您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】吉力果喜/蕩春Unconventional spring - 上

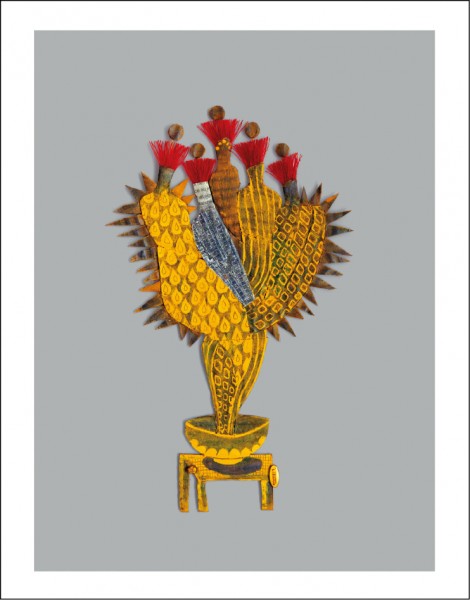

圖◎阿尼默

圖◎阿尼默

◎吉力果喜 圖◎阿尼默

我要射了。

半閉的口呼著體內外吐的氣,因為體溫過熱,在這過冷的冬天室內,我仍看得見那白霧自口中煙氤出,午後山區常會伴隨雷陣雨的到來,安靜沉緩,不捉弄人,將山區所有的動植物都沾黏一下潮濕就消逝無蹤。此刻,在房間裡的我已滿頭濕髮,他的背部也像淋浴過後不擦乾地布滿水珠。我沉沉地進入另一個狀態,他最後的尾音任意進到我的耳蝸裡,甚至不介意有無滿足我而感到抱歉。

我意外他靈活身體的觸感,不同於自己的柔軟。我持續緩慢地弓起背,不讓他離開而他也還未消退。我喜歡男人此刻的寬容,不干涉女子為自己身體捉住等同於他們體內反應出的歡樂。

送走與我有一夜情的男子並不讓我顯得失落,我反而更願意做些家事之後再繼續閱讀。深夜有很大的可能性,所有接近這個時間仍未睡的人,是不是也比較喜歡思索過去式的歷程,在未來的某個時候,如釀酒發酵,完成也更近於整個圓融的位置。我有多種感觸,一種是歷史性的;另一個體會是文字上的。人的感性需要語言交流,成為生活中的媒介。學了許久的法文,竟在過去式這個範疇有這麼巨大的周延。如果只考慮時間的前後秩序,過去式可能只能被動呆板地成立或者存在,但在法文裡還有一個過去簡單式(le passé simple),它不是指最簡單的法文動詞時態,而是過去的事件就是過去了。這狀態在時間上是一種定律,如同被記錄下來的歷史文件,法律條文抑或一種不容置疑的正確。於是,過去簡單式只能拿來書寫,不用來交談。如此的單一嚴制,卻最不容易搞混。從此,那些正在成為過往的每一件事物突然不那麼輕易做成結論,懂得過去的完成要在未來的某一點才能銜接得起這跨越時空的橋梁。

剛放假,我都會回山上老家。大家也真的離不開山上,雖然大部分的人及時間都居留在山下,等有多的假日才會回來,僅有一部分親友待在山裡照料果園。小孩都因為就學的因素下到城市裡來,大概都要一陣子才能與家人相見,所以,從小我也是一、兩週才能見到父親一次,我們大概也算某種小留學生吧!那個屬於假期的老家,雖不是我生活的重心,也並非我生涯規畫的一角,確實常有一些人生中難以描繪的情感來自那群人,那個景致,那個空氣中的教化,反射出我站出去的莫名的自信;同時也莫名地苦悶,貧瘠。那經常性的相聚分離是我一輩子重複不停的宿命。到底錯過比較好或者背在身上呢?

我知道我和別人不一樣的地方,也認真以為我應該不會和山上的男子一起生活,倒不是生活上的習慣或價值觀的相左。我很清楚在他們身上看到的我自己是眼光飄向另一個遠方的執著,我也拉不回自己。

「A-ya,chu su i nu?」(外婆,你在哪裡?「A-ya」一詞是媽媽的意思,但我從小就改不過來,對奶奶及外婆都叫A-ya。)我快步地走進了舅舅家的前院。山裡的人,每戶都有一處以鐵皮蓋出來的小屋,裡面除了放置雜物,也成了烤火用途的聚集地,也可以是第二個廚房,大家稱它為「Da-dac」)

我熟悉外婆的作息,先往小屋瞧,門開著,火爐上正煮著東西;往屋後走去,她瘦小的身影出現,她雙手環抱著一疊砍好的木頭。

「怎麼回來了?」一種山上婦女的腔調。

「放假了。」我沒幫她拿手上的木塊,我只想親熱地摟她。

她把木頭加進火堆裡,我安靜地聞著她身上又遠且近的味道。這些看來粗糙但感受起來卻細膩的悸動,在這時成了一個防護罩似的時空。記憶雖有選擇性,瑣碎卻慢慢地被縫補著。

哪裡有人在唱歌?穩定扎實的節奏,不聲嘶力竭是一種精神上被鼓舞的信仰,不是宗教。舞者除了屏息之外,我的呼吸也被調勻。那舞者,如同生命最佳的外顯形象,他們傳揚著一句句的哲理,在哭泣裡淬鍊語法。我們之間被規定了距離,我可以透過眼神看到一脈脈流動的情感,它們戀愛般地交織,任命運女神都無法下手剪斷,不停地針織出花式拼圖。耙犁人在繞著圈子。一圈是一個結局,一個完美,一個承諾(註)。生命的意義和追問都讓人絕望,即使有人說出了光采的答案,仍舊帶有傷人的細微尖凸。而生命之所以讓我們有所感,是因為它的頓足。它使內在震顫,而外在的傷口無足輕重。

我們回到唱歌的隊伍裡,歌詞已不重要,反倒有一處讓人安歇的角落,我們都有默契知道這個角落會順意地安靜。避風港不是我要的,它像跳台,在接受眾人鼓譟之後收起所有的聲音,只剩自己和水面張力的搏鬥;或是一場演出,收了觀眾的掌聲,還得獨自面對演出過程裡的暈眩。這非常重要,那是神奇的治療。

他們做愛的技巧姿勢只是想讓我舒服。

在我的性幻想裡,我想像他們看著色情片時的表情,那些倒映在眼瞳裡的裸男裸女如何鼓勵他們的右手(左手也行),握住那燦爛火紅的熱情,奮力地想抵達忘我的境界。又或者,當他們親身交歡的對象,不論躺平或騎坐,我只見到大多黝黑的背脊或臂膀,支撐著自己巨大性器官的擺動。而我,雖只是想像,我的手也不知羞恥地伸入密林,尋歡作樂,襲香去了。

有一個習慣的養成肯定不是無中生有。我承認那來自我需求熱烈的情欲。身體在纏繞黏膩之後,冷卻的只是生理器官上的自然休憩,心底的一部分卻無比空虛,應該不是年輕而無法體會認真嚴肅的情愛。我要更完整的情欲,要緩慢,要回味。我緊盯著前些時刻還挺在我眼前的軀體,追尋著眼神或著什麼,之後釋放的默契,一點一滴地透過臉龐滑下的汗珠,連這外形的存在也要吸取,也不放過。

「別告訴我你是食人族。」我用力喘息如同被麻醉,腦內釋放出搞不清名字的分泌物,但是在空白的狀態。他出奇地吻著我的四肢,不時地啃咬我的手肘,也會沿著手掌往手指的內緣親舔,然後將我的手指吮入他的口中,溫柔又原始地重塑神話的氛圍,然後,讚美著我的反應美麗又具挑逗。

他是我現在進行式的男友。

對於他的了解都在床上。

至今,我認真交往過四任前男友及現在這位。我和他們認識的機緣也有些不同,有些也不在相同的事上。不過,巧妙的是前四任都是原住民男子。

我沒有刻意,也不排斥,但吸引力周期所釋放出的身體語言只有他們了解。原住民以外的男生,我們只是胡鬧。我雖然樂此不疲,終究走到了同一條路,不為什麼。

「你有沒有山地名字,叫什麼?」

晚上,我輕易地就可察覺他在我身上的盡力。我有些出神,自己去幻想了。應該是記憶庫裡的畫面被翻閱著。那些經歷之內的場景,此刻,我竟然是,我意識到我是女生。他結束之後,躺回我身邊,我轉向他,用力地吸吮著他的耳垂,緩緩地嗅聞著耳後至肩頭的線條,這裡的赤裸是常態。這時我卻好奇它們若待在衣服裡是什麼樣子?我愈是想像愈覺得愉快。這些念頭證明著不是所有的裸體才能成為色情的素材,也不能證明我是色情狂之類的,頂多就是婊子。朋友口中定義的那種。

我渴望理解關於身體內外所有的祕密,不僅是那些短暫的快意,我想知道得更多,我想更愛自己,這身體會往哪裡,我始終都覺得自己正在經驗二手喜悅。有些時候,我還希望我所有的行為都有病名可解釋,至少,它們都有歸屬,而非沒有目的,無止盡地攀附在時光的欲望裡,沒有灰色地帶,沒有霧來霧散的失落。如果對生活有什麼見地,就是體驗了失落的精髓。我不認為自己是失落的一代,但我保有獨自一人可頹廢的權力。

我常碰到類似的問題:你喜歡自己的身體嗎?你會讓自己保持愉快嗎?我其實常無言以對。自慰嗎?那只在身心健康時是美好的。若你已察覺到利刃般無可輕忽的孤獨時,做愛也可能是一種消除或自圓其說就以為沒有孤獨的方式。而「自慰是美好」的這種觀念,有種清教徒式的純真,我不是一直都認同。我在邊緣,我更可能是去中心的邊緣化。我並非科幻,只是想太過頭了。秋天可以多愁善感,春天,只好淫浪一點,再多一點,女大學生式的婊子。

Basun是個很棒的男孩。他是明亮的。我的初戀。我懷念我的第一次不僅是「第一次」,而是那正確出現的人。交往半年之後,我會勇於甚至沉迷於肉體的逸樂,是每每想到他。他的單純,身體變成創造喜樂的出口,他則是那靈感的激發。我渴嗜他的形體到了不顧道德禮俗的地步。在分手的那次完事,我稚嫩但堅定地跟他說,多年以後的某時某地,若有機會再見到他,我會拋下所有的不應該,也要撲進他的胸膛,拐他上被窩裡,即使他使君有婦,我也名花有主。對他,我不需要設定狼虎之年,我隨時渴。我是真的愛他。那年我十五。他十七。

Masao,我先說他。我早就認識這個男生。村子就這麼大,他從來都不會是我喜歡的樣子。他散發出來的人味,所有的學經歷,不至於討厭,他就是很不原住民。相對於其他人,他就是比較順遂地成長,皮膚也白皙,不算健美的外形,些許冷淡。高傲,我不確定。

在一個聚餐的場合,我遇見了打扮就像公務員的他(果真,他就在公家機關上班),我主動打了招呼。會後,他開車送我回住所,也一路上了我的房間上我床上了我。事後,我有一種踏實的滿足,且持續好一陣子。他的表現並不符合我的期待,我像打開一幅長卷的畫,畫卷愈展愈驚人。他讓我有機會享受到發掘未知事物的熱望。

我了解他始於床上。之前對他的那些印象,並不是一種保護色,更不能簡單地以為是向平地人靠攏。後來,我才真的見識到他的高傲。他的高傲是原住民的自信,在他挺直的鼻梁裡,神祕極了。

我曾與他交往。我二十三歲。他二十七歲。

有時,想著自己是否虛偽?我時常欺騙別人嗎?有意的。面對這我正交往的男子,我忠誠嗎?我真實表達我內心的情感嗎?到底只要在念頭上轉一圈,或要深到潛意識裡去觀望?我擠不出答案時,代表著我正停滯嗎?我到底想確定什麼?我想得太多。人在亢奮的頂峰,也會預言出一種憂鬱的陰影。我總覺得幸福是必須的,可是又無法驗證它的存在。過分的喜悅與面對一連串的悲劇無異。

爬上床,那張有著透明欲望的床。我不靠象徵的方式取悅或挑逗對方及自己,就順著流動吧!接納或抗拒。晚上來了,一同合眠,沒有孤單。我不怕孤單,寂寞只是超市裡的一項產品,可買可不買。

下了床,可能天就亮了。可能完事了。 也可能又追逐下一場床戲了。也沒特別的上下戲之分。不刻意迷惘,也做不到完全清醒。我比較願意站在甦醒的角度。人生可以苦短,但敏感覺悟總比一生蒙昧的好。

Wadan,我的好孩子。未婚而生的孩子。我們在夜裡一起並躺。他喜歡貼在我雙胸之間,呼吸也聽著我的起伏。我把雙腳張開,讓他可以橫躺在我面前。我們可疑的亂倫之愛,辯證著男女之間屬於人性的放肆。我藉由他來經驗界線外的瘋。我豢養他,愛著他,欲望他,也忌恨他。最終,帶著詛咒他的怨怒又一同上床。模仿母親窒膩的愛意,隨著我們的唾液,淚水,體汗由身上滑向陷落的床包,濃郁不散。

我二十歲的母親,他十八歲的兒子。他處處使我像一個母體,尤其在睡前,他習慣直接在我胸前摩娑著雙眼,如同嬰兒,不是我裸白的胸,就是柔軟的枕頭,完成他入睡的儀式。

(待續)

註:雲門舞集《流浪者之歌》的印象。

網友回應