您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】 林薇晨/彼女日誌 - 2之1

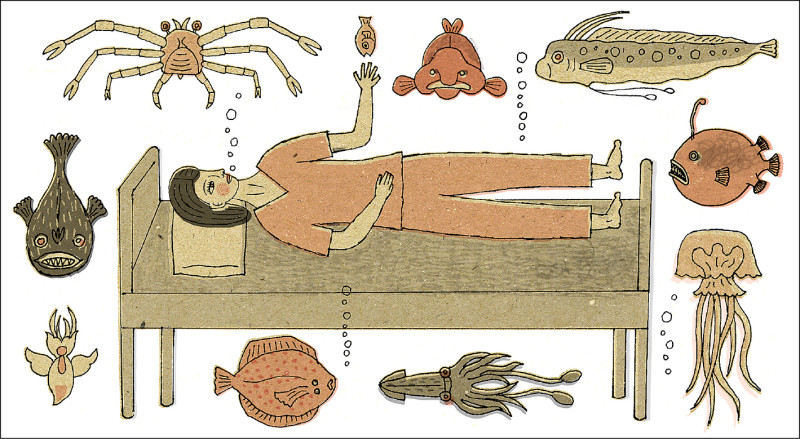

圖◎郭鑒予

圖◎郭鑒予

◎林薇晨 圖◎郭鑒予

寫作的祕訣是:保持一種心痛的感覺,但是不能太過心痛。很長一段時間裡,我只要需要這種心痛的感覺,就會去電子信箱找出醫生寫給我的信件,感受一下那些愛,感受一下那些愛現在已經不再,於是眼淚充滿眼眶了,我又可以在鍵盤上敲出一些字句。於我而言,閱讀這些信件幾乎就是一種復健運動。在每個感到失語的日子裡,我憑藉醫生遺留的文字的餘韻,一點一點拾掇言說的能力。

我很少和別人說起醫生的事情,偶爾必須說到的時候,總是叫他「醫生」,沒有名字,因為他的職業是復健科醫生,也因為他的名字是個不可告人的祕密。在我最初開始寫作與戀愛的日子裡,總是有醫生陪伴我的身影。我常常想起,那個耶誕節的午後,我們一起在咖啡店裡吃義大利麵,盤子裡有蝴蝶麵和水煮章魚,因為醫生是個見多識廣的大人的緣故,我便隨口對他問道:「你知道章魚為什麼叫做章魚嗎?」平常總是什麼都知道的醫生,這次卻不清楚這題的答案了。他努力想了想,笑道:「大概是因為章魚肚子裡很多墨汁,古代人覺得牠好像很擅長寫文章吧?」我在餐桌上歪了歪頭,也笑了,覺得他說得很有道理。

因為這段關於章魚的對話,此後每當我覺得自己裡面充滿了黑暗無光的事物,立刻就有一種寫作的欲望。和醫生分手以後,我反覆地重讀他留下的信件,為的也許也就是溫習我們之間那段魆黑的時間。

那些就是我的墨水。

●

在我將章魚與文學聯想在一起之前,章魚於我首先是個關於醫學的意象。在日文系一門文化研究的課堂上,老師提到京都的永福寺又叫蛸藥師堂(「蛸」即是章魚的漢字),寺裡供奉著一尊唯妙唯肖的木雕章魚,相傳參拜信眾只要以左手摸摸章魚,就能療癒百病──當然不過是心理層面的靈驗。然而,人們在無所適從的時刻,遇到什麼都能視為救星。

認識醫生那年,我還是個二十二歲的大學生,同屆的朋友都畢業離校了,我卻為了中文系和日文系的課程而延畢著。這些關於語言文字的課程都是我喜歡的,可是我知道自己之所以延畢,其實是因為不知道未來要做什麼。我最想做的事情就是寫作,除了寫作之外,我沒有其他憧憬或目標,可是純粹的寫作在現代社會裡是很難養活自己的。在如此迷惘的日子裡,我上網徵求寫信的筆友,收到許許多多的來信,其中一封就是醫生的。醫生在信裡簡單介紹了自己:他是個每天工作到夜晚的上班族;他喜歡看書看電影;他喜歡跑步游泳健身騎單車;他正在學習素描和吉他,還拍下了畫冊的其中一頁,是一張半身維納斯石膏像的素描練習。這些關於生活安排的敘述十分吸引我,我感覺他是一個非常知道自己想要什麼的人,而這份知道正是當時我最缺乏的東西,於是我很快就回了信。

開始通信以後,我幾乎每天都會收到醫生的信件。他寫到復健診所的工作日常,我寫到寫作投稿等待刊登的種種經過,彼此回應彼此的煩惱或快樂。信件裡的醫生,似乎是個非常孤獨的人。下了班,他常常自己騎重機去台北各個角落,有時是山,有時是海,並且在山裡或海邊找一間咖啡店坐坐,觀察各式各樣的人們,拿鉛筆草草完成一張輕描淡寫的圖畫。

等不到回信的時候,我會忍不住想像醫生在台北的那一端忙些什麼。「今天看診太累了嗎?」「今天忙著練習素描或吉他嗎?」「今天和同事出去吃飯了嗎?」「今天……」或長或短的問句飄浮在腦袋裡,可是我從來不去問。不能問。當一個筆友最需要的就是耐心。即使我們寫的是電子信件,也像需要穿越經線和緯線的紙本信件,貼滿了花花綠綠的郵票。我默默在台北的這一端數著時間。然而,最遲最遲,總是兩天後,醫生的信件又會翩然抵達我的信箱。

不知不覺,讀信成為了生活裡我最期待的事情。似乎無論我發生什麼事情,醫生都能夠理解。於是對於醫生的一切,我也總是願意理解。透過這些信件,我愈來愈認識醫生,愈來愈認識,也就愈來愈喜歡他這個人。喜歡一個素未謀面的筆友,似乎是非常奇怪的事情,可是我沒有任何希冀或祈求,就只是滿足於收到一封又一封為我而寫的信件。也許我喜歡的不過是他的善於寫信。有時上課上到一半,接獲手機的來信通知,我可以感覺自己的心臟怦怦地跳。黑板上的經史子集,文字聲韻訓詁,忽然都沒有醫生的一字一句令我著迷了。

醫生總是在信末附上新近的素描畫作,小貓小狗草莓蘋果,鉛筆製造的漸層的灰階在紙上,成為了物體深深淺淺的陰影。「畫動物畫物品都容易,畫人最難,畫認識的人更難,因為太過熟悉,一看就知道哪裡不對勁了。」醫生寫道。在日復一日的練習之下,他的素描技術愈來愈進步了。然而,在醫生寄來畫作的日子裡,我一次也不曾給他看過我寫的文章,因為我的文章總是以本名發表的緣故,他只要上網稍微搜尋就可以知道我的真實身分。我希望我們的關係只是筆友,只是一個筆名對另一個筆名的理解,彼此之間永遠保留著等待的時差。

●

對於我對於寫作的志願,我母親雖然並不十分支持,卻也採取放任主義,反正我不要餓死或累死自己就好。我母親年輕時是個文藝少女,家裡書櫃一排一排都是她的藏書,梁實秋陳之藩張愛玲,三十二開的線裝本,泛黃的扉頁上簽著鋼筆的題識。因為母親喜歡亦舒的緣故,我很小就讀過她的幾本小說。亦舒筆下的女子對於Vera Wang設計的婚紗大抵都有近乎偏執的迷戀,每每訂下婚約,她或她的親朋好友就要「打電話到紐約王薇薇處」、「去紐約王薇薇處訂禮服」、「馬上叫祕書打到紐約王薇薇處訂婚紗」,曼妙地籌畫一場香港婚宴。

我母親的結婚沒有這樣羅曼蒂克。簡直整個就是一齣鬧劇。從前她有個交往六年的律師男朋友,到了談婚論嫁的階段,她卻發現他另有一個小女朋友,而他堅持兩邊一樣重要,哪位都割捨不了。他有他做為律師的權衡的天秤。「那個女生跑來求我,說願意做小,說願意叫我『姊姊』!直接就『姊姊姊姊』叫起來!真是!」年輕的母親盛怒之下提出分手了。可是此後再也不能那樣深愛一個人了。另外匆促結了婚,也是務實大於情感。那個年代,不結婚總不行的。

母親在我懂事以後離了婚。搬家後,我們一起在台北市區一間小公寓裡住過一陣子,是她某個室內設計師朋友的物業,想要租而還未租出去,就先便宜賃給了我們。母親的財會工作十分忙碌,經常要到外國出差,因此我的生活幾乎都是一個人過,假日就到餐廳打工或到咖啡店寫作,賺些外快。我母親一直是職業女性,因此我很早就聆聽過她那一套關於「女性務必自立自強」的主張,從學生時代就開始工作著,儘管她從來也不曾虧待我絲毫,我要什麼就有什麼。在我們同住的小公寓裡,我印象最深刻的一幕,就是母親在玄關試穿百貨公司寄來的,新買的漆皮高跟鞋,並且對我讚美道:「這雙鞋子的楦頭寬度剛剛好,又漂亮又舒服。」她不是削足適履的陳舊女子,鞋子不合腳就脫掉,婚姻不合理想就離掉,儘管我總覺得她還是離得太遲了一點。無論是離婚或離家出差,我母親的高跟鞋的叩叩聲總是伴隨行李箱輪子的咯噔聲,在我聽來那是最獨立的跫音。

年幼時,母親經常開車載我去不同的地方,上課下課,逛百貨公司。回外公家時,我們會經過長長的愛國東路,又叫婚紗街,因為整條路上都是一間一間婚紗店的緣故。還是兒童的我總稱這裡是「新娘子的路」。長大以後不這麼叫了,然而這裡的氣氛依舊令我感到十分輕快。每間店面的櫥窗都鑲滿燦爛燈泡,每個假人模特兒都穿起綾羅綢緞,天仙一般。「為什麼這裡這麼多婚紗店呢?」我坐在副駕駛座上,靠著車窗,低低詢問等待紅燈的母親。母親一邊對著化妝鏡搽口紅(據說那是香奈兒的經典色號),一邊散漫地應道:「旁邊就是中正紀念堂,剛好可以拍婚紗照囉。」從前我以為中正紀念堂不過是個占地寬闊的公園,花園,很久以後才知道這是某某總統的模擬陵寢。「為什麼結婚的人們非得來這座墳墓照相不可呢?」想到這裡,我忽然明白這是非常適切的婚攝場景了。

母親的汽車是一部香檳金色的福特Liata,中文名字譯成「你愛她」。九○年代的汽車製造業大約都還有點性別刻板印象,預設開車的都是男子,坐車的都是女子,因此副駕駛座前方車頂的遮陽板拉下來就是個宜於補妝的小鏡子,駕駛座的遮陽板則沒有。因此母親的皮包裡永遠備著一隻貝殼式化妝鏡。在晴天的太陽下,這鎏金的福特汽車閃著光芒,直直開進千禧之後,開出婚姻之外,也顯得微微老舊了。母親總是想換一部新車,至少駕駛座的遮陽板要有化妝鏡,然而一直沒有換,到底她還是十分珍惜這汽車的款式,後來似乎都不流行香檳金的烤漆了。睫毛,鼻尖,唇,坐在副駕駛座上,我看著母親開車時的側臉線條,有時也會想像自己開起車子的模樣。人人都說我們長得像極。然而無論長到多大,我始終覺得她比我更堅強,比我更美麗。

所謂的美麗與堅強,說穿了,其實也不過是永遠能夠轉身離開。

●

我經常在信件裡和醫生聊起母親。醫生在回信裡寫到,根據某個兒童心理學的研究,比起用其他詞語形容母親的兒童,習慣用「美麗」形容母親的兒童,最常受過來自母親的心理創傷。「噢?是這樣嗎?可是我不是兒童了呢。」我在鍵盤上打出這行句子,卻又一字一字往回刪除,不能決定怎麼回覆比較好。一時之間我覺得自己在醫生眼前極其赤裸,儘管他根本不曾見過任何一張我的照片,此刻也已經看透了我。

如同我寫到關於家人的事情,醫生也漸漸在信裡寫到關於他的家人。他是個有家的人,不過分居了,結婚十年的妻子和剛上小學的孩子不在台北而在台南。二十二歲時,我對於分居的理解十分單純,我想分居就是一對夫妻已經沒有愛情了,也不願意住在一起了,可是為了這樣那樣的因素暫時不能離婚,例如節稅或扶養之類──基於我旁觀母親的婚姻而獲得的知識。在信件裡,醫生寫到的夫妻互動都和孩子相關,好比週末兩人一起出席開學的家長會。他不離婚,因為不希望孩子缺乏父親或母親的關愛。在復健診所裡,他治療過無數身心不健康的孩子,因此覺得一個孩子的壞毀是非常容易的。「當然他怎麼可能不知道我們的問題。都知道的。」醫生寫到孩子時,總彷彿是有許多愧疚,字裡行間帶著淡淡的苦笑。

做為一個在沒有愛情的婚姻裡長大的孩子,我並不贊同醫生勉強維持婚姻的行為,因為我知道自己並沒有因為母親的不離婚而比較快樂。然而二十二歲時,我對於愛情或婚姻的理解也非常單純。我不明白撐住醫生和妻子的婚姻的,是比愛情更要難分難解的親情。親情就是一種有愛也有不愛,有恨也有不恨的情感。

無論如何,醫生的婚姻是他的事情,我不過負責寫信討論而已,他要出來不出來都與我沒關係。寫信寫了幾個月,醫生繼續在信件裡附上新近的素描畫作,我一張一張存在手機裡,存了三十幾張。因此在我們第一次見面之前,我就看過他的長相了,因為某次他的素描對象就是他自己。那天是星期六,醫生來我住處附近的大學參加一場復健醫學研習,會議結束後,他寫信約我去咖啡店坐坐,還在信末放上了店裡的菜單。收到信件,我猶豫著到底要不要赴約,猶豫了許久,然而出於筆友的情誼和某些我也不太明白的好感,我還是回了信,點了飲料,出了門。「就是下樓碰個面而已,不會怎樣的。」我告訴自己。

醫生已經在咖啡店裡坐著了,點了一杯黑咖啡,代我點了一杯草莓汁,飲料也都上桌了。他戴著橢圓框眼鏡,穿一件淺藍長袖襯衫,搭一條深藍長褲,下接褐色皮鞋,整個人是一個美色十足的長腿叔叔。我在心裡暗暗想道:「這是一個愛美的男人。」是他說的,「畫人最難」,他也確實長得和自畫像不太一樣。哪裡不一樣呢,自畫像裡他的左眼臥蠶下方有一顆痣,然而這顆痣其實長在右眼的臥蠶底下,想必是因為對鏡自照左右顛倒的緣故,但是也不只這一處不一樣。他長得比畫裡更老也更好看。也許就是因為更老才更好看。一張大我十五歲的臉孔。醫生看見我,皺起眉毛,似辨認未辨認的疑惑模樣,眉心刻著兩道深深的懸針紋。我看過他而他沒看過我,也不知道他怎麼斷定眼前這人就是幾個月來的筆友。

醫生點頭微微笑道:「你好。」我也點頭微微笑道:「你好。」如此彬彬有禮的開場白。

草莓汁裝在透明玻璃杯裡,杯裡歪著一支拗出心形的塑膠吸管。忽然之間,我感覺全身的血管都成為了曲曲折折的吸管,酸甜微苦的草莓汁流過這些管道,流遍我的身體,抵達了中央心形的臟器。

●

在黑咖啡與草莓汁之夜後,我和醫生幾乎天天都見面。有時在他午休時見,我們去哪間咖啡店吃午餐,每次都去探勘不曾造訪的店家,點遍了各色各樣的草莓蛋糕。有時在他晚上下班後見,我們在小公寓附近散步,散很長很長的步,走到鄰近的松山機場,坐看飛機起飛以後,終於化成夜空裡的一顆星星。每個星期五,醫生只看早上的門診,中午就下班,我們有整個下午可以約會,騎車去些更遙遠的地方,儘管到了那裡,也不過是隨便找一間咖啡店坐坐,如同我們的第一次見面。到了晚餐時間,醫生就要搭乘高鐵回家探望孩子,並且在台南度過整個週末假期。

不知不覺,我寫給醫生的信件全是日誌一般的相處紀錄,信裡我們的生活漸漸多於我的生活。我們現在是我們了。在他的婚姻之外,我們現在是我們了。

西洋情人節還沒到來,網路上已經開始流傳巧克力的廣告。有一種熱銷的器官巧克力,每顆都是粉紅色內臟形狀,心臟肺臟肝臟腸子和腦袋,因為採用特殊模具手工製作的緣故,幾個月前就要預購了,不然臨時要買是買不到的。我覺得這種巧克力真是有趣極了,並且非常適合送給醫生,遂也下訂了一盒。心是心心相印,肺是肺腑之言,肝是披肝瀝膽,腸是牽腸掛肚,腦是「我的腦子裡面都是你」。一盒結合文學與醫學的奇怪的巧克力。我想像著醫生收到禮物時的驚訝表情,我知道他會又無奈又受不了地笑道:「真是不懂你們現在的年輕人!」他是年長的,我是年輕的。我喜歡我們之間十五歲的時差。

冬天愈來愈深,有時晚上我和醫生冷得哪裡也去不了,只好坐在小公寓樓下的自助洗衣店裡聊天,牽手取暖。醫生總是有許多感想可以告訴我,關於工作的,關於音樂和美術的,關於他的婚姻的,相形之下,我的人生如此短促單薄,然而醫生依舊將我當成一個可以平等談話的大人。和醫生在一起就是這樣,我有時覺得自己是小孩,有時覺得自己是大人,總之不是我自己。我不想成為我自己。周圍的洗衣機開始運作,無數床單被套衣衫洋裝翻滾起來,在漩渦裡轉動轉動轉動,轉成了三百六十度舒展的玫瑰。我們兩人靜靜肩並著肩,被這些織物組成的彩色玫瑰環繞環繞環繞,懷抱著一種戀愛的心平氣和。醫生和分居的妻子最初也是互相戀愛著吧?交往十年,結婚十年,怎麼就變成現在這樣了呢?旁觀著醫生的婚姻,一如旁觀我母親的婚姻,我不是不能理解兩人一旦相處太久,難免都要發生一些問題。我想到醫生的孩子,無論醫生怎樣以婚姻保護他,圈守他,也許他終究要對於婚姻的意義產生質疑。

和醫生道別,上樓回到小公寓的家裡,一開門,我母親的高跟鞋一立一倒地擱在玄關裡,簇新的鞋底還沒有太多摩擦的痕跡。她在房間裡講電話,房門沒關嚴,嬌滴滴的嗓音流洩出來,流進我的耳朵,一聽我就知道她戀愛了。一個女子,和女子說話,和男子說話,和男朋友說話,那聲腔是有微妙的不同。母親一邊講電話,一邊撥弄頸項絲巾上的流蘇,密密的鬚子搔著指尖,搔著手心,她整個人的語氣像給搔癢一般鬆軟酥麻。看見我回來了,她伸手指指餐桌上買給我的草莓千層蛋糕,依舊對著電話又笑又嗔,盡情展覽自己的聰明與柔媚。一個美麗的女子,無論長到幾歲,熱戀起來永遠是亦舒筆下的少女,儘管也許並不迷信Vera Wang的婚紗了。

我為母親的愛情而快樂,然而我默默知道自己其實並不希望她太過快樂,快樂到和電話那端的人展開新的生活,因為沒有她我就真的沒有家了。

●

醫生在台北有個獨居的家,在台南有個有家人的家。台北的家在一間灰舊的老公寓裡,台南的家是怎麼樣呢。儘管醫生從來不瞞我,我總覺得太過好奇了是不行的。

冬天更深之後,我和醫生開始在他的老公寓裡約會了。我總是在小公寓樓下搭乘公車,搭到醫生的復健診所那一站,再走一段路,來到老公寓的大門外等他下班。復健診所就在步行五分鐘的距離外,但是我們不能約在那裡碰面,儘管當時我對於我們的關係並沒有什麼罪惡感,因為醫生已經分居的緣故,我只覺得自己是他和妻子談好之後的,新的交往對象,然而為了孩子暫時還不能公開。也因為醫生每週依舊按時返回台南的緣故,我從不認為自己耽誤了他對於家庭的責任。冬天的小雨軟軟地下下來了,每次站在屋簷下看見醫生撐傘走過來,儘管並非怎樣遙遠的路程,我也覺得他是跋涉了千山萬水才抵達這裡。

醫生的老公寓裡布置十分儉省,沒有多少件家具家電,僅有的幾件也都富於中古的斑駁,小沙發,小冰箱,小爐台,小浴缸,乍看完全是個單身男子的宿舍。整間屋子唯有內側一張雪白大床大得引人注目,也沒有床架,彈簧床墊直接擺在地上,罩著一襲接在天花板上的雪白蚊帳,像冬天的初雪紛紛垂落於溫柔的雪地。看見那張霜雪一般的床舖,我的第一個感覺是:躺在那床上面,必定有一場非常安穩的睡眠。

其實以醫生的工作能力而言,他大可不必過得這樣將就,然而個人有個人的選擇。他選擇將自己對於物質的欲求減至最少。十年以前,醫生剛剛結婚成家,立刻就到非洲當醫療替代役,習慣了那裡素樸的生活。儘管當地也有君主和貴族,也有異國料理,也有副熱帶高地風景,也有旅行度假的遊客,輕易就能給人一種觀光的氛圍,醫生與其他醫生們畢竟是為了服務而去的。回國以後不久就分居了,他自己搬到台北,也還是維持著海外行醫那年的生活方式,幾乎帶有一種懷念的態度。儘管如此,看著這老公寓的陳設,我有時也覺得這裡不過是醫生的一個臨時住所,隨時可以拋棄不要了的。不像我母親,即使賃居也要將小公寓打點得舒齊華美,醫生的老公寓裡沒有太多東西,或許也就沒有留戀。

我的一篇文章刊登在報紙的副刊上了,事前收到編輯通知見報日期,告訴醫生,當天醫生竟然買了兩份報紙,一份要拿來看,一份要收藏起來。我坐在老公寓的小沙發上,諦聽旁邊的醫生一字一字朗讀整篇文章,讀到關於他的段落,他不好意思地微微揚起嘴角,沒穿拖鞋,左腳右腳各自將趾頭緊緊拳在一起,非常羞澀不安的模樣。一個美麗的男子,無論長到幾歲,在熱戀中也總是少男一般。我一直覺得自己沒有什麼特別的才能,遇到喜歡我也喜歡我的文章的醫生,不禁感到快樂無比。許久許久以前,醫生曾經在信件裡寫道:「其實我也只會當醫生,其他的我也不會……」醫生自有一套毫無必要的謙虛,明明已經是社會認可的專業人士了,卻仍願意陪我一起一無是處。因此我更想要繼續寫作了。每次作品刊出,我們就窩在小沙發上朗讀,一起蓋著一條薄薄的毛毯,烘著房東留下的石英管電暖爐。天寒地凍的冬天,天長地久的冬天。我的胸膛裡靜靜地充滿了愛。愛?愛是什麼?二十二歲時,我愛人和被愛的經驗太過稀少,我不知道怎樣的愛才是適當的愛。也許當時我想要的根本不是愛情而只是愛心。

我和醫生在老公寓裡度過許多時間,有時也並不特別做些什麼,就只是各自忙著各自的事情,我在床上抱著筆電寫文章,他在床下挨著桌椅練習素描或吉他,輕輕彈奏一段宋冬野的〈斑馬,斑馬〉。醫生非常喜歡宋冬野的歌曲,於是我也跟著喜歡了。總是這樣,我在床上,他在床下,兩人之間隔著從天而降的雪白的蚊帳,新娘的頭紗一般。我總是從紗帳裡面窺看外面的醫生,並且再一次地,恍然體會了新娘的雲裡霧裡的視野。在這樣的時刻,我常常想起母親,想起我們屢次一起穿越的婚紗街,想起香檳金色的福特你愛她,想起因為母親的婚姻的緣故,我從來不想成為一個新娘。「在外國出差的媽媽現在過得好嗎?」我在心裡暗暗掛念著。那段時期母親經常不在家裡,於是我住在老公寓裡的日子更多了,醫生甚至為此打了一串鑰匙給我,讓我自由進出他在台北的家。

沒有中文系或日文系課堂的早上,醫生去復健診所上班了,我還是坐在床上,背部抵住兩隻枕頭,繼續用他的筆電寫作。電腦裡存了一個又一個我建立的文件檔案,都收納在那未命名的資料夾裡。看見這筆電裡安放著我的草稿,我便覺得又在醫生腦袋裡存下了一點關於我的回憶。

●

每個星期五,醫生只上半天班,下午就和我一起騎機車出去逛逛。一個星期裡有四天半,我們就像一對最普通的情侶,一直普通到星期五晚上,我陪醫生去車站,目送他搭上返回台南的高鐵,再自己回到小公寓裡,準備到打工的餐廳上班。每個週末我一定排滿餐廳的工作,在服務生的制服和圍裙裡忘卻另外一種身分,否則沒有醫生的台北太過令人痛苦了。

這樣的生活周而復始,照理而言我應該早已習慣,可是每送醫生回去台南一次,我就又要難過一次,到了後來,總是在前往車站的半路上就開始流淚。醫生看見我這樣哭泣,非常內疚,一路對我道歉,可是他愈道歉我愈覺得自己哭得理直氣壯,於是愈發抑制不住眼淚了。高鐵車門關閉,載走醫生,我還站在原地淌眼抹淚,任由周圍的乘客來來往往,經過我和我的不能訴說的傷心。在台南他們會做些什麼事情?會去些什麼地方?會看些買些吃些玩些什麼東西?醫生對於生活的安排如此規律妥貼,沒有任何一次為了我而留在假日的台北。我開始懷疑他們之間根本不是我所理解的分居,只是一般的週末夫妻,遠距家庭,然而醫生做盡他能做的一切讓我安心。他總是趁我在餐廳上班時寫長長的信件給我,證明他並不都在陪伴另一個女子。他也會在深夜睡覺前傳訊息和我聊上一段時間,證明他和她已經沒有同床共枕睡在一起。已經不是那樣親密的關係。對於醫生,只要他願意給我證據,我就願意相信,否則我真不知道該相信什麼了。

(待續)

網友回應