您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】 陳育萱/我的身體去了一趟深洋之旅

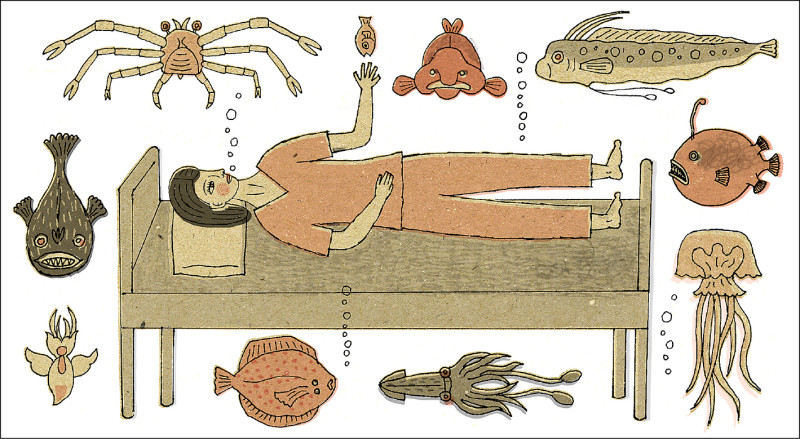

圖◎太陽臉

圖◎太陽臉

◎陳育萱 圖◎太陽臉

之一

我是怎麼醒來的?

因為一絲神識勾起,我勉強撐開眼皮,微幅仰見的熾白燈管伴隨著來回走動的護理人員。

「來,幫妳照X光。」有人支起我上身,我隱約知道有台機器正對著我。X光光束透視我了嗎?我不曉得。想開口問「幾點了?」卻赫然發現張開嘴卻無法發聲。咽喉插著管,原來是一個字也說不出的。

倦暈旋即上身,眼皮一關,我再度不由自主地泅入深海,從海的表層下墜至海的深處,停留在無限廣域的內核,流動趨向靜止的所在。深海聽到的聲音,我幾乎不能確定是耳畔依稀傳來,抑或只是全身隨著極緩的流動,領受鳴動。

然而,偶爾我會因醫師跟我說話而驚醒。

我遲緩地點頭表示聽得見,甚至感覺冷,但我無法說,嘴中還含著管子。體內宛若有無數魚身,因為網撈快速上升而壓力失衡。膨脹。當主治醫師一放開我的手,身軀便又依循那眾魚群分屬不同速度,低墜入洋。

這是一片不容安靜的洋。

海水滲入皮膚孔隙,流進我,某部分成為暖流的管轄,持重厚敦壓著拉著臟腑與頭顱,而在澀重的鹽分中改變了密度,讓四肢飄然浮升。我不是我,我是不同密度的海水對流角力,來回拉扯後的暫時寄居者。

與我同在這個地方的有誰?我在胸膛內發問,肋骨間敲擊。無人,無人,無人。奇怪的是,我卻不擔心,或許是時不時調整我手背針管的護士吐露語言的波動,我並不驚慌,我知曉這無人的深海並不永恆存在,它是幻覺之母,意識擱淺時才會出現。

之二

真正浸入無意識汪洋之前,我未想過那是什麼經驗。

面對決定好的小手術,全麻,可是總時長約莫兩、三個小時。

有些病患做完手術當日就選擇直接離開,綁著馬尾的女醫師說。畫面進入我的想像,圖紙清晰明確顯影出快捷方便的氣息,我的大腦判斷,沒問題。

術前,手持健保卡與手術同意書,依照流程抽血、驗尿、量血壓體重,多達數頁的表格關乎呼吸,肺部,血管,肝臟消化系統,一道道檢視把關。怪的是,每當麻醉科醫師向我確認一個框格,我便對框格內運作的每個環節產生陌異感。原來,終有這麼一日,我必須集中精神,將身體所有臟器、功能徹底搞清楚,以便攔檢者盤查。麻醉師點頭,好,肝臟腎臟都沒問題,他的手勢揮舞具有音樂性,我再次回想簽過的同意書,上一刻交出的血液及尿液樣本,彷彿置入樂譜下一章,成為演奏流程中不可中止的一部分。這是場獨屬於我的演奏會,我對自己半是安慰半有說服,這將是一首行板,我再次憶起主治醫師預計的手術時間,音符抽出,謝幕,只需兩、三個鐘頭,就此身體能運行更順暢靈活,免去小小的煩惱災殃。我在心中安放好演奏曲目,預演著即將到來的流程。

過完農曆年,時序來到冬季與春天交界,我的腳步因為必須趕早上第一台刀而慌亂。穿上手術用的病服,所有身外之物都不在身畔,而我唯一能等候的便是叫號。與我對坐的是同樣等候手術的病患,他們多半眼神渙散、身體蜷曲,我一覽而過,內心不禁也冒出些許悲苦感。不待我多想,叫號來得很快,迎向那扇不鏽鋼厚重大門之後,手術檯赫然在前,它似孤島。我抗拒輕易向前,因為那手術檯周邊金屬光澤輝映的器械捎來詭異之光,頂上手術燈彷彿能攝照心魂。

已經stand by的護士俐落指示我躺下,深呼吸,我眼球竄動,溜逃意圖與心跳聲相互拔河。旋即一個面罩覆蓋上臉龐,透明塑膠假面輸送麻醉氣體,手背也被迅即鑽進針刺,耳畔出現輕柔叮囑:「不要緊張,接下來我們會照顧妳。」拿掉眼鏡的我,無法對焦對方的臉,只能勉強鎮定,根據指引大口吸吐――手術房裡所有人同時動作;吸吐――一雙雙陌生的手準備接管我接下來的生命徵象。第三口吸入,朦朧感瞬間湧上,我失去攀牢世界的氣力。

無意識汪洋使我沉入最空白的某個點,我在那兒觸礁,碎化,散逸,溶解,沒有夢境,毋須聯想。我應該還在呼吸,Fade out。FIN。

之三

我完全清醒時,插管已移除,躺在床上。被推向某處的知覺猶似過山洞,山洞與山洞之間淨是彎道,於是我看著這一秒的天花板晃漾,又隨著下一秒景色變換而旋轉。

醫院迷宮遙遠無盡,粉色簾幕掀開,這是我的床位。不多久,清醒與寤寐的界線又模糊起來,當護士詢問術後疼痛程度時,我搖搖頭,說了句:還好。確實還稱得上好,畢竟平安歸來。念頭才起,我猛然感覺噁心,連忙請媽媽拿來塑膠袋。身體的反應讓我對著空袋一陣乾嘔,而護士解釋,這是手術後的正常現象。她已準備好藥品,準備讓我服下。那一刻,持水杯引發的痛感才使我意識兩隻手背上早已插著粗大針管。護士臨走前交代媽媽得留意尿袋裡的尿液顏色。我瞥了一眼,對於身上得接通的各種管線感到驚詫。一場全身麻醉,宛如自斷生路,又同時由人力接起生路,在痛覺茫昧的時間裡,切開,縫合,謹慎著每條曲線變化,再逐漸將人從最比鄰死亡的時刻,一寸寸拉回。遲鈍如我,嗅不出異常,此刻體感是一整瓶紅酒,外加混了一輪威士忌高粱和琴酒的宿醉感,我無法分辨這股疲倦為何這麼沉,於是隨口問了媽媽,「現在幾點?」

「十一點。」

「晚上嗎?」我看向窗外,感覺白問,卻還是問了。

腦袋轟隆隆運轉著我一共在手術室待了幾小時,浮出意識之海幾個在恢復室的片段又將我推得更遠。我以為僅僅度過兩、三小時,實際上在不省人事的狀態下經歷了最久的時差,我從清醒的時區一腳跨進空白。

我反覆想起主治醫師所解釋的,灌入體腔的水不知流竄到哪,於是緊急改換成另一種手術方式。原來,我的身體曾一度行經百慕達三角,磁場規避雷達,創造了失蹤事件。剖開肚腹的手術刀剖入體內,解謎失蹤匿蹤的水。確知無所妨礙後,緊接著醫師透過表層的小傷口,動刀移除病灶。移除它,即是清理每一處曾相連的痕跡。於是,縫合所有傷口,包含病灶曾存在的丁點痕跡。抹除,也縫進存在過的事實,事實不會消滅。

空白的無意識之洋一度拽著我往泯除時間感的異域前行,我必得前往,毫不遲疑地順從,銜著意識回來的代價是咬嚙過的痕跡。

住院第二日,護士替我換藥,撕開防水保護層,三行蟹足停留肚皮。媽媽跟我一起聽護士解說如何換藥,免縫膠帶該怎麼貼住傷口,防水透氣敷料又能抵禦多少洗澡產生的水花。

乾脆先不洗澡,不沾水不感染,媽媽跟我的共同決議。媽媽就睡在一旁的臨時床架上,隨時得注意我的身體狀況。

陌生的身體感令我不時望著敷料下的小小蟹足,心忖:它需要多長時日復原?我不了解的是,我不僅得等候細小的表面嚙痕,我更得守候肚腹內鑿出的一窟深穴,當身體沉痾,小便斷續,胃部緊縮,下床行走遲緩時,想像它正一點一毫修補。除此之外,就只聽任傷口與麻醉後的身體需求,大量睡眠。

睡眠航線,鯤鯓沉沉,路過的救援船時不時打斷,它可能停泊背脊、屁股、頭顱,給藥,補充點滴,檢視排尿。我彷彿聽見船上的廣播,指引我抬起身,舉起手臂,躺下,直到確認我沒有問題才駛離。閉眼和睜眼逐漸不與昏沉欲睡掛勾,還未恢復正常排泄功能之下,本能驅使我深夜甦醒,我自以為躡手躡腳下床,卻不料鯤鯓翻身是翻江倒海,吵醒在陪睡床的媽媽。距離小時候站立行走後數十年,未曾料及我會需要媽媽再度牽扶著我,身體功能暫時退階,感覺心靈上也不禁如此。

扶著點滴架遲緩行動,纏繞的管線透過針孔控制著手,痛覺控制著我。我慣於追趕跑跳,做什麼都急如閃電,而今在病房裡,我帶著做了一半的夢緩緩走動,猶如鮟鱇魚在暗不見光的深海,潛伏於海底沙泥地,僅靠著胸鰭與腹鰭爬行。

如廁當下,我軟爛如泥灘。起身,覷向傷口,它在純白膠帶下安分。我想起它本質是蟹足,螃蟹一族能在沙地製造巢穴,其餘時間殷勤不歇地爬行、覓食。我躺回病床,按下調整床鋪斜度的按鍵,隔壁床簾內光線不滅,另一床滅了燈卻沒睡,逕自喊痛。我則小心翼翼,半蜷縮著進入夢鄉。

隔日出院,媽媽與我於偌大醫院來回處理出院事宜。我掏出信用卡,付清一筆堪比歐洲來回機票錢,直到醫院櫃檯將卡片還我,換日線歸位,旋繞大半周,安然降落島嶼。

之四

我又是我,然而清除病灶後之我,是遠從無意識洋尋回的替身。

海中有鯤夜化鵬,將飛似墮忽伏蹲,錢琦寫〈七鯤鯓〉時,將鯤將化為鵬鳥那刻按捺了一晌,牠最後的選擇竟是蹲伏停留。未來某日,牠或將與陸地相連,那刻牠憶念的會是即將飛馳九霄,還是低成一座浮島的自己?

我請了一個月的休假,早晨蟄伏晚起,時至午後又常常不自覺睡去。

手術後的濁溼沾黏遺留了時差,我毫不猶疑地打開朋友自各地寄來的魚湯、雞精、人參,加上燉煮慢煨之工,再呵氣慢慢飲下。其餘時間,我觀察傷口,耐心地沾上生理食鹽水擦拭,免縫膠帶和防水貼布得堵上星羅棋布的縫線,真像一張嘴吶喊時被石化了。

我有個奇怪的念想,或許它們以傷痕形態出現已非第一次了,會不會這麼多年來,我那緻密難解的情緒河川每每通往出海口,或屢有他人怒濤海潮釀災時,泥沙便堆積了一小窪,星星點沙,我總忽略它。漸漸地,沙堆成丘,再接著風吹著四方水流推湧,沙洲橫亙成形,含納一個小宇宙的悲喜,就這麼定形了。一座,再一座,極欲扔棄的痛楚其實從未順利排廢,直到九大行星連體成災;而換個方向看,那也是隻選擇就地停留的鯤。

沉睡在無意識裡的我,替自己決定一次略為危險的旅程,定形的鯤,選了一日要化為鵬;不是別日,而在漫漫長冬。

鮮少有人熱愛冬季,唯我這冬天出生之人愛凜冬刺骨,愛它破壞殆盡的冷鋒威力。

「妳知道……如果妳是八十歲老太太,這場手術做完,妳可能就回不來了。」熟悉的中醫師為我診脈時,他的神情無比認真。

幸好我現在四十歲,我偷偷僥倖,連忙點頭稱是。處方藥袋上黃耆補氣,丹參活血,龍骨安神,餘下也都為了理順我的術後肉身。

回家捏著鼻子吞下輾磨好的藥粉,想起天文觀測史上最大的宇宙爆炸,據聞發生於距離地球八十億光年處燃燒,火球規模是太陽系的一百倍,亮度為太陽的兩兆倍,然而此事發生後的百億光年,才被人類偵測到。因此,遲滯一段時日才看見體內爆炸的我,也並不如此疏忽,怠惰於照顧自己吧?

活了四十年才得以慢慢凝視的洞窟,我終於願意洞穿理解所有曾淤積、交纏於體內的被棄感。自從我回到空無一物的狀態時,心忖得給出時間,讓洞穴褪去大水來襲的痕跡,令爆炸之後的光年被記載,而始終擁抱我的無意識之洋上方,將有一隻自由幻形的大鵬振翅通過換日線,自由逡巡,與心中那偌大但安靜深潛的鯤,和鳴。 ●

網友回應