您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】 陳淑瑤/芳蹤

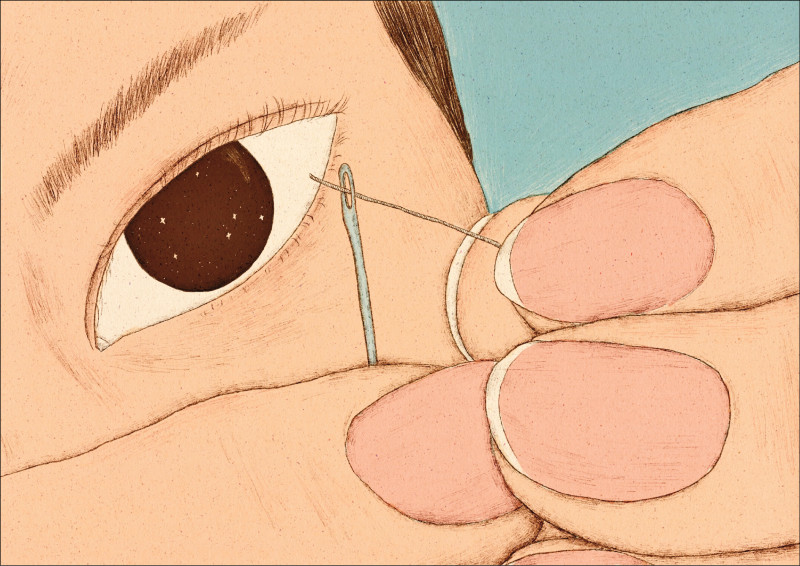

圖◎倪韶

圖◎倪韶

◎陳淑瑤 圖◎倪韶

瘟疫蔓延期間,我收到許多禮物,有一些稱得上禮物,有一些還頗為無禮,或說無厘頭,好像啣泥築巢挾帶意想不到的東西進來,謙卑的贈予者連連說「真見笑」,當然我也就一笑置之。

但置哪呢?屋小物多到處客滿,斷捨離總是做得不徹底,這下好了。而贈予者,也就是鄰居女士,做的似乎是最終回的割捨,有人笑納,她益發有成就感地分批釋出。有一次我問她,準備這些東西花多少時間?兩日,她說。

她自己一個居家度日,往常週末晚間例行的家庭聚會被迫中斷,四代同堂正好達到官方群聚限制的六個人,門外不再泊著五雙鞋十隻小舟,安安靜靜空空蕩蕩,門板隔著無數個三秋。

二十年來我所認識的鄰居女士是優雅的,懂得拿捏距離與分際,每一次相遇我們都好客氣。變相的隔離變相的人與人,也許太悶盡是翻箱倒櫃,也許體會到遠親不如近鄰,一旦持物相贈她那種興高采烈,有如終於挖掘出什麼,幫你尋回什麼,按起門鈴異常地堅決、急急如律令,好像那東西本就屬於我。鈴聲悲喜交加,既抗拒又不忍讓她撲空,我提著一頭溼髮應門,門外的她雙手捧著什麼東西,脖子上一條無色彩的小方巾,隨便用像紙袋提把的黑色繩子綁著,童軍式綁法,頓時感覺好像我的僕人為我採集歸來。

她在門口一一展示她所帶來的,有時列舉兩、三件便好像累了得告辭,留待我回頭慢慢研究驚喜。這樣也好,多餘的用途說明有時害人失言,一盒比睡美人睡得還久的蜜粉,一瓶殘留一個糊底的乳液,說是讓我拿回鄉下看要給誰。她知道我是鄉下人。我所來自的隔海小島因為尚無染疫而要對大島關起門來。

傾斜的天平得以平衡不是因為兩邊重量對等,因為空無一物,品嘗出戲劇性、營養成分、酒精濃度,被冒犯的感覺消化了。倘若這人送來全新的有價值的禮物,那更傷腦筋。雖然不得體,她過渡至我巢裡的都是體己物,像體己話那樣,除了哀矜還是哀衿。

幾度贈物後她找我「參詳」一事,原來我們走得這麼近了,她特地來按鈴給我看她母親留給她的一枚戒指,戒台上一顆橢圓形的寶石我無法形容,只記得好美好喜歡,這要是小說裡的人,可能略施小計占為己有。她說她老矣,出門辛苦,不再上教會,打算將這枚戒指送給牧師娘,答謝牧師夫婦多年的關懷,你看好嗎?我說怎不留給孫女,她說孫女們的她都準備好了。我叫她再想一想,問問孩子,趕快拿回去收好。

好像是她捨得,我不捨得,或許她希望聽到我為它求情。無論它最後去向何處,算是為這枚戒指開了一場惜別會,我又聽取一回她對母親的思念。掌上明珠需要一個擺渡者,助她逃離歲月的魔掌。

一塊橘得發亮的布,上面綠色小印花乍看若小方塊,半個多世紀前母親帶著新嫁娘的她去裁縫那兒,母親以為別無懸念的就是做一襲洋裝,一向對母親言聽計從的她執意切割,做成兩件式。她帶來既復古又現代的開釦短版上衣,表示裙子她留著穿,隔年下半身打褶窄裙乖乖交出來,衣況良好,線路些微鬆脫。

足不出戶,日夜顛倒,她按鈴的時間不分晝夜,舊衣回收箱隨時有人守候在箱底,看衣裳穿越時空乘瀑布沖刷而下,聽水聲摩擦聲,還有脫手前主人告解似地說了點什麼。

一件墨綠摻鵝黃飛白的珍珠毛長大衣也是量身訂製的,因為留有不只一次她穿著時的印象,使我感覺好像連著數個溼冷的台北冬天直接從她身上剝下來,拿到手上發現僅一隻口袋(避免左摸右摸的掏東西嗎),很多細節,還有她的作工,我們兩個竟然有相同的毛病,喜歡胡改瞎改,扣眼被線縫堵,明明有扣變無扣,無扣的大衣更加灑脫嗎?大衣最占空間,大衣也最占記憶,自己的幾件大衣掛在衣櫥多年未解凍,還披上這件有他人負擔的大衣,鏡子裡,它舒展成一池莫內睡蓮。

她稱手上這些是「有的沒的」;那麼,我的任務是將有的變沒的?在放下它之前她處理過它,我能跳過處理它,直接放下它嗎?二十分鐘後友善的鈴聲又響起,她送來她編織的橡皮筋帶子,當場示範如何用它運動,擴胸、扭腰,有益身心。

疫情半推半就過去了,我們的跳蚤遊戲持續到疫後,去年六月底她拎著同一個不織布袋來,開心地宣告:「沒了!」我半信半疑收下,沒了,好似萬物的終結。回頭從袋中掏出零碎布頭、毛線杯墊、藥丸切半器、指甲刀、象的別針、貓頭鷹的耳環、藍色原子筆蓋繞著一條白線、金盒子底一枚大日本大正12年有孔錢幣、小型黑皮夾、咖啡色鬆緊帶、小綠珠珠、手工小筆記本寫有幾個字、紅錢包裡一隻非常小的女錶、米羅特展女人、小鳥、星辰明信片……幽怨的衣箱味。

她猛按鈴另有兩種可能,從來不是尋問她給出去的物件,找我幫忙穿針引線,鑰匙不見了,找我幫忙想辦法。早晨七點帶兩支針和線,穿給她一支,當場縫起一件襯裙,另一支針更小更難穿,必須斜剪線頭才穿得過去,她把針別在大腿褲管上,說:「我跟你沒在客氣。」

下午三點她來借針,待縫的東西拿在手上,她所提供的白線太粗,穿得我好窘迫,又不想讓她看見我也眼睛不行,她連連稱讚:「你怎麼那麼厲害!」馬上她回家趕工了,外出服已無關緊要,夜以繼日修改家居服以符合縮小的體形,身上的白色花褲摺起褲管,縫線粗獷得很。她預告不夠再來。再來,我穿了特長的一條線給她。第三次則是來還針,此行又一次演算同一道數學題:一百減她現在的歲數,「只剩五年。」她說。

大概已完成作業,不再做針線活,她來按鈴聲告,只剩進不了家門這回事。有人說她用那些東西收買我,有時我受不了愈來愈長的寂靜無聲,她幾乎忘了我的存在。於是,我拿著她童年時最愛的銅鑼燒去按她門鈴,謹守禮貌地注意鈴聲長短和間距,耐心等候針線盒裡的人被喚醒,移動那聽來小巧而欣喜的腳步前來開門。

真如她所說的,沒了,拋物線斷,聯繫也斷。我四處隱匿她的來時物,過不多久,藏什麼藏哪兒變得有點模糊不清,唯獨幾個小盒子,開電視櫃拿充電器時會看見,但都像過期的疫苗般的存在。有一天不小心打翻一個她的白色盒子,掉出一堆彩色珠針,趕忙將珠針捧回盒裡,再撿小鈕扣,再追跑得遠遠的小珍珠,最後低頭貼地張望矮櫃底下,昏暗深處幾顆小珍珠像星星似地發亮,這一伸手進去必定抓得滿手灰,我想就讓「星塵」這樣放著好了。●

網友回應