您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】碗裡的鞋

◎林怡翠

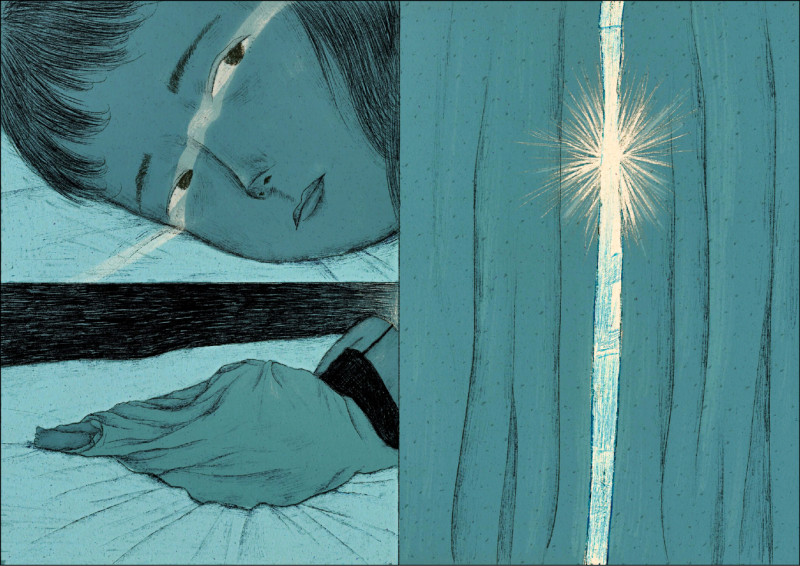

圖◎太陽臉

事前,我就看過非洲藝術節的節目表了,多數還是帶著歐洲貴族憂悶的《哈姆雷特》一類的劇碼,或者盡可能地接近性愛、死亡、信仰或者暴虐,最後卻發現它們竟和自己之間,都巧妙地距離著肉體的那種現代舞。

非洲藝術節每年在南非東倫敦地區一個叫葛拉罕斯的小鎮舉行,根據它自己的宣傳,這是世界上僅次於愛丁堡藝術節的藝術盛會。而這個小鎮在文化上是屬於班圖語部族之一的科薩人,但卻也是許多歐洲移民從海上歷經風暴之後,幸運登岸的地方。

在到達小鎮之前,我一直禁止自己想像所謂的非洲藝術究竟應該是什麼樣子,也避免定義它。畢竟它應該自信澎湃地展現它和它的生民、天人和歷史的表情,藝術難免受政治和主流的影響,而我個人則可以少些霸道。然而,我怎麼也沒想到這一趟旅行裡,真正打動我的,竟不是蕭邦,不是莎士比亞、瑪莎葛萊姆或者破天地而來的非洲鼓,而是一群孩子。

小鎮裡到處充滿歐洲來的遊客,有些背著破舊包包的青年,把這裡當成從繁華的地方抽離後,流浪苦行的地方,有一天他們會回到所謂文明的世界,向沒有勇氣冒險的同伴展示長髮和鬍鬚上非洲叢林的味道。一群孩子匆忙地從我和歐洲青年的身邊擠了過去,他們衣著骯髒破爛,手上提著一袋過熟的水果,和一把玩具手槍。另一個孩子盤坐在路邊乞討,只是眼前的碗裡,擺放著的是一隻早已磨破底部的紅色鞋子。

後來,我才突然意識到,這是孩子們的行動藝術表演。

如果,一個沉默乞求的孩子,換得的憐憫只值一隻破鞋,那麼為了在街頭討生活,到處兜售水果的孩子,漸漸聚集成把持槍枝的幫派組織,則是由極度卑微和渺小,所爆裂出的血肉之聲。

這是孩子眼裡的非洲,誰也無法裝在背包或相機裡帶走的非洲。

●

而孩子們的祖先是不穿鞋的,他們仍用自己脆弱而勇敢的肉體跳過陡峭的山稜、乾涸的河床,與猛獸以及敵人的槍彈搏鬥。大地上的礫石將以它自己曝曬下的高溫,燒痛他們的腳皮,以尖銳割傷他們的皮膚,在非洲的荒土上,人類的先祖們以血和萬物結盟。

但現在,這孩子的碗裡有一隻破鞋。

我想起了一個老掉牙的故事,兩個商人到非洲賣鞋,一個悲觀地說,那裡的人都不穿鞋,沒生意可做,另一個則樂觀地說那裡的人都沒有鞋子穿,如果一人買一雙,不就大發利市了嗎?那麼,對於這個孩子而言,這隻破鞋究竟是代表悲觀抑或是樂觀的命運?也許這隻破鞋將是他在文明世界的大馬路上行走的開始,更或許,這將永遠僅是一個標顯他在物質社會裡,弱勢階級的號誌罷了。

●

幾個太太們在午茶時間談及她們在山上遇見一個衣服破爛的小女孩,她說,小女孩的上衣左胸處破了個洞,為了掩飾這個洞,她索性在右胸處也剪一個對等的破洞。在她後來的敘述裡我發現,這個小女孩其實已經是一名懵懂少女,弱小的乳房,微微地從那兩個掩耳盜鈴的破洞裡透露出來。

大部分人都笑了,而我卻沉默了,不是因為少女的貧窮,而是因為她在貧窮中仍傻傻堅持的自尊心,如果不是不願意向他人曝現她的困境,又怎麼會有如此拙劣的掩飾?然而,就算是男孩的碗裡或少女的身上,能出現名貴的鞋子衣服,能包裹住他們青澀、萌芽中的肉體,就能遮蔽他們的不安,他們的窘迫嗎?

●

小鎮的廣場中央,臨時搭建的舞台上,出現了傳統非洲部落舞蹈的表演,幾個膚色黝亮的青年和少女,用獸皮點綴自己,那充滿力量的身體,赤著腳,跺響了我們周遭的土地。

我被他們驚動、貫穿市集的歌舞吸引住了,目不轉睛地注視著他們的每一個肢體跳動,特別是最靠近我,腰際掛著鼓的那個男子,他的下身圍著羚羊皮毛,小腿和手臂上纏繞著鬈曲的羊毛,脖子上戴的巨大獸骨垂在胸膛,臉上和身上的肌肉都任意地塗著漆彩。

我發現,這些紋飾並不是為了要遮蔽他的身體,而是為了彰顯並且崇敬他裸露的肉體,那麼青春,適合於隨時戰鬥的,獵戶的肉體。

他踢動雙腳,輕盈地跳躍起來,結實的腿在空中畫出弧線,又再踩落地面,那聲音壯碩,如鼓。

我被那赤裸的男性感動了,原來裸體也可以是一種美學,甚至是一種美德,向世人展示神靈的,渾厚的身體。

有一個笑話是這樣說的,一個非洲的部落酋長有一天突然對著他的人民宣布:「請大家穿上衣服,把重要部位遮蔽起來,因為有幾個外國學者即將來訪,天曉得這些文明人會幹出什麼野蠻事來。」誰說衣冠楚楚必然是一種德性,而衣不蔽體就必定敗德?是欲望使人脫下衣服,卻也是欲望使人穿上衣服的。

我又想起那少女稚弱的乳房和男孩的赤腳了,他們未能遮掩的襤褸,其實還帶著一點點這縱情舒適的世界早已遺忘的純真,只是,文明的人們是看不見的,甚至還會覺得有些難堪,有些羞愧。

●

我曾經看過幾個非洲女孩,聚集在路邊,一起幫一個坐在板凳上的女孩,在頭髮上塗抹油膏。後來她們告訴我,這種油膏可以使她鬈曲短小的頭髮看起來變長變直。

「因為我想像妳一樣擁有長髮啊!」坐著的那個女孩笑得燦爛地對我說。

這些非洲女孩的頭髮多半是粗粗硬硬的,加上短短捲捲的,看上去就像刷鍋子用的鋼絲。當她們的服裝、鞋子和化妝都已經跟得上西方國家的時髦流行,她們的擔憂便很自然地到頭上來了。畢竟在電視或雜誌上看到的廣告女明星,就都有辦法弄出一頭筆直、柔細的長髮來。

瑪帕多是小說裡的非洲女大學生,她愛上了德國來的白人男子以後,每天開始用薰衣草精油熱敷頭髮,據說,這樣做可以使她的頭髮長得快一點。她羨慕白人或其他種族的女人可以擁有秀麗的,在風中飄揚的長髮。髮型,幾乎成了她和白人男子交往時,種族自卑的象徵符號,好像只有把頭髮弄長了,她才能和他平起平坐,在同一個世界裡生活。

後來瑪帕多懷孕了,德國男子無心負責,她才突然懂得了,自己和她的非洲血源一樣,是獨立而堅固的。她閱讀了一本關於非洲早期人類髮型、儀式和文化的書,決心改變自己。她把頭髮編織成八個區塊,傳說,它們分別代表了八個掌管成功和興盛的神祇,在甘比亞,女人懷孕時就會換上這個髮型。

她要自己生衍孩子、自己祈禱並獲得幸福。這古老神話中的髮型能給予她的種族力量,因為只有她們的髮質才成編綁成這神聖的形式。

一個女人藉著改變髮型,改變了自己的命運。而這個命運不只是她自己的,也是整個非洲未來的宿命。

●

要離開小鎮時,人潮仍未散去,我在當中搜尋男孩的位置,卻無所獲。我向一名頭上綁著彩色珠子的青年買了一只原價四百元蘭特,卻兩百元成交的非洲鼓,背在身上沉甸甸的。

但那一隻碗裡的紅鞋,好像就在我身旁的街心中,它不能行走,只有一隻腳辛勤跳著,跳著,跳到遠方。

我想我知道,無論是這隻破鞋、一件破衣、獵戶之舞裡強壯赤裸的男體,或者瑪帕多的髮型,它們所包裹所暴露所裝飾的,其實都是這屬於非洲的肉體和魂魄。

●

網友回應