您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【家庭親子】〈親子會客室〉寵父慣母 請出列

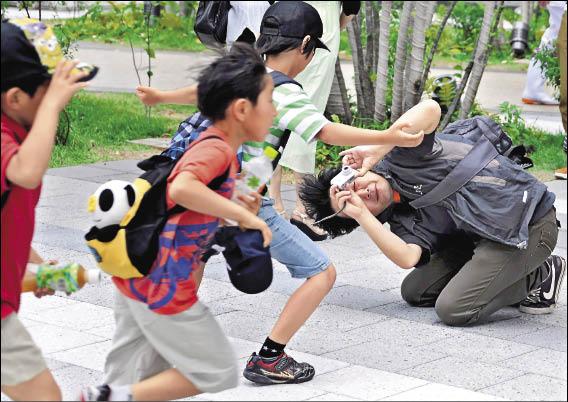

「父母愈全能,子女愈無能。」家長們,請你放手吧!(歐新社)

「父母愈全能,子女愈無能。」家長們,請你放手吧!(歐新社)

孩子就像風箏一般,當父母親越鬆手,越讓孩子自己學習面對困境,他們便越有可能飛得更高更遠……

〈教師的觀察〉一通電話,使命必達

文/林彥佑

小聿上學遲到了,理由是天氣太冷了,賴在被窩裡不想起床。他母親一早接到我的電話,趕緊從公司「飆」回家中,再火速載小聿來學校,整個過程約一個多小時,可見母親上班的地點,一定不近。

筱琪忘了帶午餐餐具,我請她到辦公室借一組碗盤,她不肯,我又請她用早上的早餐盒子、筷子勉強充當一下,她也不肯,她趁我不在的時候,打電話到爸爸上班的地方,請爸爸幫忙送過來,幸好爸爸的工作地就在學校附近。

冠廷作業忘記帶,在前一天我已抄寫聯絡簿,請全班記得準時繳交,以便學校抽查,冠廷的阿公捨不得冠廷因未帶作業受罰,騎著腳踏車,在風雨中送來……。

類似的事件,在許多的班級、學校中陸陸續續地上演著,常讓第一線的教師感嘆:「父母親怎麼這麼願意配合孩子的予取予求!」

這樣的真實案例,乍看之下是父愛、母愛的表現,但是仔細看看這些情況,卻發現這些「愛」,往往是造成學童的不負責任、漫不經心的濫觴。

真正的「愛孩子」,應該是讓孩子有機會學習成長,學習獨立,偶爾受一點苦也在所不惜,甚至找機會讓孩子碰碰釘子,學習面對挫折與逆境,讓孩子有學習自我謀生及解決問題的能力。

只要是孩子的錯,其實父母不應該站在孩子的立場替他們說話,也不需要刻意完全替孩子解決,因為一旦幫了一次,未來的第二次、第三次都會接踵而來。

現在的電話、手機相當的便利,但也無形中造成更多孩子的依賴與卸責。在孩子的觀念中,他們認為家裡有人,只要一通電話,家人便會「使命必達」,解決所有在校的疑難雜症。

而這時候,父母親就扮演著極為重要的角色,包括是否要對孩子妥協、是否要狠下心腸讓孩子嘗點苦頭,或是會不會輕易被孩子說服,每一個抉擇,都需要智慧;每一個抉擇,都得「重重地放下」,千萬不能當「濫好人、濫父母」!

孩子就像風箏一般,當父母親越鬆手,越讓孩子自己學習面對困境,他們便越有可能飛得更高更遠。我們只要在必要的時候、危險的時候、發生突發狀況……時,給予協助,就足夠了!

〈醫師的委屈〉寶貝痛痛 醫生壞壞

文/彭聖勇

我從事小兒科臨床工作已有15年了,近年來由於台灣少子化的影響,我在臨床上看到許多光怪陸離的現象,有時令人感到這樣對孩子到底是愛他還是害他?

曾經有一次夜診,一個媽媽帶著一歲多的孩子掛號看皮膚,診斷結果只是蚊蟲咬傷,後來我意外看到IC卡就醫紀錄,當天晚上該孩童已就醫第三次,詢問媽媽後,才知我是第三位掛號的醫師,原因無他,家長只想詢求正確的答案而已!

門診往往一個孩子看病,身旁站著三、四個大人已司空見慣。有一次有個孩子看診,身旁除了父母外,另外站著祖父母加外公、外婆共6位大人「服侍」看診,我必須接受他們輪番不同問題的逼問。

有時更扯的是,白天祖父母帶孩子來看病,傍晚媽媽下班後,要接她打來診所的詢問病情電話,夜診九點半快下診結束前,晚下班的爸爸也打電話來要求我再一次解釋孩子的病情。

孩子的依賴及寵愛隨著年紀增長依舊進行中。往往看到一些國中生已比父母塊頭大一號的青少年來看診,孩子從頭到尾沉默不語,醫師問診的問題都不回答,因為他們旁邊已經有「偉大」的父母幫他們回答一切問題。

我在想,將來這些孩子出社會應徵找工作,如何有良好的表達及獨立的能力?

兒科診所打預防針是家常便飯,但現在的家長不知是過度寵愛還是不忍心?往往我們執行接種預防注射標準作業程序,要壓住小孩的腿,以免漏針及危險。在孩子注射後哇哇大哭,常被撂了一句:「醫生壞壞、護士壞壞,打針讓寶貝痛,他們不好。」

從事兒科臨床工作吃力不討好,也有滿腹的委屈及無奈。我只希望小小孩童門診時,男性家長多分擔一些需體力固定孩子的工作以協助看診;大一點的國小生,希望由他們自己表達症狀主訴,表達不全時,再由父母代勞;國中、高中生盡量全程由自己主訴表達症狀,也可以自我訓練訴說能力;大學生請獨自來看診,父母就不必陪伴了。

「父母愈全能,子女愈無能。」家長們,請你放手吧!(作者為內小兒專科醫師)

網友回應