您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】【閱讀小說.長篇精摘】 離心帶 〈下〉

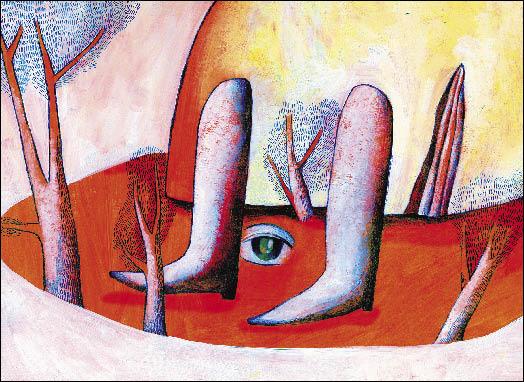

圖◎王樂惟

圖◎王樂惟

◎韓麗珠 圖◎王樂惟

紫色的窗帷便兀自在晃動,彷彿在布幔的中央已經泛起了一個巨大的漣漪,但她知道,那是某一個人的臉,正在等待她揭開,她便伸出了手,指尖觸碰到窗帷的時候,首先感受到的是洗滌過後潔淨的剛硬,她按壓下去,剛好是平直的額頭,之下是眉骨,彷彿一片高低不平的土地,為了使手掌下的物質更實在一點,她用窗簾緊緊地包裹那頭顱,但那裡透出的濕溫的氣息,更像是一種反抗。她碰到一塊柔軟的組織,但顎骨是不可逾越的邊界,還有高高隆起的顴骨,是堅硬的石堆,圍繞著兩個深陷的井,她覺得,那裡已經乾涸,再也找不到任何水源,她不由得以兩隻手掌掩蓋。

她把視線從窗帷移到天空那最亮的一點,久久不願放開。鄰近的大廈外牆、樹、飛鳥和雲層的顏色依舊如故,但同時卻分崩離析,似乎,那把一切緊繫著的一點,不知在什麼時候已經鬆脫。正午的太陽帶著凶猛的暴烈,像一柄燙過的刀子,刺痛了她的眼球。淚水湧出了她的眼眶,使她眼前的都變得模糊不清,執法者終於喘著氣,收回了自己的頭顱。

她在那裡獨自站立了很久,執法者離去時的腳步聲早已被風吹散。她仍然無法揮去日夜攀纏在她腦袋裡的那個人,彷彿才第一次看清楚,包圍著她的景物早就像一張曝光過度的照片,到處都是斑駁的黑影,而一直緊隨著她的,始終是那束令她無法忍受的光。她不由得瞇起了眼睛。

●

烏鴉開始嘶叫的時候,阿鳥仍未到達,但對執法者來說,他們的對話已經展開。在他異常鮮明的印象裡,阿鳥緊鎖的眉頭和肩膀,是猶疑不決者的典型姿態,他必須再三強調,實際行動的重要性。

「執法部門並不會重視這類案件。」他打算把抑壓已久的念頭透露︰「畢竟每年丟失的老人那麼多,而他們又不具備生產的價值,除了耗費社會福利的資源,他們再也找不到容身之處,要是他們的親屬或關係密切者不主動搜索,他們便注定消失在空氣裡。」

「可是,你怎麼能肯定,丟失不是他們期盼已久的出路?」阿鳥會把倔強的臉容朝向他反駁,他早已看穿,她是個執拗的人。

「所以,」他說︰「我們必須先想起失蹤者的五官,以及身體的線條,讓那些關於她的,卻從沒有被認真察覺的部分清晰地在腦海之中呈現。要是失蹤者的形象和氣味已在大部分人的範圍內散失,搜尋工作將更形艱難。」對於自己所說的話,他其實不明所以,因而認為,那很可能屬於受傷的腦子,或傷口癒合後新長出來的部分產生的想法。

阿鳥抵達公園入口,目光掠過坐在那裡的一群人,他們弓著腰背,低著頭若有所思或喃喃自語,全都穿著灰褐的衣服,只有閉上眼睛的執法者披著黑色的外套,坐在公共洗手間前的一張長椅上,雙手交疊在胸前,嘴角似笑非笑地彎了起來,使她想起,前一天晚上,當她重讀和整理阿了留下來的紅皮筆記本,謄寫字跡潦草的句子,那一把強橫的聲音頻繁地干擾著她,質疑她同意參加祕密組織「尋找失蹤的人」,那其實只是因為無法拂逆執法者,那一個監察的人,總是在暗裡注視她,無論她遵從或反抗,也難免愧疚。

當她走到執法者跟前,發現他的神情,跟批判她的監察者不謀而合,她便渴望他繼續保持瞌睡的狀態,使她有充足的時間,從尋人的計畫所帶來的窘迫中逃脫,可是他突然睜開了雙眼,舒展了一下原來緊縮的肩膀,便以下頷指向她手裡的筆記本說︰「已經準備線索了嗎?」

「尋人的難題,並不在於茫無頭緒,而是,搜刮出一副或更多陌生的臉面,卻發現那全都屬於熟悉的失蹤者。」她只是搖了搖頭。

「沒有多少人能明白,線索的真正意思,那是繫在搜索者和被搜索之間的一根線,要是其中一方往下墜,另一方也必然被扯到深谷裡去。」他也盯著她搖了搖頭。

坐在執法者身旁的人,陸續把頭顱和目光轉向他們,像飢餓的禿鷹紛紛被鮮肉的氣味吸引,直至阿鳥感到,那裡擠迫得容不下一個失蹤者的身影,她提議到噴水池的旁邊。「起碼,流水的聲音會把我們的說話全都淹沒。」

他們坐在噴水池的邊緣,當水花濺到他們的臉頰、手臂和脖子,不約而同地直哆嗦身子。他們輪流說話,但無法交換任何訊息,每當一句話被吐出,便立即被循環不斷的水流輾成無數斷裂的字句和詞語,他們只有把聲線提得更高也更費勁,為了能被聽見,甚至不自覺地忘了本意。

阿鳥翻開筆記本,執法者便開始說話。她看著他蠕動的嘴巴,那些話語有太多空隙等待她填補,很久之前,她已經洞悉了,大部分的人,終其一生,都在建築一座安全的牢獄,把自己囚禁,而無法具備,活在囚牢之外勇氣。

「把阿了所記錄下來的字句朗讀。以你的情緒和語氣,也不妨設想,你就是做為記錄者的她。這是最古老而奏效的方法,呼喚迷途的失蹤者,當然,這不會被任何執法機關採用。」執法者和監察者抱持著相近的意見,她甚至認為自己也是共謀,於是她捧著筆記本,念出了許多令她疑惑的句子。

最初她只是準確地發出每一個字的音節,就像許多年以來,當她翻閱筆記本,懂得所有的字詞,但無法理解當中的含意,然後她看著執法者的眼睛,試圖透過朗讀,把那堆只有她讀過的句子,一點一點地注進他的腦袋,以減輕自己的負擔,不久之後,她感到自己就像一個生硬的演員,模仿阿了留在自己記憶裡的印象,漸漸地,她認為筆記的內容早已深植在她的意識裡,只是被她反覆地忘記。

●

執法者發現,潺潺的流水聲取代了阿鳥的語音,他轉過頭去,恰好看到瀑布般的嘔吐物自她的嘴巴湧出來,剛剛落在噴水池便被急速運行的水流帶走,進入了循環系統裡,只有她從喉頭發出的磨人的低吟,就像拉過大提琴的弦,拖出了無奈的叫喚,轉瞬間又被公園內紛雜而鼎沸的聲浪完全掩蓋。

「你應該感到高興。」他由衷地說,但他的話聽起來卻與徒勞的安慰無異。「愈接近失蹤者,身體愈容易出現失常的反應。」他不禁喜形於色︰「正如地震發生前,馬兒會躁動不安,所有昆蟲紛紛冒出泥土。一切即將出現轉機。」

●

當他們走進一條即將被夷平而發展成高密度住宅區的破落村子,踏過從田裡長出的像鐮刀那樣的及膝的雜草,以及那些已經腐爛的農作物,進入其中一所已經荒廢了的屋子,阿鳥從失去窗子的空框把頭探出去,聽到不知藏在哪一棵樹上的蟬正在筋竭力疲地嘶叫。

「你大概已經可以感受到她的氣息了吧?」執法者走到屋外,透過本來是窗戶的洞穴看著她說:「你覺得,她現在身處在一個怎樣的地方?」

她想起前一夜,執法者的聲音透過電話筒傳到她的耳膜時,她感到電話再也不像一柄不懷好意的利刃,在她的範圍留下一個無法修補的破洞,只是像一陣電流,不由分說地把她接駁到外面廣闊無垠的世界。

面對他執拗的探詢目光,阿鳥只能以不置可否的微笑做回應,她無法說穿,他所需要的並不是一個確切的答案,而是一個方向,或,一個來自她的暗示,她只能擔當說謊者的角色,告訴他,她感到阿了的安身之所,是一間已被棄置的房子。

她把紅皮筆記本攤放在胸前。到達村落之前,他們早已有了協定,當寄居在破房子屋檐夾層之中的蝙蝠悉數飛出來,以灰黑的身影掩蔽天空,朗讀便即時停止,畢竟在茫無頭緒的搜索路途上,只有風、雲層、空氣、光線和濕度會給他們最可靠的回應。

執法者蹲坐在屋外其中一堵牆的角落,把耳朵貼近牆壁,細聽阿了的聲線和語調,就像很久以前,他總是能從疑犯說話時的語調,停頓或呼吸的節奏,找出容易被忽略的蛛絲馬跡,雖然那時候,他衰敗的身子只能容許他被動地讓聲音像紫外光那樣把他穿透。

阿鳥把紙張一頁又一頁翻至最後,但那裡全是空白,除了因存放過久而泛起黃褐色的斑點,再也沒有任何筆跡。誦讀的時間比他們預期的更短,後來,她甚至無法吐出準確的字詞,只能任由嘴巴張開,發出各種沒意義的,激烈的叫喊。當她抬起頭來,發現天空只是比之前所見昏暗了一點點,而日影彷彿不曾移動,他們不發一言地吐納著冷冽的空氣,似乎誰都沒有頭緒,應該如何打破由失蹤者的筆記所營造的僵硬氣氛。

阿鳥想起很久以前,夜色完全合攏之前一段短促的時刻,阿了坐在書桌前,緊縮著肩脯埋頭書寫的背影,那是每天她把自己嚴密綑綁之前,僅僅可以自由地呼吸的瞬間,而她所呼出來的文字終於還是會像所有已被使用過的空氣,消失在無形無色之中。

不知從什麼時候開始,年幼的蝙蝠已從漆黑而安全的屋簷,逐一飛向遼闊蒼茫的方向。離開的節奏愈來愈頻仍,就像從漏斗裡傾瀉而出的顆粒,轉眼間全都注進天空裡去。他們同時看見投在地上的影子急速地撲動,褐黑而厚重的翅膀在他們頭上匆匆掠過,彷彿黑夜提早降臨。

「別忘了讓我知道結果。」執法者道別前叮囑她說。

她不禁失笑:「難道單憑這樣微不足道的搜索,就能找到一個音訊全無的人?」

「但我們要尋回的是你。」執法者說:「『尋找失去的人計畫』裡要找尋的是失蹤檔案無法涵蓋的對象,你缺掉了重心的一角,正如這裡的人多半空虛,只是他們並不自知。」他其實並不打算認真地回答阿鳥,但他的喉頭和嗓音一再違背他的原意。「這情況就像樹根一旦無法抓緊土壤,風雨來臨時,便格外容易出現山洪暴發。」他閉上眼睛,同時示意阿鳥跟他一起做出相同的動作。「仔細去聽,便聽到危機的隆隆巨響,那全來自人們不堪一擊的腹部。」那時候,螞蟻般的微風糾纏著他們的耳蝸。

阿鳥一直盯著執法者,不久後,她再次看到最初所見的那副乾癟衰弱的軀殼。●

網友回應