您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】味覺

五感小小說 五之五

編輯室報告:舌尖上的滋味,苦辣酸甜,有時遠比人生劇情更嗆鼻、更暖胃。今日刊出五感小小說系列「味覺篇」,三位作家所料理的,是我們慣嘗的家常,或是罕見的饈饌?字裡行間可見火候分明。

湯豆腐

◎林文義

昆布為湯底,雪色的豆腐漫著微微香氣。這是京都南禪寺旁百年老舖的食堂,入夜時分的黑瓦白牆,焚著高懸的鐵架炭火,思古幽情般地錯覺身置古昔的室町時代。

那對夫婦掀開食堂布簾時,丈夫原是瞇著笑眼的臉顏似乎在看見我已端坐的身影時,頓時凝結如冰,不可置信般地微微抽搐著,輕推著妻子白皙豐腴的裸露臂膀,話語黯然地急促:「我們……換一家店好嗎?」「不是就預定好的這裡嗎?咦?」妻子已卸下鞋,黑網洞絲襪包裹的雙足踩了上來。

「換一家好了。」丈夫枯葉般地瑟縮著。

「不換。好不容易預約到,就這裡。」妻子寒起臉,用力拉過丈夫,隨著侍者引導入座。

相隔兩張桌子,我的湯豆腐沸騰著。晚風輕拂印著佛經的繭色布簾,視野所及,是庭園裡一株被燈光蓄意照亮的緋色夜櫻。

「春末,陪我去京都看櫻花好嗎?」我幽幽問及男人。說愛他嗎?未必。只是因為寂寞。三十四歲未嫁的女子只是盼人陪。

「公司太忙,分不開身。春末,我人在上海,以後,以後再陪妳去好嗎?」男人囁嚅著。

「太太陪你去上海嗎?嗯?」我有怨氣。

「自己去。早就和她貌合神離了……」男人垂落眼神,遁逃般地閃避我看他的幽然,繼而躁動地、略帶結巴地提高了聲量:「唉,提她幹什麼嘛?我……我只愛妳。」只愛我?說愛我,每晚卻還是乖乖回家。

「那我問你。」我苦笑地追逼:「你不愛你太太嗎?老實說。愛不愛?」「結婚二十年了,相敬如『冰』,平常話說不到三句,就冷嘲熱諷,早就沒感情了。」「沒感情,為什麼不乾脆離婚?」「唉呀!別再問了,反正記得我愛妳就是。」布簾外的夜櫻,孤獨佇立,如我單人旅行。不陪我來京都賞櫻,說要去上海洽商,那麼,我自己來。向公司請了三天假,我自己來。

「老公啊,謝謝你前天送我的生日禮物,還有我們結婚二十年紀念,你終於帶我來京都賞櫻了。來,這杯酒敬你,謝謝了。」我耳畔清楚地聽著妻子的呢喃軟語,眼角的餘光是丈夫手忙腳亂地回敬,幾乎打翻酒。

陶鍋裡的湯豆腐滾著昆布湯。我氣定神閒地挾起,沾著特調的芝麻醬、鮨醬油,舌間一抹燙熱的清香。嗯,果真是百年老舖的美味。

「味道怎樣?好吃嗎?怎麼好像沒胃口?」盡是妻子歡快地勸食,嗓音輕脆愉悅,丈夫不自在地凝著灰黯的臉,機械般地回應。

我輕輕嚼咀著湯豆腐,味蕾一再奮力辨識這古老的美味;白白的豆腐,是我少女時代曾經有過的白瑕純淨嗎?夢般地曾經渴求過一份愛情的真實與不朽,這人間,有不朽的愛情嗎?我由衷地終極期盼,有那麼一天,追隨我所愛的丈夫,相攜到夢寐以求的京都旅行,春賞緋櫻,秋訪紅葉,堅信不渝地相愛,有這麼難嗎?看看隔著兩張桌子,那一對夫婦……我好羨慕你們喔。我在心裡流過這句話。

我羨慕你們,看來是如此之恩愛……我是什麼?半生尋求真愛之人?或者,只是短暫的介入者?只因為生命懼怕寂寞?寂寞難道就值得進行未知可否的冒險?花言巧語,是真是假?情欲迷亂,焚身在所不惜?湯豆腐入口,怎愈來愈無味?導覽手冊明示:「湯豆腐予人味覺純淨,猶若蒙塵之心得以滌念安頓。」而我這無可奈何,傾身尋愛的女子,孤獨的旅人,此刻卻似乎失卻味覺了。

「春末,陪我去京都看櫻花好嗎?」當初竟是那般低聲下氣、卑微地乞求男人。幸好決定獨自來京都,沒有錯過盛開的緋櫻……跪著的雙腿痠痛難耐,我忍不住挪動。

兩張桌子外的丈夫卻慌亂起身,逃難般地匆促穿過布簾,妻子納悶地回盼,凜冽與我對視,微蹙眉梢,輕咬紅唇,略怔滯,轉身追去。

似懂未明的噯昧,這人生決定不必再如此複雜。我用力擱下碗筷,湯豆腐已索然無味。

是的,那妻子的丈夫就是我的祕密男人。

下一秒鐘,我決定仔細看那孤獨的夜櫻。

●

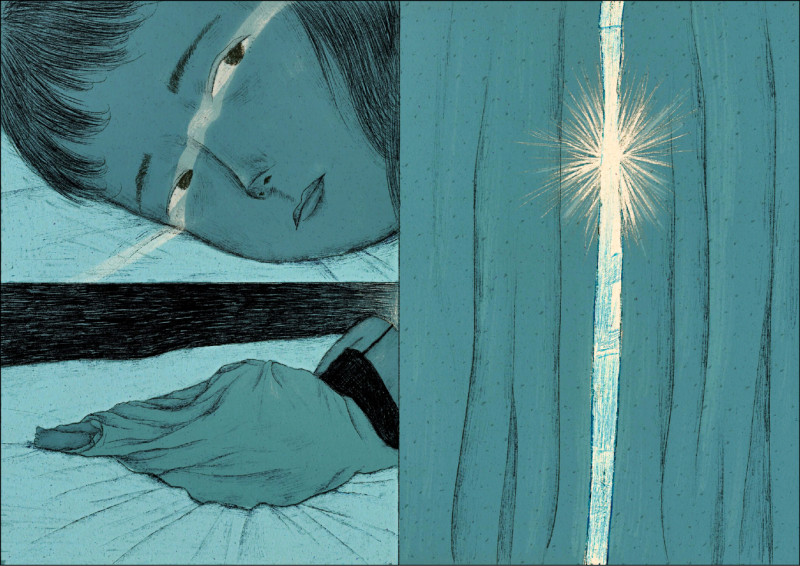

島內

◎童偉格

霧季的末尾,他回去小島一趟,想將父母的骨甕從墳地挖起,帶著離開。也許,那就像抹掉自己與島的最後一點聯繫,從此他可以說,他來自於自己的影子。

尷尬的是,他童年記憶裡的法師、道士或那類人,好像都比他先一步永遠走掉了,他找不到幫手,甚至找不到人請教一聲:「什麼時候比較適合做這種事?」事情就這麼耽擱了下來。在煩躁的夜裡,他想著,能不能獨自套上雨鞋、帶著圓鍬,穿過雨霧去執行這件事,但這似乎是唯一的解決辦法總令他害怕,他只好告訴自己,墓園入口的柵門在這樣的濕冷的夜裡,應該已經關閉了。雖然,他知道小島的墓園,根本就沒有門。

小島有大海、陸軍和將近一整年的霧季。每年一入九月——大約總在他們重回學校上課的那幾天裡——島的氣溫會每日每夜明顯下滑,到了某天,來自海上的靄氣在正中午,依舊能漫過全島,島也就進入了陸沉般的漫長霧季裡。那些寂寒的水氣,那種隨衣沾身、揮之不去的冷,對任何年紀的人,都造成了明確的耗損。只是,多年以後,他更特別記得一些陽光偶爾能穿過雲層、撒下海面的日子。那些日子裡,海被琢磨得透澈而湛藍,他的父母駕小船出海,蒐集織掛的漁網。微風將他們的耳朵吹得搔癢,他們站在港邊,等待運補船趁著浪靜,終於將教科書運來,讓他們的新學期可以正式開始。

運補船送來了時間表,以及一些新的字詞,例如「島」這個字眼:他們的祖先嫻熟於海,在日常慣用的那種語言裡,他們只是淡然地以「山」來稱呼「島」。多年以前,他們將故鄉從地表挖除,用一支船隊渡海,來到這座形如側臥之犬的無人島嶼,在最短的時間裡,他們就將所有的石板路與石屋,憑著記憶重組了回來。兩層樓構造的石屋,屋簷與牆線切齊,免除多餘的遮障,並且,窗戶開得極長極狹,適合一人蹲跪、一人站立,共同臨窗戒守。

那時的島,名為「犬山」。犬山的第一代住民隔著海,日夜守望這座業已不存在的故鄉的蜃影,像是守望著香氣,和一段消逝的記憶。直到鄰近生命的末尾,他們恍然發現一件事實:他們此生唯一無以憑記憶、無法以原材在此地重生的,竟然是自己的墳墓。那不無悲傷,就像發現自己終究無能與過往的人們一同回去,一同永居在一處不受時擾的歸宿裡一般。那不無悲傷。於是有一對無後的伴侶,丈夫在妻子死後將其火化,每天晨起,將一撮骨灰和粥吞下,慢慢將妻子攜帶於身。長長的晚年,當他在白天隔著狹長的窗眺望,當他在黑夜由石板路漫行近海,他的心中赦免了等待,赦免了期望與恐懼。

後來,小島踏在國家北方的戰防線上。

後來,海變得較為廣遠而難測了。後來,犬山有了墓園和新生兒。後來,運補船在那些晴好的日子裡,送來了更多的時間表與字詞。只是,那個人瘦長的身影、灰白的舌頭,以及敲著柺杖不斷移動的步伐,始終生動地留存在他們的言談裡,成了他們童年時,父母用以恫嚇他們的形象,特別是當燈火管制的宵禁即將開始,而他們依舊在外遊蕩的時候。更多年以後了,島對他而言,就像所有人曾有過的故鄉那樣陌生。就像一個國家過往以來所有戰防之地、礦藏之地、收穀之地等等耗盡自己的地方,在那裡出生、成長的人,會覺得生活本身就是一場漫長的瘟疫,熟識的人泰半不會留下,留下的人唯一的出路,是將傷逝洗鍊得單純易解,適宜對外開放。

他在這座島內,度過了生命最初始的十五年,他知道島,就像明白自己的掌紋,有時,他覺得小島所遺漏的,很自然地都隨著時間,成了他天賦裡的缺陷。一個晴好的日子,他夾在一群觀光客裡,搭乘遊輪,回到島上來。有時,他會想起自己必須背著父母的骨甕,再搭乘遊輪,再夾在一群觀光客裡離開,這令他感到羞澀,特別是,他們曾是如此嫻熟於海的族群。

有時,在煩躁的夜裡他會特別想起那個繞著島內不斷行走的身影,憶起某種近於海水的鹹味。於是,他將穿了一腳的雨鞋又脫掉。

而一切就這麼懸宕了下來。 ●

狗日的團圓飯

◎李儀婷

1990年,老人第一次返回大陸老家,那時他的大陸兒子四十來歲,一聽分離了四十多年的父親要回來,整日熱淚盈眶買雞、鴨、魚、肉、豬肘子,儲備了滿滿的菜色,準備和父親吃團圓飯。

四十年前老人離家時,當時兒子才三歲,離家前,他在三歲兒子的臉上用舌頭舔了一口,這一舔,不僅把兒子苦中帶甜的滋味給牢牢記下了,兒子也把他父親的不捨給記住了。後來沒爹沒娘也沒人理的兒子,一邊思念著父親,一邊到田裡挖土把自己給餵大。

老人回到老家那天晚上,兒子讓媳婦兒把家裡最體面的菜肉,全給他爹做上了;燻鵝、烤鴨、煎魚、紅燒豬肘,還有帶點辣子的炒雞,零零雜雜一共二十來道飯菜。

「爹,您一離開就是四十年,現在吃了飯,一家才算圓滿了。」兒子含著淚說。

面對一長溜黑糊糊看不清菜色的長桌,老人只好就著月光,黑燈瞎火這裡撮一筷子,那裡挖一瓢湯匙。

老人第一口吃的是煎魚,魚皮都發臭了,而且全是土,老人的舌後根被震得吞也不是嘔也不是。老人趕緊夾了別的菜往嘴裡塞去,是紅燒豬肘,紅燒味是夠了,但腐爛發酸的味兒也嗆,從老人嘴的兩側臭酸到胃腸,又從腸胃酸到牙根上。

每吃上一口菜,老人的腸胃就絞痛一次,想吐又礙著這可是難得的團圓飯哪!一頓飯下來,老人除了吃了滿嘴土之外,還吃進了一肚子的腐爛。

隔日,老人鬧肚子,在茅坑裡又拉又吐,差點沒在老家的茅廁裡翹毛。

茅坑裡,今天的屎壓著昨天的尿,昨天的尿又壓著前天大前天的屎和尿,老人每次一進茅廁就一陣噁,吐的比拉的還多。

拉完屎,老人對兒子說:「兒啊,你這兒衛生不乾淨,連冰箱也沒有,食物都壞了還讓俺往嘴裡送,俺不能再待啦,再住下去,就非得死在這兒!」「這個……這個……」兒子眼睛鼓凸鼓凸地直冒汗。

老人當晚就走了,這一走又是十五年。

2005年,當八十二歲的老人再度回老家走親,迎接他的是已經六十出頭的老兒子了。

當老兒子一聽說爹要回家,腦袋裡立刻想起老父親上回對家裡環境的嫌棄,立刻將農田裡的事全都放下,交給了他的女人,到城裡辦事去了。

三天後,老兒子背上扛了一個中間破了個洞的大石頭,當他的身影出現在村口,村裡人立刻瞪大眼:「啥玩意兒?」「呵呵、呵呵。」老兒子呵呵直笑。

他將石頭給豎立在荒地裡。廣大的黃土荒地上,孤伶伶地立著一個座椅似的大瓷石。

老兒子辦妥這事之後,又咧著嘴,喜孜孜地到城裡去了。

五天後,老兒子又回來了,這回他的背上背著的是一個有稜有角四方的大鐵塊。

老兒子將鐵塊放在最醒眼的大院裡,讓每個進他家大門的客人,一眼就能看見太陽打在大鐵塊的刺眼光線來。

老父親回老家那天,一進門,眼睛就教院子裡,矗立的那口大鐵塊的反射光給螫了一下。

「啥玩意兒?」老人說。

「爹,這是冰箱……」八十二歲的老父親顫微微地拉開冰箱,一股魚肉腐爛的惡臭撲面而來。

「狗日的他奶奶、你他奶奶的狗日的!咋搞的?這是咋搞的!」「這、這、這……」老兒子看著爹,連話也講不清了。

「這兒單位不供電,你弄個冰箱幹啥?弄來也就算了,還自作聰明把冰箱擺在太陽下,你是沒長腦袋還是從小腦袋就教蟲給刨出來吃了?!冰箱放在太陽底下,不就成了個大悶爐?氣死俺了!俺咋會有個像你這樣的兒?」看著這堆被悶壞的雞鴨魚肉,老人的舌頭都嘔得縮進喉嚨裡去,他又想起上一回發臭的飯菜來了,一想起這個,頭疼肚子也鬧疼。

「爹您咋咧?」「俺肚子鬧疼。」老兒子一聽,竟然樂了:「爹,您鬧肚子疼鬧對了,咱家的茅坑現在可是全村最衛生乾淨的……」「你他娘的,還不快領俺上茅廁。」他一手抱肚子,一手摀著屁股。

最後老人終於在他兒子的攙扶下,坐上了全村最乾淨也最衛生的馬桶上。

那是一個豎立在一片荒蕪的黃土上的馬桶,而且重點是──沒有門。

老父親坐在馬桶上,四下望去,整村的人都來了,一層圍著一層,大人抱小孩,小羊騎老驢,可熱鬧了,就為了欣賞一眼村裡第一個坐上馬桶屙屎的英姿。

「狗日的馬桶!狗日的團圓飯!」老人氣得臉色發白。

老人想罵老兒子,一抬頭,卻看見老兒子駝著背提著一桶水,像個小廝,喜咧咧立在一旁,就等著父親拉完屎,幫他沖水。

老人眼睛一濕,嘴中汨汨湧出六十年前兒子臉上那苦中帶甜的滋味。 ●

網友回應