您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】那年,在鹿港反杜邦 ──寫粘錫麟

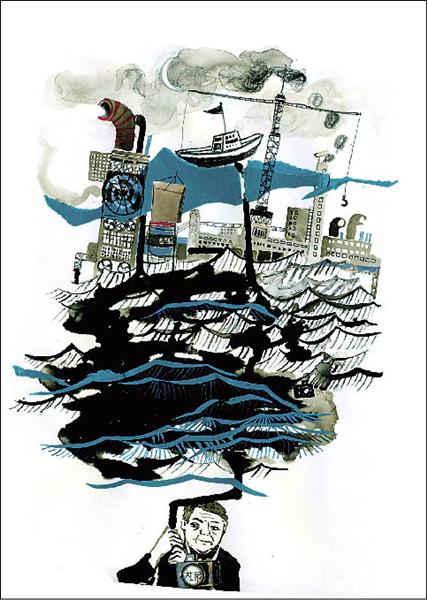

圖◎王孟婷

圖◎王孟婷

◎鍾喬 圖◎王孟婷

1

黃昏,從醫院回來。給蔡桑寫了一則短訊:「今午去彰基(彰化基督教醫院)看粘老師,他似乎已走到生命的盡頭,就靠呼吸器殘存最後的氣息。為他默禱。」

深夜,收到蔡桑的回函,他只簡短地說:「不知該說些什麼。難受」

這些年來,接到前輩、友輩的病情或突如其來的噩耗,總是神傷。而後,便是在燈前呆坐良久,手摀著下巴,把話往肚子裡吞。就像蔡桑說的:「不知該說些什麼。」這時,不免又會想要說些什麼。細細想想,便是在面對人的即將結束時,猛地感受到一個時代的消逝吧。那心頭淡淡的無力感,像是糾結著腳底下的亂石,在岸上,看著濤濤江水激盪岩岸,又迅猛地朝下游不知所蹤地何去何從……

酷熱的6月最後一天,氣溫飆破百年紀錄。地球暖化的溫室效應,對於環保運動者來說,不可能只以酷熱難擋來擋掉自身的投注與關切;這對於粘老師來說,也就更是具體而無法不去面對的了。然則,他躺在呼吸病房的一張孤零零的病床上,隔著隨時得以拉動的布簾,和其他一樣失去知覺或呼吸的病患,共同以醫療器材處在這時間的尾聲中。

週日的午後。偌大的醫院,靜悄悄的一片,少有走動的腳步聲。柏油蒸發著馬路的一角。彰基的舊院區,在火車站一旁的大街上,就像沉著地呼著百年氣息的一幢建築。這讓我想起童年時,在台中的城區裡,便有城裡遠近聞名的大醫院。我總是跟著父母親,那般小心翼翼地踏進醫院裡,去探望據說是得了肺癆病的外省媽媽。彼時帶著些許不安與恐懼的記憶,現在又回到我的身體裡,「下一刻,會是什麼?」記憶裡,童年時,會在醫院無聲無息的迴廊中,這樣地問著自己。

呼吸器裡傳出呼嚕呼嚕的雜亂聲,隔壁床一位昏迷老父的兒子,來當看護。聽到這呼嚕聲,提醒我去喚護士來抽痰。就這樣,我從護士的關切回應中發現,剛剛來時,我低聲在病床側喚著粘老師名字時,他的確掙扎著動了幾下,但隨即卻又回到殘喘的肉身裡……「這是生理上對積痰的自然反應,並非任何生命跡象的反應。」護士輕描淡寫地說著,像是不想驚動太多的想像。聽著……感到莫名而巨大的傷感。也才又憶起和陳文彬通簡訊時,他帶著些悔恨與自嘲的言語,在手機那頭說的:「記得第一次去加護病房探視時,他的喘息與偶爾的身體擺動,讓我大為驚喜地直呼護士。後來得知此乃軀殼正常反應,沒啥意義。心中不免惆悵。步出醫院後想,在我人生中似此無意義扭動時刻,倒也不遑多讓。」

生命的軀殼便是如此殘酷,像夜裡航行的船隻,突然竟熄了信號燈似地,茫漠於未知中。

2

「嗯,生命中的許多憾恨,」我於是又給蔡桑回簡訊說,「就像壓在時間底層的一頁頁,黏著得撕不開的相簿吧。」

是嗎?至少,這個站在醫院的呼吸病房裡的分分秒秒,我是這樣想的……我很久沒有和粘老師有積極的互動了。這些年,頂多在聚餐的場合與他小敘一番。他病後,很少沾酒,就更別說乾杯了。這都更讓我想起昔時的歲月,我們曾朝夕相處,在他鹿港的家鄉,打了一場掀開台灣環保運動先聲的硬仗:鹿港反杜邦運動。

那年,我已識陳映真。(因為服兵役前,經由他的引介,在《夏潮》雜誌工作過兩年)但,仍然在服碩士班結業後的預官役。幸運的關係,抽到聯勤的上下班輕鬆役,而且,天下就有這麼巧的事,我的服役單位竟然便在台中父母的老家附近,騎腳踏車只需十分鐘路程。因此,我是可以下了班剝去少尉軍裝,穿著便服回家,晚上兼當英文家教的預官……雖然,我是在後來的臨近退伍前夕,終而知曉我早在入伍前,就因識陳映真與《夏潮》雜誌,而被視做黑名單上的(共匪)同路人。

在台中老家兼家教的服役日子。夜晚教完ABC,少時熟識的好友便會登門來訪。他們通常都會以來我那老家的小閣樓討論陳映真或魯迅為名,熱烈酒敘一番。那年,1984,陳映真在前一年剛寫了他的小說名作:〈山路〉。我們好奇地討論著小說主角蔡千惠最後說的:「如果大陸的革命墮落了,國坤大哥的赴死,和您的長久的囚錮,會不會終於成為比死、比半生囚禁更為殘酷的徒然……」通常,不由自主地感到振奮之後,還有很漫長的噤聲,在酒液下肚的微醺與恍然中……那是解嚴前夕,我們的不算年少卻輕狂;一心想丟掉寫詩的筆,縱身於社運改造的紅色天空下。當然,浪漫的文藝小資多於革命的智慧行動,是一定不可免的……

然而,就是這樣,閣樓裡來了兩位經常造訪的友人:盧思岳與范振國,他們因參與了校園裡反對校長專權的事件,被學校解聘,成了茫途中的高中教師。一個夜晚,他們從書包裡掏出了一小則剪報,裡頭寫的正是美國知名的國際化學製造公司:杜邦,準備要到鹿港彰濱工業區設廠的新聞。鹿港……工業區……化學藥廠……1980年中段,無論就當時民間社會力的興起,又或言論開始擴散的表面張力而言,都是相當敏感的話題……

就這樣,解嚴前夕的鹿港媽祖廟前,在地的鄉民,每每坐在廟前的蚵仔攤位上,議論紛紛「杜邦」是一個怎樣的化學製造公司;鄉民們又該如何採取抵制行動……這時,攤位的臨街一桌上,也就會經常出現幾位臉孔年輕,背著波希米亞式的學生書包,像是從都市裡專程前來關切事態發展的人。這些人,有些記著手中的筆記,有些胸前背著相機。仔細地聽著一位年紀稍長些許的長輩,挺著他大大的肚皮,興致有加地談著:鹿港家鄉的養殖業、已經發生汙染事態的台中火力發電廠,以及相關杜邦公司生產的二氧化鈦到底是怎樣的化學產品。這個說著話,喝著桌前啤酒的人,就是漸漸地在家鄉受到一些些討海人尊重並討論的粘錫麟。人稱他粘老師,總是風塵僕僕,奔走海濱或鄉野,挨家挨戶拜訪居民,尋求「反杜邦」的支持。

隔年的1985到86年之交,我終而在背負著軍中黑名單,不是怎麼受到脅迫卻經常有調查局人員(通常是大學同學)關切的情境下,從軍中退伍……那個在酒攤前記筆記的人是我;胸前經常掛著一只相機的就是蔡桑──蔡明德,我們接到《人間》雜誌總編陳映真的採訪差事,落腳在鹿港小鎮,在報導攝影與文字的磨練中,參與鹿港反杜邦運動。

近些時日,由於出版一書的關係,向蔡桑調了幾些昔時的現場照片。蔡桑每每在提及他拍的一張我在蚵田的鐵牛車上採訪的照片,又洋溢起他一貫爽朗的笑顏來。像是在說:「那美好的一仗,我們並肩打過。」是啊。鹿港反杜邦是戰後台灣環保運動的標竿性戰役。因為,它的本土與在地,建築在對於國際跨國資本的對抗中;它背後潛藏著左翼環保運動中,對於國際資本帝國的高度對抗與批判。是這樣,我們走進了反杜邦的國際視野中;也是這樣,一種另類全球化的在地視野,影響了我們這些人往後在文化創作與社會批判的實踐思考。

鹿港反杜邦寫下了台灣環保運動波瀾壯闊的一頁;掀起反對跨國汙染的重要篇章。7月初,鹿港。仲夏的一個夜晚,朋友們為他辦了一場音樂送別會。我想起了他殘喘於病床上的最後氣息;更想起公民社會想像下驅動的反核運動,如何在社會內部的階級弱勢中集結,並進而抵拒國際資本霸權的諸多問題……

粘老師,你好走。你的一生曾經站在家鄉的角落,反對國際資本的跨國汙染。你仍在這世界的前沿,我們風雨同行……●

網友回應