您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】神隱都蘭山

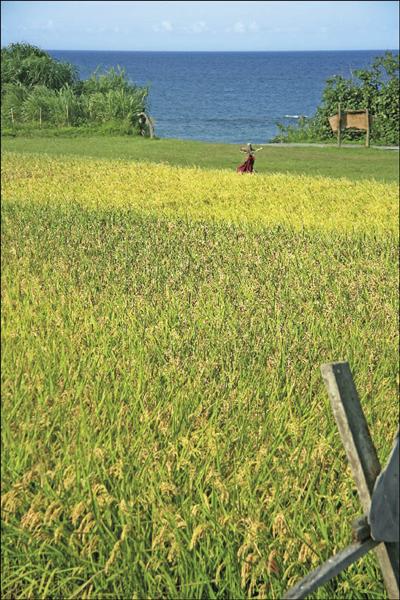

都蘭山一旁是遼闊的河谷地。

都蘭山一旁是遼闊的河谷地。

文.攝影◎吳懷晨

都蘭山籠罩在雲層下方。

都蘭山籠罩在雲層下方。

這兒的鳥兒都不動,蝴蝶停在花朵上是靜止的,蜘蛛自縛在自結的網上,連樹葉,都悄悄地凝凍在末梢枝上不晃動,大氣彷彿被抽至真空,僅有潺潺的溪水規律地提供著聲響。當我行著山道往上時,一切的物種都安靜地呼吸在牠們自己的時空。

遠望都蘭山。

遠望都蘭山。

往往,進入山的腹部,能親身貼近山的呼吸起伏,被濃密的森林包圍其中,而感受神祕與奇幻。山的核心該有著什麼呢?山又是否該有內心?在生態繁複的山壁上,在風吹樹梢的數秒鐘,在我的汗水與泥土地融合的那一瞬……

這裡是都蘭山頭,聖山。一切,都虔敬得宛如置放在博物館中,擁有各自的氣度。聖山上的一切都凝結著。

●

我曾經被都蘭山真真切切地震撼過。

由南進台東,唯一的道路是台九線四百四十一到四百七十五公里路段,俗稱的南迴公路。南迴蜿蜒曲折,顛簸通過,對身心肚腸都是嚴酷考驗。有一回,我終於駛離了南迴達仁段,頓時有了手腳得以舒展的快感。油門快踩,馬力一催,左轉後便是筆直的太平洋大武路段,時速飆上破百。正當我通體舒暢之時,我的右前方,海面上浮出一座大山,月光下威嚴地端坐在那。

擋風鏡後的我馬上震懾住,太平汪洋上浮現一座山巒,這簡直是不可思議之事。車速銳減,我目不轉睛。這情事中邏輯之不可思議,我神思讚歎,這美景,這大自然中不可思議的海上美景。

此山高峰處,被一抹白雲遮掩,月娘高懸其上。本以為那是綠島,綠島的確是在右前方的海面位置。但我真切明白那山形並非是島嶼風度。當我繼續前駛,過大武、大鳥等路段,有時拐進大竹溪的路橋,這座山一直都在。有時我視線被亞熱帶鬱熱的植物包圍遮蔽,但當我一準備進入豁然開朗的台九線太麻里路段時,下坡俯視的角度,這座山赫然又出現在我的正前方。

山,若即若離地等著我。

我明白了,這應該就是北方的某座大山吧。由方位看來,只能是屬於海岸山脈的一支。但,為何會如此突出海面而顯得祂居住在海中央呢?

後來,我恍然大悟了,無疑,祂就是都蘭山。正因為台灣形狀如番薯,下方消瘦而肚端胖,台灣北端的陸塊必然是比下方的陸塊緯度更加靠東。這就是為何人在大武,北望,而都蘭山看來必然在海上的緣故了。

漢人因其移民社會,因此在移居地台灣島上並無聖山的傳說或神話演繹。一直要到了台東,我這個白浪(原住民口中的漢人,閩南語的「歹人」),才認識了聖山這件事。

原住民有聖山,布農鄒族以玉山,泰雅賽夏以大霸尖山,排灣族的大母母山、大武山,而台東平原的卑南族與阿美族則以都蘭山為其聖山。

都蘭山,標高一千一百九十公尺,想見是所有原住民諸聖山中最矮小的。但這座東海岸的大山,直接從海平面拔起一千餘公尺,對比周遭情勢之下,顯得尊崇。由海上方向看來,無疑要將頭完全上仰,才能望見這座雲海之中的蔚然仙山。

相傳,都蘭山有一條神祕的中界線,線以上是百步蛇盤據的神祕之地,線以下才是常人可流連盤桓的處所。都蘭山雖然是阿美族人的聖山;但半山腰布滿了到處可見的黑色巨石及深埋在地底下的石棺,三、四千年前巨石文明的遺跡在此還隨處可見。究竟這些古文明的遺跡是什麼?意義何在?對於現代族人都仍是謎團。

這是座神隱之山吧。諸神在此居住已久。都蘭山頂終年少有不雲霧繚繞的時候,無論天晴或雨季,山頭總有那麼天邊一朵雲在那兒。想是,是諸神用以隱藏自己所在的簾幕。

當我在都蘭灣衝浪時,就常大字形仰躺在海中間,仰視著都蘭山。神奇的自疑,我怎麼會遊玩嬉耍在諸神的住所下呢?如奧林匹亞山上一樣的諸神啊,你們是如何看待我輩這般胡鬧衝浪的子民?有時候,我真希望能化身為東海岸常現身的大冠鷲,擁有三百度大廣角視野,須臾戴上魚眼鏡頭,能同時將山與海全部收納在視線之內。當大冠鷲由都蘭山上起飛,俯衝,復又盤旋在山與海的交界時,是否,便是諸神搜巡訪視的時刻又到了?

其實,在台東平原的任何一角,只要不被三層樓以上的建物遮蔽,找到北方位置,都蘭山就等在那裡。

無處不在的祂。

在都蘭山的背海面也是一樣。若行走縱谷線北上,至初鹿的位置,或更北一點鹿野的方位,都仍是離不開都蘭山。東部的最長河卑南溪,源起中央山脈,流經池上、關山、鹿野、台東市。若從河口上溯,則要一直北上到池上處,才能擺脫都蘭山脈的注視。即使背對著祂,雄渾的都蘭山也隱然感悟著你,惦記著你。

又有一次,我由一九七縣道上山,此處一路爬行到富源路段。回頭,右邊隔著卑南溪便是遼闊的台東平原,左邊可見全貌的都蘭灣;若是直行,便是不斷往都蘭山的山腰處前去。在山稜線上高低起伏的視野中,都蘭山的遠貌、正面、側面的輪廓不斷轉換著,一旁是遼闊的河谷地,一旁是太平洋蔚藍的海灣,最終,我進到祂背腹部裡去。

又有一回,我驅車上了金針山。金針山在台東市南端,由太麻里蜿蜒而上仍要一、二十公里的路程。回程路上,幾乎已要到山腳了,在一處轉彎坡段,眼見一個豁然開闊的景致停了下來。右邊,是南太麻里溪奔騰而出,遠一些的左邊,是細緻一些的北太麻里溪蜿蜒流去。而正前方,滿滿的太平洋。我正為這眼前兩百七十度的美景讚賞時,猛一轉頭,遠方的左手邊一座山峰將我的心神喚去。

都蘭山,祂正籠罩在一朵雲層下方。從我的角度望去,我正站在和都蘭山頂一樣的海拔高度。我看見祂下方的海,我看見完整的祂,我看見祂上方的雲海;我更看見更上方,由天際打下來的陽光。完整的風景,我彷彿取得了神一般的視角,從宇宙的另一端,目睹聖山的全貌。

我啞口無言地望著這一切。張手,就把都蘭山捧在手心。

都蘭山是無所不在的。

我終於知道祂之為聖山的原因,正因為祂無處不在,也就如神一般永遠在那上方俯視著世人,關懷著你。

●

我曾夜裡去爬都蘭山。

當我行走在山中。人既在山裡面,山亦在人的裡面,我的體會悸動,我滴下的汗水之中。

山谷的黑夜裡,樹依然搖曳。群星閃爍著它們的死亡,它們億萬年前的生命。人,在星空下活著。生年不過百的我,此刻與群星億萬年前的生命照會著。人的存有與死亡相遭逢……宇宙億萬年死去的向人開顯著,有與無,存有與純無的接續。

當我望向群山,黑夜中,我知道群山依然活著,並非察覺山的心跳。闇夜中,山的雙眸緊閉。如不動的馬博拉斯山、大母母山、肯都爾山、都蘭山的峰巒構圖,以其沉穩不移之如如不動,告訴我巨麾的存在。

在星、樹、山的環抱中,我是唯一擁有思想的存有。然而,我卻是這裡面生命最短暫者。山的生命神聖,生命不該只是生理現象的存在。我堅信,山中那一棵樹在夜風中搖曳之真!我堅信群星百億年來自我燃燒的憂鬱之美!我堅信群山如此平和地俯視我,見我在祂之中生息之善!

我所珍愛的一切,無非都是生年遠遠大於人類之存有。都蘭山腳下,洶湧著最壯闊無比的太平洋!我想到了艾略特(T.S.Eliot,1888-1965)的〈海的女神〉(The Dry Salvages IV,楊牧譯):女神,你廟堂高踞海岬之神,/請為船上的水夫祈禱,/為那些長久和魚類周旋的人,/為那些關懷任何適宜的航向以及那些實際從事一切的人。//天上的聖母。/並且再為昔日船上的人祈禱:/他們的旅程終止於沙,於海之唇,/於黑暗的喉嚨,如今不忍拒絕他們,/或在別處不可知,甚至大洋之鐘那永恆的奉告也無從企及的地方。

半山腰望出,深夜的海上仍有人類的勞動,與海中精怪搏鬥著。黑暗中無聲追緝著。生命之間的存活與殘殺,夜復一夜。夜色中,宇宙萬物之運行是如此無邊,無可奉告般靜默。我想到尼采的句子:世界如此深邃,深邃到遠非白晝所能解讀……

於是我終於爬上了一千一百九十公尺的高度。我來到了山的頂峰,都蘭聖山智慧的額。山有多高呢?我又有多高呢?爬上山峰的我,增加了自身的高度嗎?我想,山的高度與內核只能抽象地存在在我的意識當中吧。山既在那裡,山也不在那裡。山,因其高聳,須舉頭仰之;山,因其深邃,須登門遁入……黑夜中卓爾之大山,讓人心情平靜,同時讓人心生莊嚴法相。

我想像都蘭山中的心臟。歷來,有無數的尋寶家來都蘭山群尋找藍寶石脈礦。我想像祂有一顆聖心般的藍寶心臟,永遠為東海岸大地跳動著。滿山遍野的樹群,都化做都蘭聖山的毛皮髮膚,而當風一吹過來的時候,山的每一分存有,都在世界之風的愛撫之下,搖蕩,擺動,飛舞著。●

網友回應