您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【家庭親子】〈台灣人在世界角落〉放下美國夢 獻身緬甸佤邦

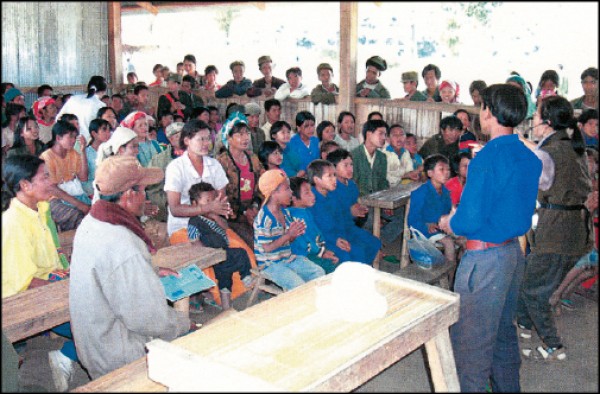

學校教室除提供孩子上課,也成為村民的聚會場所。

學校教室除提供孩子上課,也成為村民的聚會場所。

文/世界微光 照片提供/吳慧淑

雨季想在山中的「高速公路」行進,司機還必須會搭橋修路。

雨季想在山中的「高速公路」行進,司機還必須會搭橋修路。

「當時,聽說他們要長駐緬甸的佤邦山區,我很驚訝,因我親眼見過佤邦的危險。」1991年曾跟著醫療團進入佤邦的李台回憶:「當地夥伴告訴我們,這是佤邦山區第一次願意讓外人進入,山區道路險峻,也是瘧疾疫區;因戰亂暫歇,不可帶任何身分證件,要以當地人身分入山;少照相,尤其不可拍攝重要人物;早上如廁要出門,還需帶根棍子,否則豬隻搶吃排泄物,會把人撞下山……」

楊一哲在山上另外自建了3間小學,共有1000名學生,特別注重學生的中文書寫和英語會話能力。

楊一哲在山上另外自建了3間小學,共有1000名學生,特別注重學生的中文書寫和英語會話能力。

李台口中的「他們」,是生於台灣的夫婦楊一哲和吳慧淑,兩人在美國結婚,於1995年共赴佤邦,為當地獻上餘生。

2014年,楊一哲在佤邦山上中風,無法接受適當治療,從此一眼失明、一耳失聰,雙腳還不時麻痛。

2014年,楊一哲在佤邦山上中風,無法接受適當治療,從此一眼失明、一耳失聰,雙腳還不時麻痛。

〈地處中緬〉佤邦自治區 被遺忘的山中民族

楊一哲和吳慧淑夫妻服務佤邦山區長達21年。

楊一哲和吳慧淑夫妻服務佤邦山區長達21年。

緬甸的佤邦自治區,位於中緬邊境的阿佤山區,「佤」與「阿佤」,意思都是「住在山上的人」。這裡曾是緬甸共產黨的地盤,戰亂頻仍,1989年,當地軍隊終於脫離緬共,組成緬甸最大的地方武裝組織「佤邦聯合軍」,並成為一個獨立自治區,總面積約為台灣的四分之三,人口約56萬人,七成為佤族,其次是拉祜族和撣族,沒有自己的文字,九成百姓是文盲,甚至有許多孩子沒有姓名和年齡。

1998年和山上居民的合照。

1998年和山上居民的合照。

其實,佤人長期與漢人雜居或通婚,約有四分之一人民都會說雲南話,少數受過教育的人也都是受中文教育,為了提高人民知識水準和對外溝通,佤邦領導人訂定中文為官方語言,通用人民幣。

佤邦世代以種植罌粟維生,1996年甚至被稱為世界最大的毒品之源,但他們也很希望能改種其他經濟農作物,不想再因生計為世人唾棄,於是,他們找上同樣來自台灣、當時已待在泰北近20年的王季雄夫婦,去佤邦興辦學校——以此為契機,楊一哲夫婦初來乍到,便接下這間學校,並於2000年交由佤邦政府接管,如今已有1500位學生。

〈踏上改變旅程〉追求美國夢 卻轉了大彎

楊一哲不是一開始就想去佤邦的。他出生於富裕家庭,四代都是基督徒,但他從小叛逆,深覺自己不適合台灣處處受限的環境。父親希望他從醫,他卻對機械和電機有興趣,大專修讀建築,27歲那年,便去了美國。

出國時,個性好強的他,決定只靠自己活下去。結果,買完機票後,身上只剩400美元,又掉了200美元,剛好有位朋友介紹他去波士頓,便分期付款買了一部二手車。所以,當楊一哲抵達波士頓,身上僅剩50美元,還欠了800美元的債。

到了波士頓,才知道該份工作已被人捷足先登,自此紈絝子弟淪為流浪漢,車子就是臥房、麥當勞就是廁所、哈佛學生宿舍就是浴室。他到中國餐館打工,卻領著低於最低時薪的薪水,受盡同事欺凌。後來,終於在黑人貧民區找到最便宜的房子,沒水沒電,只能燒報紙取暖,不禁心灰意冷。在走投無路之下,無意間,在身下的舊報紙看見一家電子公司徵求裝配工人的廣告,隔天便應徵了工作,生活才勉強上軌道。

一天,公司因產品設計出問題面臨危機,深諳機械的楊一哲無心插柳更改了設計圖,竟幫助老闆度過難關,自此薪水和職位三級跳,短短3個月內,由基層工人升到技師,最後擔任首席工程師。

結婚後,他開了加油站和修車廠,以美國社會標準來說,雖不算富翁,卻有錢有閒有遊艇,還有一間小木屋別墅,甚至開始規劃退休後的舒適生活。然而,幾趟旅程,卻改變了楊一哲這得來不易的優渥大夢。

〈21年奉獻於此〉佤人痛苦臉龐 改變夫婦一生

1986年,楊一哲跟著教會去了兩趟泰北,聽聞緬甸佤邦的困境與需要,數年後又帶著妻子吳慧淑前往佤邦,確定未來是否要長駐此地。「那時是氣候最糟、蚊蟲最多的季節,我們和學生一起吃飯,但所謂的『白飯』,沒有一粒米是完整的,全是別人不要的碎渣,還有白色石頭,第一頓飯就挑出了11隻小甲蟲,還有一股蟑螂糞便的味道。」然而,這樣的伙食已遠超過一般人家的水準,對孩子而言簡直是天堂。

當時楊一哲心中十分不平,「世上所有的靈魂,在上帝面前價值都是一樣的,但為什麼生存環境可以如此天差地遠呢?」楊一哲夫婦決定賣掉家產、留在佤邦。

這一留,就是21年。楊一哲在山上另外自建了3間小學,共有1000名學生,特別注重學生的中文書寫和英語會話能力。他自己裝修水電、蓋房子、鋪路,供應學生的衣食;吳慧淑則打理學校內外事務,和村民交誼往來。

當時學校處於動亂地區,大環境的政治局勢十分不穩定,他曾為了採購學校物資,在滿布地雷的山間行走,甚至看過前方車輛被炸毀;被扣留入監、打到吐血;因山路崎嶇,發生數次車禍;得過瘧疾,且一生帶著病原蟲,隨時會發作。

2003年開始,當地建設灌溉水溝,貧地成了水田,一年兩穫,衛生與營養條件均獲改善,村民的生活漸趨充足。2014年,楊一哲中風,因在山上無法治療,導致單眼失明、單耳失聰,雙腳還不時麻痛;深感自己漸上年紀,他栽培當地夥伴成為接班人,自己則常返美分享佤邦的消息。2016年七月,他在一間教會分享、結束主日禮拜後,在停車場昏倒,送醫不治,享年68歲。

從叛逆的醫生之子、追求美國夢的氣盛青年,到為佤邦出死入生的老牧師,這個直到最後一刻仍然心繫佤邦的台灣男人,用一生證明了一份奇妙的愛,留下一個世界角落的動人故事。

網友回應