您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】他在規那45年

文‧攝影◎愛亞 圖◎吳孟芸

台東農場輔導員趙建國先生駛車載我到海端鄉拜訪吳綱隆先生。

「海端」是布農族語haitotowan簡化而來,意思是三面被山圍繞一面敞開的虎地形。是典型的高山深谷鄉,有87%是布農族。民國61年南橫公路完成海端才與外界接觸。

我們到了海端鄉的規那,和吳綱隆先生的交談由規那開始。

「規那是一種樹,一年可以剝一次皮,聽說日治時代這邊種了不少,皮曬乾了運到日本可以做藥。」吳綱隆說。

「規那」沒聽過呢,查了辭典才知竟是「金雞納」!「金雞納霜quinquina」、「奎寧quinine」,日本語翻譯成「規那」了!一路走,血淚時光1926年日本進軍南洋,為防南洋極普遍的瘧疾,早早便在氣候適宜的台東種植金雞納樹,因此取名「規那」的地方或許是最早栽下「規那樹」的地方。

「現在附近只剩一棵規那樹了。」吳綱隆說。他現在種水蜜桃,「是12月開花、3月摘果的那一種。」原來不是所有的水蜜桃都在7、8月上市呵!「老家是種田的,也種鴉片,也積海鹽。」讓我吃一驚的話,吳綱隆自己也笑了,「以前的年頭嘛!」生於民國12年7月20日的吳綱隆,民國28年,16歲時離開廣東廉江的家。

「那時三哥結婚但又被徵兵,家人商量由我頂三哥名字去當兵,三哥留家裡種田養家。

」那時候許多貼心的男孩便這樣替父或代兄從軍,從此離家離父離母,數十年後髮鬚盡白才得以回家,或終究沒有回得成家,再也沒能見到最親的家與家人。

16歲入69師,吳綱隆一路當兵吃軍糧,20歲時駐防廣州,常防護、押解火車到深圳、香港,因此有時一早去香港,玩一天,晚上回廣州,這廣東年輕仔因通語言而玩得不亦樂乎。37年底共軍兵至廣東,吳綱隆所屬軍隊退到廣西,一周時間整編,他被編到63師,39年乘船到海南島,「當時陳濟堂是海南行政長官。」他記得清清楚楚呢!有一天接到命令,晚上潮漲時上船到台灣。大夥蚊帳放好,要睡覺了,忽然,海上響起密集的槍砲聲,共軍追到海上,雙方打起來了!立時拔營,全軍步行,由虎城出發,除了吃飯真是一點也不能休息,揹著背包揹著米條袋揹著一切私有的東西,以及生命一般的槍!身上還纏著重重的子彈帶──每個人都乏累疲倦。

走啊,走啊,一天過去,一夜過去,一夜過去,一天過去,軍隊走著,士兵累著,鞋子穿不住了,有人將鞋搭到肩上,有人乾脆將鞋子甩了!反正也爛到不能再穿。繼續走,又是一夜,又是一天,心中擔驚,怕共軍在後追了來,底下,赤著的腳受不了了!破皮、流血,到最後肉裂肉爛,醫務兵隊伍裡奔忙著,沒有藥了,只用紗布繃帶纏著,沒有紗布繃帶了,就用綁腿吧!大夥各自包紮纏裹著各自的傷腳,繼續走,繼續走,一天,一夜,一夜,一天,走啊,走啊,整個隊伍拖拖拖──拉拉拉──速度慢慢慢極了,要走到哪裡呢?哪裡才是終點呢?還得走,還得走──腳怎麼辦啊!綁腿和腳已經血肉模糊黏纏在一起了,而,還得走,還得走──七天,七夜,終於,七天七夜過去,軍隊由虎城步行到五指山,地圖上短短的一小截路,他們,這些軍士走出一輩子忘不掉的血汗記憶。

他們一共是多少人呢?「其實沒有多少人。」吳綱隆說。

他們是一個連,一個連一百多人,但在當時的亂世有所謂「吃空缺」的情形,即是:報了一百多人的名字,張甲乙林大砲王德柱李東方──反正報一百多人的名字湊成一個連,領一百多人的餉、糧、副食及一切補給,他們這一連實際只有六十人,其他幾乎一半人的「空缺」當然是「上面」吃掉!這種所謂「吃空缺」的弊端一直到台灣都還持續著,直到動用軍法真正嚴厲懲治之後才告終止。

吃空缺的連長在撤軍時自己也逃掉了,排長也跑了,剩下軍隊中最大的「官」便是吳綱隆這位副連長,副連長在初撤退時便說了:「連長都跑了,你們要走的就走吧!」可是一來無處可去,二來覺得到台灣也是一條路,就這樣,吳綱隆副連長將六十人的生命拯救了,而走到海南島的五指山,等到了軍部派的車把他們載到榆林港,副連長見大夥又餓又累又傷,叫伙夫去買了牛肉,買了當地的地瓜酒,炒牛肉配地瓜酒,大夥抱著槍全好睡了一頓。醒來,全部的軍隊都走了,只剩他們六十人!來到台灣,開始新生活當然,他們最後還是到了台灣,但近六十年後,84歲的吳綱隆想到當年27歲的自己,仍然說:「好感慨啊!好感慨啊!」好記性的吳綱隆娓娓說又靜靜想,忽然補了一句:「還好那時黃杰在富國島。」他的意思換做不好的將領,會不會因為他們只有六十人而放棄他們?到台灣,他在嘉義戰鬥團待了兩年,戰鬥團五團在大陳島,十團則在台灣,這兩團是只有官沒有兵的特殊團。

後來調到高雄,在旗津借住民居,日日相處中那民居的媽媽看中了身高有180公分的吳綱隆,一反當時本省人不把女兒嫁給外省人和阿兵哥的習慣,把女兒許配給他,女孩的哥哥也中意他,這婚姻便成了,新娘小他四歲。「一切都是緣分!」他講。

在娘家住了一陣,以前在嘉義「軍愛民」曾率手下幫一位老師家割稻子,這老師將家中餘屋整理好免費借吳綱隆夫婦住,他們便又住到嘉義去了。

然後在金門他還駐了四年。

退役後在高雄工廠做領班,聽說輔導會台東農場可以分地給場員種,便決定帶著家安頓下來。申請後20天就批下來了,當時規定身上有700元現金就可以駐入農場,700元是「證明你自己有點基本能力」,並不需繳交,吳綱隆便帶著700元,帶著太太和一隻公雞一隻母雞,到了台東農場關山自力墾區。那年是民國55年。

在農場裡先自己蓋木頭房,房的鐵皮屋頂還是借錢完成的。

農耕第一步,先墾地。割草、燒草、挖草頭。沒有錢,想法子用一人一天30元代價請當時叫「山胞」的原住民做這些工,另外日日都得備酒,但不整出地來就無法種東西,無法有收入。

終於種東西了,先種玉米,一塌糊塗!後來種泡桐。

泡桐是台灣特有種,被稱為「台灣綠色黃金」,一般人把桐樹都視為相同,其實常出現在古詩詞中的梧桐(法國梧桐、中國梧桐)是梧桐科,開五月雪桐花的是油桐,又叫千年桐,屬大戟科,而泡桐屬玄參科,可不同了!油桐的籽可搾油,泡桐的樹可做木屐、保險箱襯板及樂器,在民國60年泡桐銷日本價錢好到每立方公尺2萬元!台灣曾有2萬公頃面積種泡桐,但1980年代,一種傳染性簇葉病將泡桐殺死,泡桐種植完全沒落。

雖然泡桐得好幾年才能收成,可真是讓吳綱隆賺到了錢,他用一分地種生薑,七分地種泡桐,竟然賺了十幾萬新台幣!那時候在鄉下可以買好多棟房子哩!泡桐不行了,吳綱隆改種桑養蠶。

民國42年,台灣省農林廳曾設花東蠶業推廣中心推廣種桑養蠶,民國62年又設了台東蠶業生產專區,吳綱隆種桑樹,加上滿山野桑,夠他一萬多隻蠶「生活」,蠶結繭後賣給民間公司,他們拿去織布,那幾年台灣經濟狀況較好的城區曾流行過用蠶絲製品的。

但也不是「日子都那麼好過」,住得好好的,颱風把房子吹走了,便向原房址較高處建了現在住的房。生了一男五女,家的負擔相當重,而且,「人會生病」!生病或急難時輔導會幫忙嗎?「我們是自力墾區自謀生活,真的有事場部會幫忙,不過要先自力,自己先出力。」吳綱隆說。

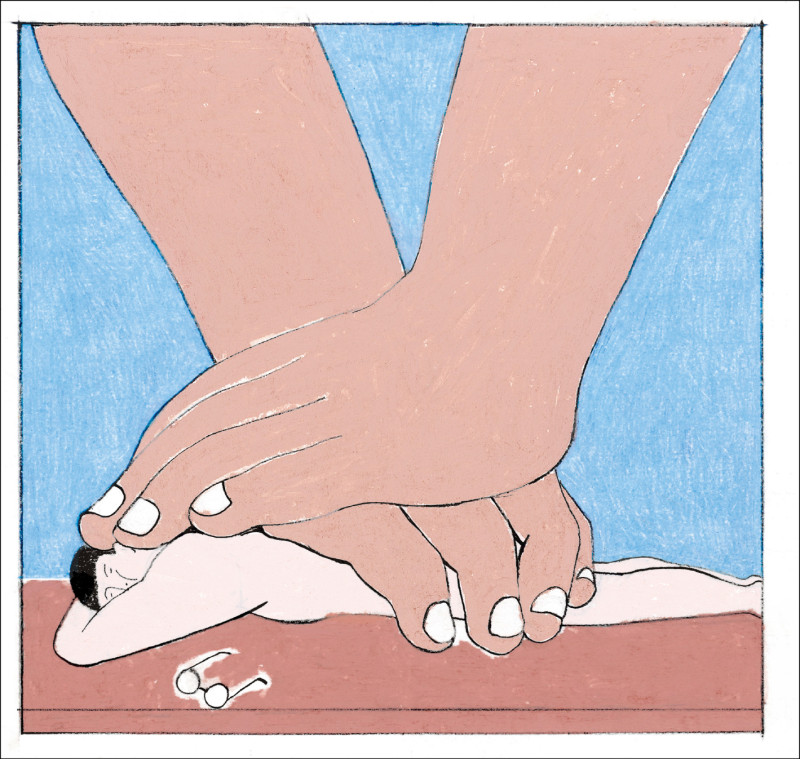

苦日子裡曾經有一年吳太太盲腸開刀,住進花蓮鳳林榮民醫院,出院時根本繳不出錢,醫院裡一個「官」便說不准出院,教他回去想辦法。去哪裡想辦法?農場場員和鄰居的經濟狀況都和他們差不多,唯一可以試試看碰碰運氣的是場長。

吳綱隆找到當時的場長周羽將軍,周場長在一張報紙的白邊上寫了幾個字,然後撕下一條,教吳綱隆拿了這小小的報紙條回醫院去找紙上寫的那個名字的人幫忙,結果那名字竟然就是那個「官」!以前盲腸手術很麻煩,花了不少錢,官說能免的就替你免掉,不能免的就先欠著。太太出院了,欠了三千元,黨部又給了六百塊現金,要他先不要還欠的,先給太太買營養品,吳綱隆說時眼睛都溫暖起來了。

那三千元呢?吳綱隆說兩三年後日子還是不好,仍還不出,錢,醫院主動給一筆勾銷了!輔導會還是幫上忙了。

吳綱隆自己也做過三次大手術;胃潰瘍加腸子破洞,切掉爛腸部分再縫連起來。

腰骨長骨刺壓迫神經,拿掉三截骨椎裝入三截塑鋼骨椎,他笑說:「一截一萬塊呢!」最嚴重的是11年前得了肺癌,榮民醫院給治癒了,海端規那山上空氣好,他決定住在山上養病,「住這裡才把命保住。」在高雄欣欣公司做駕駛的兒子和嫁到外地的女兒都希望和他一起住,照顧他,吳綱隆說:「那邊沒有這個空氣!」吳綱隆一人住,他的家窗明几淨,地板擦得反光!「自己拖地呵!」也自己洗衣煮飯,「年紀大了不動就要廢掉了!」吳綱隆又指著牆上寫得極好的書法〈般若波羅蜜多心經〉,一邊笑咪咪地告訴我:「兒子寫的。」一邊又欣喜地說:「今年4月輔導會給辦了就養,以後,什麼問題都沒有了!」雖然老了背有微駝,吳綱隆仍是極高的個子,與這高個子老伯道別時順口問他:「住山上,下山時有公車嗎?還方便嗎?」吳綱隆答:「我自己開車。」自己駕駛汽車呢!84歲的老當益壯!他的晚年一定會和海端規那的好山好樹好空氣一樣,充滿了讓人喜歡的平寧祥和呵。

網友回應