您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】吉蘭丹/人

◎辛金順

1990年,當回教黨結合叛離巫統的皇族子弟東姑拉惹里,並與之新組的46精神黨,重新奪回吉蘭丹的政權後,吉蘭丹州裡的鐘擺搖動得就更加緩慢了。回教建國藍圖和神權治國計畫的龐大陰影,如夜裡蝙蝠張開翅膀低低掠向許多華族不安和恐慌的心裡去。至於傳言中的許多政策和律法,則幽靈般在空氣中遊蕩、密謀,留下了幢幢可見與不可見的蹤影,以致於令一些外商猶豫,甚至卻步。許多青少年也開始出走,從哥市、白沙鎮、道北、丹那美拉、馬樟、蘭道班讓、話望生、瓜拉吉賴、萬捷和日里縣,走向外州,甚至遠出國門。他們把自己的生活史寫在廣漠的異鄉之地,或求學、或成家、或立業,都遠離了曾經為他們童年遮陽擋雨的故鄉那棵大樹。然而,每年的節日,他們卻像一群群候鳥,總會從數百里外的異鄉,乘著飛機、開著車子、坐著長途巴士回來,並將哥市的幾條大街,塞得水洩不通。一旦節日過去了,他們又像候鳥般遠離,留下故鄉空曠的道路,讓閒散的日子悠盪悠盪地走過。

被時間偷換的場景

我常常走過那些可以讓人悠盪悠盪閒逛的街道。每次寒暑假回去時,常習慣地在吃完晚飯後,繞著鎮上的道路散步,一路彳亍而行,卻再也遇不到當年躲在暗處喊我Cino Topek的小朋友們了。或許,他們也是成了候鳥中的幾隻,正棲居於外州某座城市高樓如林的大樹上吧?從歲月枝枝葉葉的疏影中,我轉頭回望,依稀彷彿,還可以看到遠處他們瘦小的身影,正悄悄地不斷往後退去,一步一步退到暗夜深處裡,然後,從此完全消失不見了(喔!我忘了,某年回去,我還是曾在路上遇到其中的一個,他駕著豪華車子,忽地停在我的身旁,並下車互換彼此的訊息,以及閒聊別後的情事。然後他告訴我,他正計畫著到中國去交流經商。他說中國好啊,文化悠古,商機無限。他也正考慮讓他最小的孩子進入華小求學,因為多懂一種語言,多一條出路。而小時候他老是喊我支那豬玀,叫我滾回中國的老家去的,以致於我的記憶時時欺瞞自己,偷偷地把這一段情節刪除出去)。

●

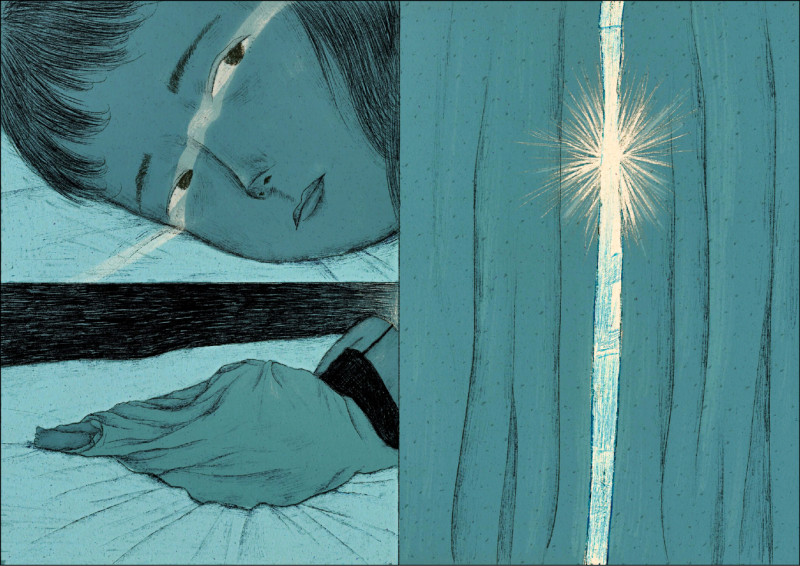

走過去,小鎮的街景依舊,一些板屋已被拆除,並改建成了一排排的商店。一排排的馬來招牌,在街燈昏黃的照耀裡,正述說著在八個五年經濟計畫影響下,小鎮經濟變遷史的故事。再走過去,我小學時的同學,也躲在逐漸老去的歲月裡消失不見了。他們以前居住的家或商宅,在年月侵蝕中變得更加老舊。從寧靜幽暗的夜色裡,遠遠看去,竟感到有些傾頹。那些屋子內,或許早已換了主人,也或許是另一代在屋裡繼續繁衍著。從門縫或窗帘後透出來的幽幽燈光,我無從辨知屋裡的種種人生畫影,只悵然地感到,一切都宛若孩提時玩著大風吹的遊戲,大家都被時間的大風,從四面八方的巷弄吹走,從此,化成了空氣,彼此相互忘記。

而我還是習慣散步地經過他們的家門前,一如從前從前,走過他們家門前一樣,走過:昆仔的家,隔了條街轉彎是珠霞的家,鄰接的是國康的家,斜對面是偉明的家、走下去是田泉和金燕的家,再直走下去拐了個大彎是清祥的家……暗夜裡從身後傳來的跫音,彷彿是從童年跟來,一直地往下走去,一直走去,沒有盡頭。

然而許多時候,我還是非常喜歡以這樣的心情,在寧謐空曠的小鎮夜裡散步。偶爾在路上遇到一些熟人,大家佇足傾談片刻,感歎著小鎮人事的變異、保守、沒落和黯淡;似乎從時間的歷史廢墟裡,再也看不到小鎮的輝煌了。巴剎角落,不知誰家開始空起了房樓,招引著燕子在樓閣上築巢,吱吱嘰嘰的鳴聲,在暗涼的空中迴繞,久久不散。

不遠處,回教堂的尖塔高高的,抬頭,就可以看到一顆星在高高的尖塔上,熒熒閃亮。而天空恆永是吉蘭丹的天空,一代代的人在此走過,老去、死亡。生活裡則永遠有晨禱聲從黎明前的夢裡響起,清亮如雞啼,然後隨著露水在夢的邊緣滴落,一聲、兩聲、三聲……然後天亮了,日子挨著日子,排著隊又繼續向前跨去。

●

最近一次回去,終於見到了Abe,兒女成群,也開始看到歲月在他眼角爆開細細的魚尾紋路,像鬥魚的尾屏,網住了鬢際些許的滄桑。而浪遊在外多年,他終於舉家回來,把根重新紮實在自己的祖地。或者就誠如他所說的,他並未曾真正離開過,只是從外面兜了一圈回來而已,因為,根永遠都在這裡,從來不曾離開。我看著他用鋤頭鋤去了屋旁蔓生的野草,聚成一堆,然後點起火柴燒著,茫茫煙霧在風裡四處瀰漫,令人恍惚看不清眼前的一切,只見西陽夕照,斜斜的樹影拉到腳前,凌亂破碎。曼蘇與蘇哈也有了各自的家庭,大家都變胖變老,為著下一代的教育和前途擔心;而夜裡墊在枕頭上的,更是油價物價節節升高的煩惱,故日常生活裡早就已不再有夢,也不再有詩和有哲學了。

我們仍在吉蘭丹土話裡相遇、交談、握手,然後別離。歲月煢煢,在異鄉的日子,偶爾我會想起他們,記憶裡就會剪出了淡淡的畫像,拼圖一樣把過去的故事攏起、散開,復又隱匿於更深一層的記憶裡。或許,有時候的懷念,是一種對過去悼亡的方式,但也似乎只有循著這種方式,我才能在流離的歲月中,找到不斷走失在時間裡的自己。

而吉蘭丹的一些市鎮、景象、食物、人情,在這幾年來不時隱入我的詩句,成了我生命中的某段象徵和隱喻;如班雅明早期所企圖重新建立的回憶經驗一樣,從歷史的廢墟裡去挖掘生命的戲劇,然後從回想中找到現實存有的依據和啟迪。因此,我常常在詩裡探溯回去,在文字與文字,意象與意象之間,尋找一條路,歸鄉;之後從鄉土再起步,以期繼續走向外面更寬廣的世界。

載滿鄉愁的召喚

曾經有一次,我從台北飛往吉隆坡,又連夜從機場坐長途巴士轉回丹州,巴士提早兩個小時抵達哥市。凌晨五點,因不忍騷動家人睡夢來接,故疲憊地靜坐於車站燈火幽黯處,看著眼前的古巴剎隱入暗夜裡,溝渠有鼠巡遊,穿過後巷,在城市的的底層墾拓著大夢。右側卻是一排老舊的商屋,從五○年代殘存至今,暗裡仍可看出歷史的斑跡,在木刻剝漆的樓閣間隨著過往的風雨漫延。街角的泰安咖啡店裡,一盞燈剛剛甦醒,招徠著旅客駐足停留。有人點起了菸,安靜地抽著,菸味在清涼的空氣裡散開,並漸漸點亮了疲困的眼神。我的思緒倏然拉向了遙遠的過去,想著,盤踞於歷史殘垣上,看繁華落為衰頹的,又是誰的眼睛呢?

我嘗試以詩擺渡一個吉蘭丹城市的興衰,讓河岸的潮聲化為修辭,通引向所有早已被遺棄的故事。像十五年前我訪問一個地方耆老,企圖從他的口述裡,探勘女王仄西蒂的軼事和龍友諾斯王朝建立的過程,以及華族如何在此闢地墾荒殖城的故事。唯傳說不斷衍異,幻變、流轉,最後結束時,他以濃濃的吉蘭丹土話說:「可惜下一代對自己過往的歷史完全空白。」那時,我才深深地了解到,所有對歷史的召喚,不是為了悼亡,而是為了悼忘。

我靜靜的坐在車站裡,等到天光微明時,卻已在心裡構成了一首詩。一首粗淺的詩能夠對歷史述說些什麼呢?語句輕得找不到自己的重量,至多也只不過是為了滿足個人生命的鄉愁而已。因而,我在離開車站時幾乎也跟著把它完全遺忘。

直到我重遇Abe,才意識到歷史與土地的隱喻,早已化為吉蘭丹人的身體,流動於土話之中,或根植於自己的祖地。那鋤頭與兒女在門前嬉戲的意象,正也述說了歷史的絲絲血脈與存在的關係。也在最近的回去,我終於看到了童年時,那常在空曠稻田上翱翔的月亮風箏(wau bulan),在吉蘭丹的天空下,競逐迎向大風,嗡嗡嗡的弦音,從高遠處幽渺傳來,幽渺的,如耳際吹過的夢語。我呆站在那裡,突然心裡卻響起了我在車站構思,那首近乎遺忘的、粗淺的詩:

網友回應