您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊.第十八屆林榮三文學獎.散文獎首獎】 陳柏煜/結冰、解渴、排水、沖洗

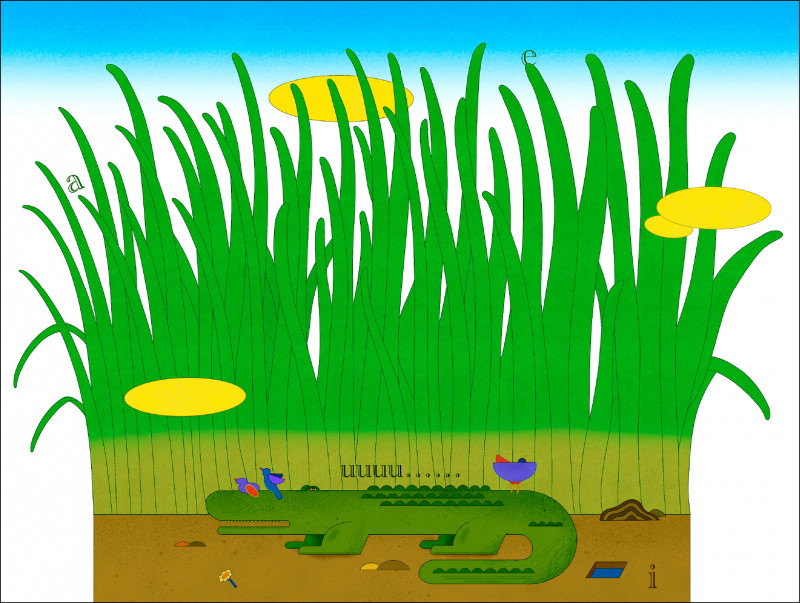

圖◎川貝母

圖◎川貝母

◎陳柏煜

◎陳柏煜

【編輯室報告】

本屆散文獎共收到四百三十一件來稿,由言叔夏、陳允元;黃信恩、劉梓潔;神小風、楊富閔等六位委員分三組進行初審,選出四十一篇作品進入複審。由王盛弘、張惠菁、黃麗群等三位複審委員,選出十五篇作品進入決審。五位決審委員石曉楓、李志薔、林黛嫚、陳義芝、鍾怡雯,選出得獎作品。今日刊出首獎作。

會議紀錄請見林榮三文化公益基金會網站:www.lrsf.org.tw。以及,art.ltn.com.tw/article/breakingnews/4116750。

★★★

作者簡介:

陳柏煜,1993年生於台北。政大英文系畢業。木樓合唱團、木色歌手成員。曾獲林榮三新詩獎、雲門「流浪者計畫」。著有散文與評論、訪談文集《科學家》,詩集《陳柏煜詩集mini me》,散文集《弄泡泡的人》。譯作《夏季雪》。

.

得獎感言:

謝謝梓評與翊航的閱讀與回饋,總為我帶來全新的能量與啟發。

謝謝評審的肯定。

謝謝建和部落的族人,特別是Sukudi洪艷玉、Cokim洪渟嵐兩位老師,教導我深刻的生活知識與美麗的卑南語。

.

◎陳柏煜 圖◎川貝母

1

卑南語有四個母音:a、e(讀音婀)i、u。像四種鳥在子音的枯枝草莖中任意下蛋。也像白麻糬滾上糖芝麻花生粉彼此不沾黏在一起。第一週的功課:找出各母音出現在字首、字中、字尾的例子。比如,apuy、vulay、maca。(火、漂亮、眼睛。)比如,udung、puran、cau。(嘴巴、檳榔、人。)那金色眼斑在毛毛蟲身上前後移動。像吸管中的珍珠,我用嘴巴感覺它的位置。母音o在外來語中出現。過去的族人聽見那異樣的o是在什麼情境之下呢,o會使訊息敷上特殊的情緒嗎?一個人的說話流露出過多近於o的發音會洩漏他的外來者身分嗎?馬戲團的吉普賽人帶來馬康多沒有的冰塊。

出生成長在九○年代的台北,我沒有注意到自己生活在一個語言扁平的世界。在學校、在家裡,中文通行無阻,我用它學習、溝通、表達需求,我用它獲取認同、攻擊與防衛。小學的高年級加入了英文課,在那之前,我與我的同學多已在補習班先修了兩年;它不過是另一門學科。其時家用電腦開始普及,學校開設電腦課,教學如何架設個人網頁,使用Office與非常好色,我在這樣的漸層色中進入青春期。幾乎比同學與我的成長更快,電腦與英文向更低的年齡扎根,平穩而全面。然而這僅是讓一個語言扁平的世界加上新的塗層。在島的另一邊,卑南語分四種方言:南王卑南語,包含Puyuma、Papulu兩個部落;西群卑南語,包含Mulivelivek、Danadannaw、Alripay、Pinaseki、Likavung、Tamalrakaw諸部落;建和部落與知本部落,獨有他們的方言。

學習卑南語的第一堂課,老師會問:你是哪個部落來的,ulra i iyan nu dekalr?班上有來自南王和知本的族人。染髮的同學表情茫然,到了下一節課才和老師回報,我來自初鹿部落——大概是趁課間傳訊息,向家人確認了身世。我跟著滾滾來上學,自然就算在一塊,來自建和了;老師對原民台工作的漢人女生說,「妳先跟我學建和的話吧。」會這麼問,主要是避免初學的我們,把不同系統的詞彙與發音記混了。可是又不僅如此。你得先把「我在說誰的話」放在心裡。扁平世界的語言是表達的工具,同品牌的瓶裝水,哪一家7-11買都是一樣的,使用者自由匿名地登入登出,「誰正在使用什麼語言」並不是問題。但卑南語的地域與人口很狹窄,老人家能從一個人的說話知道,「啊,這是來自知本的孩子」、「啊,這是建和的孩子」。我的課本上有一張地圖,標記了各部落相對的地理位置。我用紅藍黑黃的色筆圈出他們的方言。四個顏色清晰地簇立像小丘陵。學習語言的同時也要同時學習如何當個Kasavakan的孩子。

2

晚上七點是我和滾滾的會話練習時間。學習語言的第一階段,都有例行公事的成分:點開線上教材、嘗試閱讀、查單字、跟著老師的錄音複誦。像要煮一鍋咖哩,削胡蘿蔔、削馬鈴薯、削蘋果。我總是把這工作搶去做,滾滾認為那是我的貼心,可是我也確實喜歡,像某種作畫方式將顏色從靜物上刮除,蘋果由紅色而綠黃色,馬鈴薯褐色而白色,胡蘿蔔總是胡蘿蔔色。握著它們舒服的手感與消磨時間的幸福,完美地融合沒有分界線。削蔬菜其實也很像上健身房,只是前者把皮去除掉,後者把肉穿上來。

熟悉課文後,滾滾指派我念其中一方的台詞,開始會話練習,然後交換。大多時候還算順利,只有一次,滾滾做得太過火,觸發了我體內的「抗體」,我拒絕繼續練習。「為什麼你今天要怪腔怪調!」我說。滾滾覺得他只是更投入而已。生活化也好,情境化也罷。他拿起廣播劇女演員的架式:「vi’as na kadaw, pusarisaring ku pakirev.(太陽炎熱,我的汗流個不停。)」聲線忽高忽低像一隻醉酒的蜜蜂。而我應該要接:「niya, iculi diya kana himpu nanu saringan.(拿去吧,用毛巾擦擦你的汗。)」但我被那個「演」的成分嚇住了。也因為對「台詞」不夠純熟,中間屢屢需要停下來看清楚,然後花更大的力氣撞進表演的狀態。當時我一時跟不上那高張的情緒,突然有一種被別人盯著小便的感覺。我說:「你這樣讓我很有壓迫感,我念不出來。」

有那麼一瞬間,滾滾的表演讓我再度回到十歲。死不肯開口的我,身體僵硬,心裡發著抖。那是在伯朗咖啡廳上家教英文課,面前是蓬蓬鬈髮、戴小圓框眼鏡耐心的Brenda老師。平時我是十分喜歡Brenda老師的,甚至會求媽媽(我不好意思)將我喜歡的英文鯊魚讀本與打油詩拿給她分享。等待我開口時,Brenda老師身上散發出一種混雜的氣味,現在回想應該是某種香水的後味與口腔芬芳的糖果或噴劑的綜合。我感覺她就像一朵花。一朵肉食性的花。

陪課的媽媽明顯有點尷尬,棉裡裹鋼地出聲催促。念一下就過去了,沒那麼「生死攸關」。她不知道,小孩子對被迫表演特別敏感,其實是出於不大能夠分辨現實與「暫時搭造出來的學習情境」,端出一個不屬於他或她的樣子,不但非常不踏實,更近乎欺騙;小孩子對黑與白的道德要求,特別敏感。另一方面,也有生物本能的害怕:在英文如母語般流利的Brenda老師面前,我幾乎手無寸鐵,連造句的能力都沒有。雖然現在她是老師、我是學生,這也只能保證她不會張口咬我,不能消除一頭小羊面對猛虎的恐懼。

我的回話在不懂示弱的喉嚨中就像小羊一溜煙地跑了。「那我們就一般地念。」滾滾說。「’au ku, miinada u da danum?(我很渴,你有帶水嗎?)」

「ulra, ’au diya.(有,你先喝吧!)」鬆了一口氣的我是這麼回答善意的Google小姐。

3

夏天進入下半場時,翻譯詩集的工作也進入尾聲。一條條紫色與泥土色的底線筆記,提示哪裡已經多次耕耘;或許再一次也不嫌多。理想的情況是,在台北就把它解決,然後,泳池邊把自己脫個精光那樣,全心投入部落生活。但到了最後一刻,我還是把譯稿與卑南語的筆記本一起放進行李箱,扛上建和的後山。帶著這本美國詩人頗學院派的詩集,讓我覺得行李箱裡好像有隻扭來扭去的短吻鱷。(要是牠逃出去該怎麼辦?──屏東還真有一條鱷魚溪。據說是有一年水災沖毀了養殖場,流失的三十尾公母鱷魚,在東港溪流域開枝散葉,萬巒、萬丹、內埔、潮州都有目擊的紀錄。以前只要騎車過橋,我總會多看一眼枯水期河道雜亂無章的草叢。)這是無人知曉,屬於我自己的彆扭。印在紙上的詩,看久了還真的挺像填飽肚子趴著休息的爬蟲類,但畢竟不會咬人交配又產卵。那麼,把它說成一種錯誤的內餡,或許更合適。

我是一個來學習卑南語卻包著錯誤內餡的人。來自加州的英文詩,鯁在我的喉頭,和眼前爬滿蝸牛的射馬干山很不搭調,我幾乎是一邊護著它、當心它落跑,一邊假裝它並不存在。有一個晚上,獵人們在戶外撥炭火烤肉、煮水鹿肉湯,我躲在房間,東摸一下原文西摸一下譯詩,心裡充滿罪惡感,簡直像剛學會手淫而神情鬼祟的青少年。走出房間和大家喝啤酒(’au是喝,cemekel是專屬酒的那種喝),大家問我剛剛在忙什麼。開會,我說。

下午我們和Cokim姑姑約好,一起將滾滾寫的詩譯成卑南語。滾滾事先準備了濃縮稀釋的「白話版本」。實際的做法包含兩種工程:第一,加強因果關係,為特技般疊起來的句子,綁上穩固的尼龍繩;第二,對精省的修辭方法進行排水,讓原先隱沒的名詞動詞裸露出來。有職人精神的滾滾監工,連用來和姑姑開會的這份草圖,也不是放棄詩意、口無遮攔的「大白話」。扎實流暢的新版我立刻愛上。它讓我想到,自己翻譯英文詩遇上不明朗的句子時,也會採取相似的策略:將它重寫成與自己能夠交談的語言。化敵為友。卑南語裡的敵人(’alra)經過一次重疊卸下武裝,變成’alra’alra,旅人。

我也想起小時候學英文,將Brenda老師口中的英文在心裡轉為中文。就像有個虛線的Brenda老師適時出現,一名分身,一名旅人。而我心裡知道這是偷吃步、是可恥的壞習慣,因此每當完成應答,我就急著把考卷邊緣的計算,把鉛筆線的Brenda老師擦個乾淨。直到進入英文系,當我對這門語言更加精熟、開始「能用英文的邏輯思考」之後,翻譯的橋才簡省成模糊的影子。但其實它還在原處,做為某種理解的停頓。就像樓房原地重建,我有時感覺,介於兩種成品之間的小窪地,才是待起來最舒服的地方。

4

姑姑說她想替部落老人出一本書。什麼樣的書呢?我們問。什麼樣的書都可以。老人希望看見自己的人生經驗、記得的故事,保留在書中;他們不時就問,書呢?書呢?

剛開始我以為重點在於語言與文化的推廣,於是熱心地提出細緻複雜的編輯企畫。後來聽姑姑感慨地說,去年又一位她常請教的mumu過世了,來不及看見我們醞釀的成果。不是盡善盡美的創作,我才明白姑姑想的是,讓他們看見。我以前沒有想過,書有這樣的可能。

過去部落進行過好多次調查計畫與文史採集。由於人力不足,團隊又各自朝向不同的目標前進,老人的話語,一部分寫進成果報告書,大部分封存在數量龐大、未經整理的錄音檔。就像對著一座沒有回音的山谷說話吧?我想像那些話語在小匣子裡撲撲拍翅、尋找出口,漸漸疲憊不堪而安靜下來。

聽了姑姑的話,我思考著表達知識、挖掘記憶、發出聲音,隱然存在著僵硬的方向性:擴張、向他人前進。可是老人們「書呢?書呢」的追問,說明那不盡然是給的欲望。我們對自己給出的東西仍有需求。我們需要和自己的話語相處。

姑姑想出什麼的書呢?我開始想,說不定也能將自己收受的教導與見聞寫下來,回贈給聲音的主人。的確有這種可能。

幾乎就在我們打包離開的那天,秋天來了,隨著釋迦採收的結束,滿天飛舞的蒼蠅不知去向。一走出房門,我立刻想到「秋高氣爽」這句成語,也是它讓我注意到,蒼蠅不見了――那種感覺很難形容,有點接近開過洗車隧道的那一刻,日久累積的灰塵與水垢都不在了,隨之闖進心裡的是廣闊與不安全感。於是「秋高氣爽」變得像擦得太乾淨的玻璃,我暫時沒辦法享受它美好的一面。唯一留下的蒼蠅是捕蠅紙上的死蒼蠅。它們都沒有聲音了。不知為何失去聲音似乎比死這樣的事實更值得同情。想了想,也許是因為它們任一的死,對周遭幾乎不造成影響,但它們的聲音會;聲音確實在改變環境。(當然不時會停附、或以魯莽的飛行撞擊我們,蒼蠅也有這種形式的存在感。)下山時,我在前傾、晃動的後座查單字。蒼蠅是ngangalaw。飛行是muvii。就在我查詢「聲音」要怎麼說時,一個例句出現在螢幕上,如此貼切說出了一個出神的時刻,就像坐在高速行駛的車上,近處的事物被拉成抽象的線條,而遠處的事物卻格外清晰:

uniyan ku lra angeangera kinger da duma lrengaw, malalup ku lra ulra diya cau mahuwaahu kani i nguwanguwayan.

(忘了所有的聲音,忘了所有眼前晃動的人。)●

【評審意見】

和自己對話

◎林黛嫚

書寫是一種對話過程,和自己、和他者對話,本文透過學習語言而和自身認同靠近。全文主旨明確,邏輯清楚,內容豐富,敘述到位,一方面辯證「我在說誰的話」,一方面點出「學習卑南語卻包著錯誤內餡」的狀態,最終得出聲音、語言內化為生命的重要部分,一種自然的存在。

篇名看似並不明朗,細思之後也可探究出意涵,學習語言是經過結冰解渴排水沖洗而有成效,人生何嘗不是如此。

網友回應