您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】 陳宗暉/薛西弗斯下山時

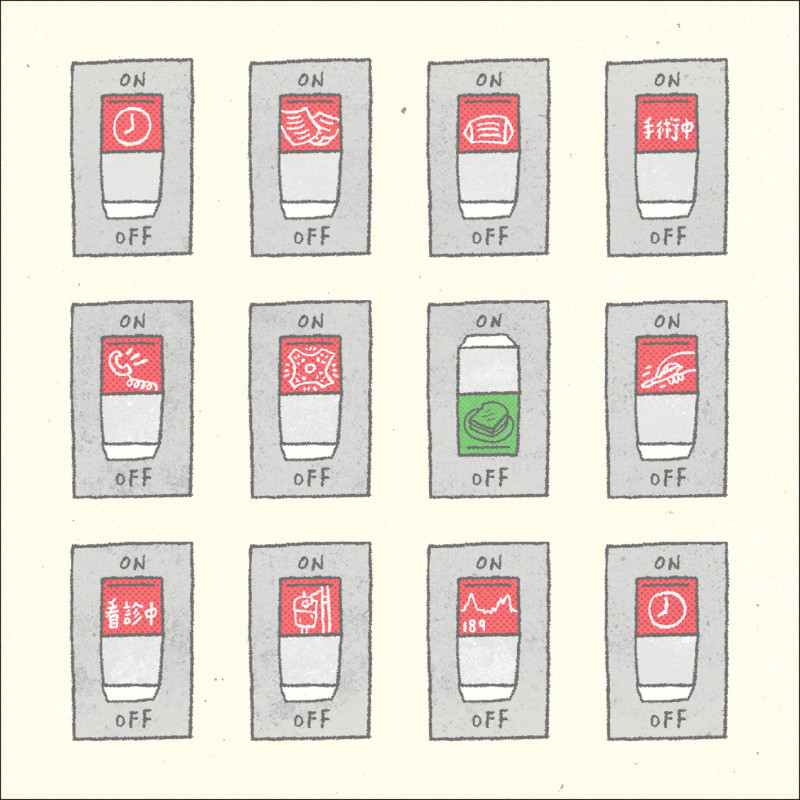

圖◎唐壽南

圖◎唐壽南

◎陳宗暉 圖◎唐壽南

我們說好要去身心科,約了好幾次,但他又反悔了。

退休後的父親一直渴望休息。慢慢吃飯,慢慢享受食物的原形原味。好像他的一分鐘有兩分鐘那麼多。洗菜是逐葉刷洗,使用軟毛刷輕輕地刷,流動清水慢慢流。功夫燙青菜,從清洗到上桌,加倍辛苦,加倍幸福。濾心過濾後的水,也要親自再煮沸,沸騰掀蓋,小火續煮五分鐘,以減少三鹵甲烷或未知毒物,抽油煙機持續運作,全程戴口罩監製,耐心熬煮一鍋純淨白水。

每天睡前都要逐一數算瓦斯爐的焰孔,確認沒有火苗竄出。確認每一個插座。確認每一個開關。確認、確認再確認,好像他的一天有兩天那麼多。在廚房有時聽廣播,有時聽老歌,渴望悠哉,也渴望人聲作伴。這是疫情前的事。

每個人都有自己的樂趣,每個人都有自己嚮往的幸福與安全感。他有自己的時區,他有自己的節奏。當他的時間愈來愈不夠用,原本可以輪流分擔的家務,便由我接手。我來幫他把放水流的時間追回來,幫他節省時間,就好像幫他延長壽命。

疫情前就有戴口罩的習慣,疫情後繼續加強也很合理。很久沒有看見父親完整的臉。但其實,平常又有什麼機會可以直視他的臉。父親睡覺時也戴著口罩。平時跟我說話,經常側著身,或是背對我,像是在我面前跟我講電話,在家跟樓上的我講電話,在家傳LINE給我。我們藉由這樣來維持安全距離,避免一觸即發,無論是病毒或是言語的交鋒。他說他怕身上有病毒會傳染給我,他說他怕我們一說話就吵架,吵架對身體不好。

父親的背影是正在洗手的背影。不是在洗手,就是轉身走向水龍頭。離開他的房間,上下樓梯對他來說就是一種外出的行動。開啟落地窗是風險,但是生命必須有裂縫,從裂縫闖進來的,有陽光有涼風也有病毒。在家外出,回來就要洗手。剛洗完手,還是要隔著衛生紙按電源開關才放心,看起來仍然乾淨的衛生紙捨不得直接丟棄,堆疊囤積在家裡的各個角落。有時覺得是自己的手髒,有時覺得髒的是各種按鍵與把手。走廊與樓梯間散落的衛生紙屑是他來過的痕跡,沿途散落他的矛盾與不安。他的憔悴。

當我下樓準備煮晚餐,看見一整天都沒走出家門的父親正在廚房洗手,洗得像是在享受水療按摩,只好轉身先上樓。再次下樓,發現他還在洗,忍不住開口制止,我才知道他只要中途被打擾,口中念念有詞的所有步驟就要重新來過。

「外面已經沒什麼人在戴口罩了,現在就剩你一個人還在防疫。」經常說著這句話的我,說著說著,今年夏天終於確診了。原來外面還是那麼危險。已經約好再過兩天就要陪他去身心科報到,只能先取消掛號。我沒有告訴父親就趕緊先去急診,取得抗病毒藥。

拿藥返家後,沿途消毒。同時也想著,或許我不應該回家,但已經沒有多餘的力氣離家出走。我站在樓梯口,握住扶手,像是站在懸崖邊,斟酌字句,鼓起勇氣告訴樓下的父親,我確診了。此刻我感覺自己就是病毒,山頂巨石搖搖欲墜,雖然不必對誰通報,但還是必須告知同住的父親,然後把自己關在樓上。現在就連家裡也開始危險了。父親住在我的樓下,我住在他的樓上。廚房在樓下,洗衣機在樓上。

我像是即將出門遠行,交代了一些日常事項。這陣子我不下樓,而他也不敢上樓了。聽到我這樣說,戴著口罩的父親感到手癢,便去洗手。看不見父親的表情,但聽得見廚房洗手台傳來的流水聲。這是花椰菜,比較難洗。苦瓜表面崎嶇,要用軟毛刷深入清潔。這回大概是草莓,太過用力就會破皮出血。雖然他口中數著數字,但也常常洗到忘情失神。

取消看診,取消週末排定的行程,只能安慰自己,這是在以禍避禍。喉嚨持續疼痛,吞口水變成一個勇敢的行為。樓上樓下,焦慮不必靠飛沫也能傳染。抗病毒藥果然出現傳說中的苦味。那苦味,幾乎蓋過喉嚨的痛;痛苦痛苦,原來就是這個意思。

這是最熱的夏天,日夜含辛茹苦。父親在家穿長袖,有時會戴太陽眼鏡,說是為了防曬,保護皮膚也保護退化的眼睛。父親全副武裝,冒險幫我送水送餐,送至樓梯轉角的交界。一旦上樓就是外出,要更換外出服。下樓回到家,以前只要洗手,現在還要洗澡,換回居家服,因為樓上真的有病毒。頭暈發熱的我想著,如果這是作戰,這位步兵怎麼還在那邊換衣服。頭暈發熱的我想著,策略一開始就出錯了,可能他才更適合留守在房間,我還可以幫他送水送餐。但可能從此他就不會走出他的房間。

我不是不能等待他的遲緩。我不是不能接受他的加速老化。只是生氣時看到的都不再可愛。但我是真的在生氣嗎?我是虛弱,我是害怕,害怕他的變形。我是張牙舞爪的怪物但其實我很害怕。我對他的擔憂也是他對我的擔憂嗎?他是怎麼陪我長大的,我就會怎麼陪他一起衰老嗎?樓梯間的隔岸叫囂,邊吵邊咳嗽,咳嗽中斷發言,好像在勸架。幾次我多麼想直接衝下樓去跟他當面對質,但我不能。我沙啞,我不能大喊但我還是大喊。我不能下樓,他不能上樓。

事到如今,我們的爭吵也早就不只是針對當下的事。我感覺有好幾個委屈的、無辜的小孩,和我並肩擠滿樓梯間,幫腔喊話。當然父親那邊的陣營也是人滿為患,排隊洗手,塗抹護手霜。話題愈扯愈遠但其實愈來愈接近核心。他說鄰居都聽到了。我說鄰居就算聽到了也聽不懂我們在說什麼。話沒說完,他又躲開了,躲進他的房間,像是掛掉我的電話。我是張牙舞爪的怪物難怪你不敢抱抱我。

站在我的樓梯口,雙手撐著樓梯扶手,原地用力跳,把怒氣與狠話透過原地跳躍而發洩出來。自我的地震,安安靜靜地喧鬧,也不怕鄰居聽到,聽到也以為在施工。別再說話了,只要原地用力跳。

「我很正常,我只是想要避免感染,休想把我關進精神病院。」父親悶在口罩裡的聲音已經像是被關進牢籠。他說從今以後別再提起那三個字。人生每個階段都有敏感禁忌的「三個字」。家家有本難念的經,家家也有本不念的經。

自我隔離期間,只讀了澤木耕太郎《凍》,「人類一遇到危險,就會想把身體縮成一團。但是雪崩時如果把身體縮起來,就等於用全身去承受雪崩的衝擊。所以這時候最好把身體盡量平貼於山壁上,讓雪從身上滑過去。」書裡這樣建議。我像是懸坐在峭壁旁的繩索鞦韆,拘謹難耐,卻也嘗試把身體的壓力打開分散,等待危險的語言滑過,等待時間滑過。

曾經我不會放棄任何一個可以溝通的機會。吵架以為是溝通,以為是理解,其實都是在伸冤。

不能再掉進語言的圈套。不要把他發作時所說的話當成全部的真實。他不是在罵我,我只是一個容器,讓語言借過。

夏日清晨四點五十分的藍天白雲,是黑夜的新生兒。夢見父親在洗胡椒粉,「我要洗掉蘇丹紅。」他笑著說。夢見他把買來的健康餐盒整個泡進酒精池裡,「飯盒要洗過才能吃。」當他這樣說,也只有我懂。

痊癒是緩慢的。所謂的康復也只是暫時有效。當我終於驗出一條線,以為可以帶給父親一點希望,但其實我的鍛鍊只是我個人免疫系統的鍛鍊,一身慢性病的父親認為他沒有通過病毒考驗的信心。他還是不敢上樓,還是不敢靠近我。疫情一直都在家。然而,確診期間,經由我們邊吵邊合作,父親也重新當了一回父親。

我們的時間還有很多嗎?怎麼還有時間在那邊一直洗手?洗手不是最難纏的,更難纏的是負面思想漩渦;什麼疾病都是一路傾向癌症,大數據於是推播給你更多的癌症。他的信心是堅信自己恐怕會是運氣最壞的那一個。脆弱的父親是在撒嬌嗎?而我就是沒有抱抱他。

過度洗手但不是一個有潔癖的人。我要他好好打理自己的生活起居,「不然以後那些囤積的東西還不是要由我來收拾!」講得好像我一定可以活得比他還久一樣。想到我確診的時候,他雖然害怕,但也一副可以活得比我還久一樣。他沒有真的躲起來。

退休後一直渴望休息的父親,休息太久了。無不良嗜好,也無嗜好。吵架是他難得生氣盎然的時候。雖然有血壓衝高的風險,但他好像只有在吵架的時候才會醒過來。愈吵愈是血氣方剛。吵了那麼多年,也只有我們這麼禁得起吵。可以對質,可以冷戰,也還可以和好。

起起伏伏的病情,起起伏伏的決心。歷經了一場身心浩劫,我們實在沒有那麼多的時間可以用來洗手和巡邏確認,父親總算願意讓我帶他前往身心科。「你只是太過焦慮。你只是需要放輕鬆。」我對父親說。這間醫院的身心科,名為「快樂門診」,掛號系統還是必須備註「原精神科」。來這裡倒也不是想要追求快樂,我們更需要的是之後的平靜。

確認腦部影像後,開始試著吃藥。就像身心感冒前來領藥。或許沒有人真正在意你的痛苦與心情,但這裡可以幫助修復你的大腦。

開始吃藥以後,父親變得更加沉默。陪他去過身心科,我自己也要搭火車去更遠的醫院回診。這天因為地震的緣故,列車誤點半小時。好不容易車來了,車速也必須放慢行駛。這天的誤點與減速,讓我感覺父親就是這班載我的列車。

我還記得父親穿著台鐵制服的樣子。他不是火車司機,也不是隨車環島的列車長。有時他在剪票口驗票,有時他是平交道看守員。

當我下樓準備煮晚餐,我還是會遇到他正在洗手。看著他的背影,這時就像平交道的柵欄緩慢降下來。那裡是語言到不了的地方,我們正在無聲散步,等待列車通過。他背對著我,但他在陪我。他背對著我,但他知道我在陪他。

父親每次對著鏡子確認口罩有沒有戴好,也要遵照自己的儀式。除了反覆檢視、撫平口罩的每個角落,手指每次的按壓也會配合雙腳原地微幅彈跳,每個頓點都是那麼輕巧。他像是在哼歌但我知道他並不快樂。我沒看過父親跳舞,我偷偷看著父親在跳舞。

父親還有過剩的時間可以煮飯的時候,他會一邊聽歌一邊洗菜。那時正在播放〈我只在乎你〉,我問他最喜歡歌詞的哪一句,他說,「只要天天在一起。」

我不知道我還能陪你多久。我不知道你還能陪我多久。在一個無人知曉的時刻,他會忽然倒下。在一個無人知曉的時刻,我會忽然倒下。我們都是孤兒,我們互相扶持。

父親開始吃藥,而我終於可以下樓。我把父親過去兩個星期以來累積的髒衣服拿上樓丟進洗衣機,把這一整個夏天洗乾淨。又過了兩個星期,父親終於願意吃我煮的晚餐了。

父親問我,他今天如果要去頂樓拜拜,是不是不必換外出服?拜完下樓是不是也不用再洗澡了?家裡沒有特別準備普渡供品,他拿著他平常在吃的蘋果、杏仁小魚以及米餅準備上樓。好像開學第一天要去學校。

我說:「對。不用換衣服也不用洗澡。」他於是鬆了一口氣,「謝謝你這樣跟我說,你這樣說我就放心了。」父親現在願意相信我,我知道明天他不一定還會相信我。但他現在相信我。

日復一日做著相同的事,在這個世界上,多的是看似改變的一成不變,難得的是看似一成不變其實已經有所變化。

薛西弗斯下山時。我不知道去過快樂門診的父親是不是真正的快樂,但我們都鬆了一口氣。在下次洗手之前,至少有一段時間可以暫時不用再洗手。那一段喘息的時間,忽短忽長。

我幫父親準備令他心安的無麩質、無添加的鬆軟米餅,其實是嬰幼兒在吃的寶寶米餅。無滋無味,他吃得津津有味。他吃零食會覺得害羞,好像做了什麼違背健康的事情,「我是老人囡仔。」他說。幫他煮粥時,把各種蔬菜與紅蘿蔔切成細絲,也是我的紓壓時刻。

「他每天都非常認真執行這個任務。我們不知道他的工作內容是什麼。但是應該非常重要。」我在樓上讀繪本給樓下的父親聽,這天讀的是馬爾索《小外星人》,「那是好久好久之前的事了,但是我永遠記得他。」樓下的父親當然聽不到。我其實也是讀給自己聽。就像這世界的語言說出去大部分都是說給自己聽。

●

網友回應