您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】眼見為信

◎紀大偉

最近看著名巴西電影《中央車站》,片中老婦人帶小男童長程旅行,疲憊非常,老婦便從行囊掏出一件東西解悶。看見她掏出來的東西,我竟然嚇了一跳──她拿出一瓶酒。

這個動作本身並不奇怪。奇怪的是,我本來以為她要掏出手機聊天。

當然,就《中央車站》的時空背景而言(1990年代的窮國),手機不該出現。但是我為何會以為她要取出手機?當她取出之物並不是手機時,我為何會吃驚?我竟然忘記人類一苦悶就喝酒已有幾千年歷史,反而只在乎流行不過十年的手機。

這幾年來,我已經在太多場景(日常生活以及影視傳媒)看見太多手機的影像。手機的影子制約了我。

聽說以前東京地鐵的乘客都盯著書本藉此打發時間,可是我發現大部分乘客都在凝視自己的手機,查簡訊。如果有人並非在看手機而是在看書,反而會讓我側目。我一直下意識地希望看見手機出現,因此當我發現出現的物品不是手機時,我反而錯愕。

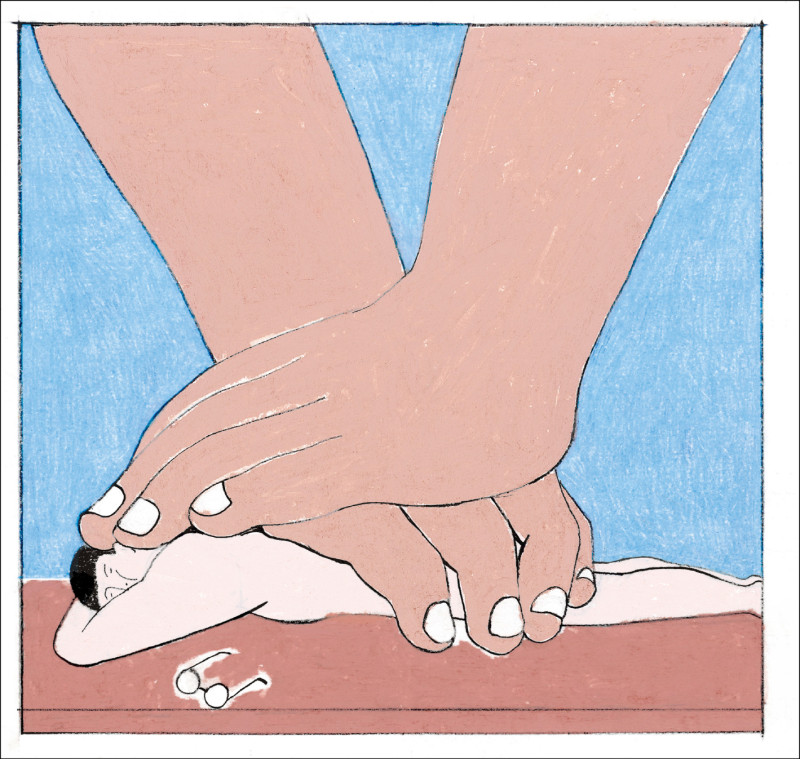

英文有句俗語說,「眼見為信」(「to see is to believe」,中文又作「百聞不如一見」),但我的經驗卻相反:並不是先見到才相信,而是先有了信念才想要見到。

很多觀光客出國之後,常抱怨著名景點並不像想像中的那般壯觀。「丹麥的美人魚雕像原來很小隻」,「紐約帝國大廈原來並不很高」,「舊金山卡斯楚街原來很短」──為何有這些期待的落差?原來大家在見到真正景點之前,心裡早就有預設立場(或預設的心像),等到真正景點和預設心像相比之下有所差異時,就不免失望了。「眼見為信」頓時分崩離析,變成「眼見不信」,而唯有「眼不見才信」。

在十年前,手機尚未流行時,我可能會期待《中央車站》的老婦掏出BB扣。在電影《甜蜜蜜》裡,「土包子」黎明看見張曼玉拿出BB扣,馬上大驚小怪,張曼玉便狐疑看著黎明。當時觀眾該像張曼玉一樣納悶,因為當時BB扣很流行,只有沒見過世面的人才會驚詫。而現在的我,見了此一畫面卻也要尖叫了:為何張曼玉不用手機,而要用BB扣呢?眼睛並不是東西進入大腦的入口,而是大腦排泄東西出去的出口。 ●

網友回應