您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】我的20世紀 在霧中.上

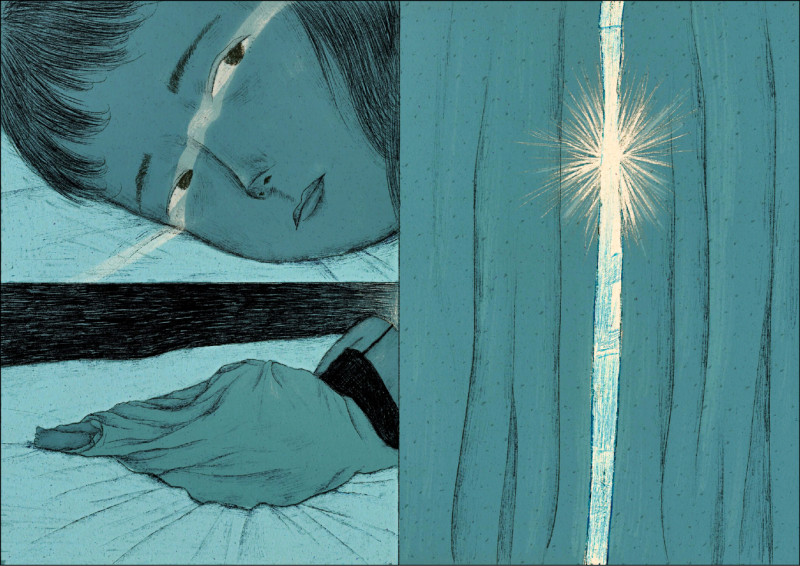

◎蔡秀女 圖◎吳孟芸

1

我從來沒有看過這樣的大霧,像紛亂的夢影般地追滾而來。

深夜的戴高樂機場,深陷在霧的重圍裡,沒有出口。

在霧中,我不能回頭,從巴黎機場到另一個機場,另一個迷霧的機場。我飄浮在霧中,飄浮進二十世紀的迷霧裡,浮浮沉沉地飄進二十二年前像這場大霧一樣濃密的霧裡,不能回頭。

二十二年前在松山機場機場的大霧其實並不是霧,只是在我記憶裡它一直是一種霧的狀態。

1978年12月27日。

那是一個低矮的黃昏。雲層很低,有點風,雨絲將來未來,一個冬日寒意裡灰濛濛愁鎖著蒼穹的黃昏,失去了活力的城市面貌。松山機場附近的街頭有如一幀幀黑白照片,失褪了所有彩色,活像表現主義電影:建築物和街道傾斜,冷凝、扭曲、沉默的線條,看起來怪異但並不恐怖。來往的行人和車輛倏忽在反差強烈的光影裡魑魅般地消逝,只有松山機場的標誌帶有彩色,彷彿憤怒地伸張著色彩,在灰濛濛的霧中,那是唯一刺痛我的記憶的彩色。

我們站在松山機場進出車道的兩旁,緊夾著柏油路的樹木和草坪,許多的人影,許多的旗幟,奮力在霧的重圍中突圍而出。

陸皓西兩眼注視著機場的方向,許多人也看著同一個方向,他們在等待著什麼?我感覺到陸皓西握住我的右手的重量,把我拉向他,在我被躁動的人群擠壓的片刻,他毫不遲疑地把我的身體拉向他,用他的左手的力量。

我的身體擦撞他的身體,交流電急速地流淌過,我的臉頰灼熱,心臟強力地跳動,那像是快要被電流融化開來的身體。

「他真的會來嗎?為什麼等這麼久?」我記得,為了掩飾我的心慌,我低聲地問他。

「會的,一定會。」他轉過頭,低下頭,亮灼灼地看著我這樣保證著。「他的飛機應該已經到達了,他還沒有走下飛機,正因為他得到消息,知道我們在這裡擺了這麼大的陣仗歡迎他,他怯場了,害怕了……」我看著他,看著他唇瓣的歙動,聞到他吐露的氣息。那像天羅地網一樣地網住我的氣息,把我完全困住了。

「他會不會不敢走下來,命令飛機再起飛呢?」我澀澀地問。

「不會的,他終究是會走下飛機的,不會的……」他的聲音沒入紛亂的人聲裡。

漫長的等待,從黃昏到入夜,我們這樣站在路樹下,讓冰涼的水銀燈畫過我們的肩頸,我們是在等候著那個在飛機上的神祕人物。

但是那個神祕人物與我何關?我在意的是我身邊依偎著的這個男子,在水銀燈下,他的側臉像石雕樣地俊美標緻。我想起了,那叫我悸動慌亂的臉孔,當時是那種在時空中永遠恆定的美,像一尊雕像 。

「你累了嗎?」他又傾過身來問我。

「不會。」「累了就靠著我。」我點點頭。

「喜歡和我站著等嗎?」他在我耳邊耳語著。

我迷失了,站在我旁邊的這個石雕般的男子在對我說什麼?一個拄著國旗的人快步地走過我們身邊,那揮動的布面掃過我臉龐,把我從陸皓西身邊隔開來。

「你會永遠記得嗎?」隔著另一些人,我有點心慌地對陸皓西問。

「你說什麼?」他聽不清我在說什麼。

那雄壯的和聲:「梅花梅花滿天下,愈冷它愈開花……」播揚在濕冷的空氣中,我的聲音被淹沒了!「你會永遠記得這一天,我和你站在這裡嗎?」我提高聲音問著。

陸皓西倏忽動了動,不再傾聽我在說什麼。他轉過去,對著機場的方向。人群開始向前奔湧……陸皓西的身體晃動幾下,而後淹沒在人群裡。

我被困在霧中。除了陸皓西以外,我什麼人都沒看見,但是四周無數的人影不斷地擠向我,我幾乎看不見陸皓西了。

「來了!來了!」許多聲音拔高喊著。

神祕人物到達了!所有人朝著通向機場的道路出入口望去,可以清楚看到在穿著黑色肅穆制服的警察的摩托車前導下,幾部黑頭轎車緩緩駛出來,緩緩地,帶點遲疑地朝這機場唯一的通道駛來。依稀是見識到示威群眾的大陣仗而遲緩下來的車隊,要回頭已經來不及了。人群朝它擁上來,一面吶喊、一面蜂擁而上。「美國狗!滾回去!」那莫名的雞蛋、石塊、木棍、旗桿,分四面八方齊湧向車頂及車道的四周紛飛而去!接著,我完全失去陸皓西的身影。

前行的黑色轎車擱淺在人群中,無法衝出重圍,墨色玻璃窗裡浮現出魅影般的臉孔。

「不對,不對!克里斯多夫不是坐這一輛。」有人高聲吶喊著。

「讓它過,讓它過!」然後,前頭的黑頭轎車慢慢駛動,慢慢駛出霧的重圍。

克里斯多夫在哪裡?那個眾人從黃昏一直守候到入夜的神祕人物在哪裡?一輛又一輛的黑頭轎車駛來。

忽然有人拉下車窗,一張大家熟悉的臉孔袒露出來,那是電視台的知名記者。

「克里斯多夫坐在後面的凱迪拉克裡。」他以著播報新聞的準確與快速說完,那張因長期曝曬在陽光下採訪體育新聞而顯得黝黑的臉孔,瞬間再度沒入墨色玻璃窗裡。

克里斯多夫在黑色的凱迪拉克裡。

我的耳膜深深被這盪漾開來的喊聲刮擊著,只覺得一陣擊打到胸臆的窒悶,身子像落葉般地抖動起來。但我仍不放棄地搜尋著陸皓西,陸皓西在哪裡?從那輛駛過來有如巨大的棺木的黑色凱迪拉克上,我很快辨認出陸皓西的身影。

他站在我右前方不遠處。他的身軀被其他人擠壓著,但他的手向伸出空中,一顆雞蛋從他頭頂上方拋擲出去,克里斯多夫的座車上多了一個碎開的雞蛋。 皓西雄昂地叫著:「克里斯多夫,我們不歡迎你,滾回去!」他的叫聲雄渾、拔擢、像男高音唱到最高音處帶一絲斷斷續續的顫音,蓋過其他人的聲音,陣陣衝擊到我胸臆來。

「背叛朋友,無恥!」「克里斯多夫,給我們一個交代!」「克里斯多夫,給我們一個交代!」許多人開始附和著他。

「打倒美國帝國主義!」「打倒美國帝國主義!」我怔怔站著,半是陶醉、半是被蠱惑般地聽著皓西的聲音。突然我的身子被重重一擊,往前跌了出去,另一個人的身體幾乎在同時把沉重的重量交付在我背上,像夢中的大山樣的重量,沉落地壓住我,叫我無力抽拔出來了。皓西的聲音不再迴響於我耳際,他遺棄了我,他遺棄我了嗎?我的心頭陡地湧上一股哀愁。

「雨月。」誰在呼喚著我,從遙遠的天際。

「雨月。」誰在呼喚著我?我身上的束縛解除了。有人輕輕拉我起來,然後一隻大而細長的手緊緊握住我的手。

那是陸皓西的手。

他的手臂張開,像一道安全的港灣樣地圍繞著我。他並沒有遺棄我,深邃的眸子靜靜對我蠱惑著。

「我一不注意就會失去你。」他說。

我困惑極了。我想告訴他,我一直站在這裡等你,是你一下子就不見了。

「克里斯多夫,坐在裡面?」我問。

「嗯!克里斯多夫坐在裡面。」我們看著那輛神祕的凱迪拉克,它擱淺在路中央,彷彿被無垠的激流突然推上岸的失誤,唯有那墨色的玻璃卻仍頑固地阻絕外面的世界。

陸皓西攤開我的右手掌,在我的掌心放下一顆雞蛋,一顆散發著完美光澤的白色雞蛋,在我掌心奇異地站立著。

「丟!」他拉著我追上凱迪拉克車。

「丟了!用力!」皓西高聲地鼓舞著我。

那雄性而拔擢的聲音魔咒再度罩住我。

恍惚我被催眠了,看了看他,他灼灼的不能逼視的目光對著我,我再也無法抗衡地丟出手中的雞蛋。雞蛋正中汽車後座窗玻璃,蛋汁淋漓流下墨色玻璃,玻璃窗內的臉孔糊了。那是一張怎樣的臉孔?怎樣的一個神祕人物?那歡叫聲沖進我的胸懷裡,在我體內逗引著身體的每個部位,我感覺身裡有股氣流盲目亂竄地要衝出來,要往外衝出了。

忽然,我不再顧忌玻璃窗內那張流長的、有如鬼魅、有如撲克的臉。我開始丟擲著雞蛋,擠到人堆裡去搶雞蛋,用兩隻手去搶,搶到就丟,丟了再回來搶。 「美國豬,滾回去!」我隨著大家怒吼著。

幾個年輕人隨之爬到車頂上,踐踏、撼動著車子。陸皓西再度離開我,他一躍而上車頂。

我仍然專注地追隨陸皓西的形影。他站在車頂上,顯得更加頎長傲岸,夾克在風中飛揚起來,看起來像要乘風而去,又像是甫從天上降下來。他是獨一無二的。彷彿他那二十一年的生命的能量是為此刻而綻放,為群眾而綻放,他是屬於群眾的。

他開始揮舞起一面國旗,像所有世代的革命英雄,站在群眾的高處揮舞著國旗。

頓時,我眼前晃動著所有的紅色;一切的危險和曖昧的紅色衝擊而來,我的身體被捲進浪潮裡,但仍緊盯著陸皓西那浮動的形影。

浪潮再度襲捲而來,我迷失在人群中。

「雨月,雨月,下雨了,趕快跑呀!」有人在對我叫著。

忽然間人群跑起來!有一隻手臂用力地搬動我的身體,拉著我跑起來。擴音器傳來熟悉的聲音,但沒有人注意聽它在說什麼?大家只有跑著、跑著,追著那輛龐大黝黑如鬼的凱迪拉克。

我跑著,跑過一片銀白色的光影下,陸皓西就在我前方不遠處,我跟隨著他的腳步跑,直直跑進濃霧中。

2

每當我憶起皓西的臉孔時,總是先看到在那個薄霧的黃昏,他騎著野狼125的摩托車對我迎面而來;那仍然是反差太大的黑白照片的背景,他的身影連同摩托車因為那背景裡的光圈放大而泛出白色的光瑩,那使他看起來像從天而降;像是一個摩托車天使從天上降下來般,降臨到我面前來。他在狹小的巷弄,無意中看到如一尊蒼白的傀儡偶般站著的我,他停下來,順手抓取我背後的提線板,把我提到他的摩托車後座。

他就這樣把我帶到意想不到的地方,一個我從來沒有想到會跟他去的地方。

在這之前,我僅僅才見過他一面哩!我不清楚12月27日那天,我為什麼會走進那條巷子。

那是在杭州南路的巷子嗎?我就站在離麵包樹不遠的地方,陸皓西的摩托車從巷子的那頭馳進來,來到我旁邊,看到了我,他停下來,大膽地收攏我身上的紛亂的傀儡絲線,然後把我提起來,提上他的摩托車後座。

「我叫陸皓西,你還記得我嗎?」他輕聲地說。

那魔咒般的聲音呀!我迷失了。

摩托車又迅快地馳離開巷子。

彷彿一幅印象派的畫,他在那過度曝光的背景裡,臉孔是模糊的,我始終無法把他形塑成寫實派的畫,無法讓他呈現一種顛撲不破的堅實,一種無法摧毀的美。是的,他是印象派的,但我仍然看得出他長得俊美,一個任誰看第一眼後還後回過頭多看幾眼的俊美的男子。

那一年,1978年,我大學三年級,陸皓西也是。但他比我大八個月又五天。

12月27日前的兩個多禮拜,陸皓西和我在台大校門口對面的民主牆前錯身而過。我們彼此不認識,第一次在同一個時空中錯身而過。

而這一切要從1978年的時間點談起。

對於和我同時代的人而言,1978年是很特殊的一年。那一年發生了許多大事,後來看起來,那些大事確實影響深遠;影響了這個國家的未來,也影響了我們這一代人生命的許多部分。

首先是三月,蔣經國以98.34%的得票率當選中華民國第六任總統;接下來的六月,林洋港和李登輝分別被任命為台灣省主席和台北市長;十月,南北高速公路全線通車;十一月,開放觀光護照;十二月增額中央民代的選舉展開。

從三月到十二月,這些大事接連在大學的圍牆之外發生,而真正進到大學校園來的就只有年底的最後這一件。

大學的門和社會並沒有相通,為什麼獨獨這件增額立委和國代的選舉會進到校園來,這是一向對外界漠不關心的我所不能理解的。然而,那年年底進到大學校園來的選舉事件,我竟是不知不覺被捲進去,被那變革的大洪水捲進去,最後差點被淹沒,差點無法爬上岸來。

那是個意外,是個偶然。

沒有什麼特別原因,那些渴望巨變、渴望改革的人站在民主牆前,而我剛好經過民主牆前,就這樣,當浪潮來襲時,我也被大浪捲進去了。

那一天,偶然,我和那群散發著生之激情的人一起地站在民主牆前。

「那麼你聽到同學在講民主牆,你以為大家是在談中國天安門的那個民主牆,你不知道台大也有個民主牆嗎?」認識陸皓西以後,他問我。

「嗯!」我連天安門前有個民主牆也不知道,但我怕皓西嘲笑我,他說什麼,我點頭就是了。

12月的某一天,並不是什麼特別的日子,我甚至不知道那天日曆上是幾號?天氣怎樣?我沿著羅斯福路走向公館的方向,途中在民主牆前被迫停下來,因為前面的路被一大群人擋住了。

從騎樓到人行道,人群聚集愈來愈多,直漫延到羅斯福路的街道,公車和摩托車被迫縮進中間車道。路過的人紛紛把視線投向爭吵的這一邊,看了又看,像是廟會的看熱鬧般。我已經被擠到博雲齒科這邊的騎樓下來,忽然感覺身子被人輕輕碰一下。轉過頭一看,碰我的人是個子不高,可以說是短小精悍的中年男人。他肩膀上背著一個長方形的皮包,很快地擦過我身邊朝人群擠了過去。當他從我眼前消失的一剎那,我瞥見他的右手握著一支像原子筆大小、筆頭卻鑲著像是手電筒的白色燈罩的東西,而他的拇指就輕輕按著那閃亮的玻璃燈罩。

這時,擴音器的喇叭聲從新生南路那邊逐漸加大地傳過來。一個燙著鬈髮的女人的臉孔在飄起白煙的宣傳車上露了出來,「1 6號,1 6號陳婉真拜託你們大家支持。」宣傳車慢慢駛到羅斯福路這邊,人群突然像大浪般地波動起來。

(待續)

網友回應