您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】【洛杉磯傳真】用歌聲啟動革命

◎王丹

有一部記錄台灣1950年代白色恐怖的紀錄片,叫做《我們為什麼不歌唱》。片子採訪了好幾位當年的「左翼」青年,他們為了自己的信仰,付出了青春做為代價。他們一生最美好的時光,是在無法自由歌唱的鐵窗內度過的。當片尾的主題歌旋律響起,字幕上打出歌詞:「當嚴冬將要完盡,而人類的想望的春天,被封鎖在冰霜的下面——我們為什麼不歌唱」的時候,已經滿頭白髮的受難者,以手掩面,無聲地痛哭。

歌聲,往往是自由的象徵,能夠自由地歌唱,是自由人的標誌。當台灣的白色恐怖受難者回憶自己不能歌唱的歲月的時候,在遙遠的波羅的海,一個小國——愛沙尼亞——的人民,卻用歌聲保留了自己的傳統,維護了自己的認同,最終用歌聲發起了一場顏色革命。這,就是正在新北市電影節中上映的紀錄片《歌唱革命》所講述的故事。

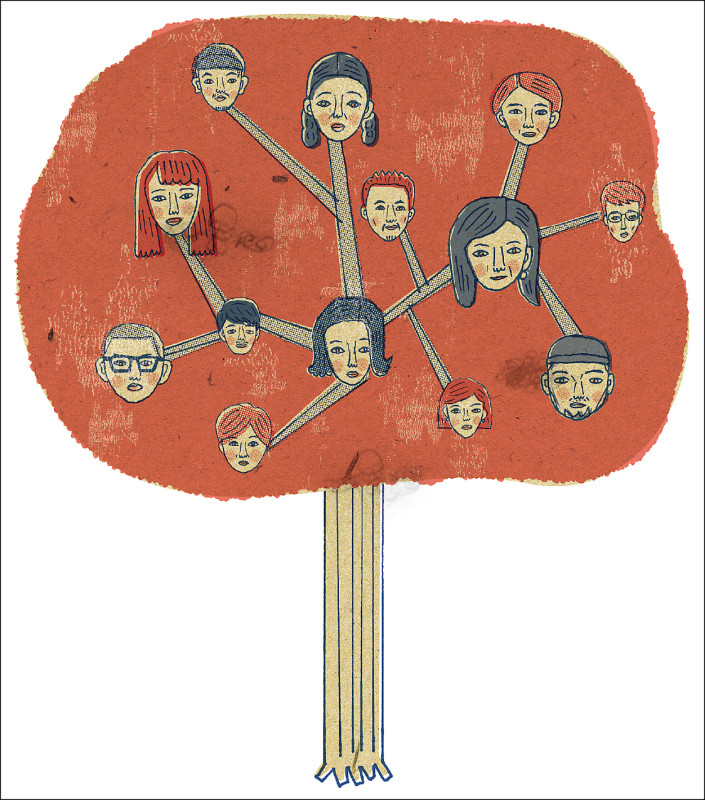

愛沙尼亞的歷史與台灣有頗多相似之處。這個在大國的夾縫之間求生存的小國,自13世紀起就先後被丹麥、條頓騎士團、納粹德國、社會主義蘇聯併吞。但是愛沙尼亞人民從來沒有放棄過有一天可以獨立自主的夢想,在高壓統治下,他們找到了一個在民族的顛沛歷史中,延續這個夢想的方式,那就是歌唱。在教堂,在學校,在家中,甚至是在公開的紀念活動上,愛沙尼亞人始終沒有放棄,而且積極地用歌聲緬懷自己的祖先和民族的歷史。這個民族,用傳統愛國歌曲做為歷史記憶的載體,把歷史記憶形象化,生活化地在民族肌體裡建構起來,最終成為民族認同的基礎。正如片中的解說人,奧斯卡最佳女配角琳達.杭特(Linda Hunt)在片中所說:「這是一個用文化拯救一個國家的故事。」

對於一個民族來說,主體性的建立到底是什麼?自我認同的建立,它的基礎應當在哪裡?《歌唱革命》提出的啟示,是具有普遍意義的。當記者採訪愛沙尼亞的歌唱革命的參加者時,他們說:「音樂,讓我們感受到我們是一個國家。」是的,其實文化,才是一個民族最根本的精神基礎;守護文化,就是守護民族的靈魂。換句話說,對本民族的認同,也應當,或者至少應當是、首先是,建立在對本民族文化的熱愛與珍惜上。當本民族的音樂,成為這個民族和每一個民族成員的生活中的一部分的時候,主體性才能屹立不搖。

《歌唱革命》中最令人感動的一幕是:蘇聯統治時期,愛沙尼亞的國歌是禁歌。在一次音樂節上,當所有規定的曲目演唱完了之後,十萬民眾拒絕離開。在沒有任何指揮帶領的情況下,所有的人眼含熱淚,高唱起了國歌。他們手挽手,高舉過頭,一起高唱:「我們是愛沙尼亞人!」

那一瞬間,幾百年積累的民族感情徹底迸發,人民知道,儘管還是生活在奴役中,但是民族精神還在,這,就是希望。1986年開始,愛沙尼亞人多次以合唱的方式走上街頭,革命,就這樣爆發,並最後成功了。●

網友回應