您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】菲律賓隨想

◎張放 圖◎∩●_●┐

【航途所見】

清晨,天上雲層很厚,似有雨意。登上海輪,坐在艙內竹椅上,一陣陣海風吹來,涼爽極了。這艘往來於三寶顏港和巴絲蘭之間的輪船,航程七十分鐘,票價三十披索,雖然不是假日,旅客卻非常擁擠,大抵以商販居多,船內還裝了不少貨物。

七時正開船。海面風平浪靜,偶爾看見三兩隻海魚,飛躍出海面,剎那間消失在碧波之間。這附近漁產非常豐富,據1953年調查,菲律賓沿海魚類有兩千一百多種。即使是吃過了大半輩子魚的老人,也叫不出所有魚的名稱來。海輪駛到半途,那一座聖珂路茲島呈現眼前。記得去年過春節時,我還乘機器小木船去游泳。島上有一片農村,簡陋的木屋,屋外晾了一些衣服。最矚目的則是村前有籃球架,由此可見菲律賓人是多麼熱愛籃球運動。海輪越過海峽,眼前便是連綿起伏的山影。接近島的沼澤地區,種了一片綠油油的紅樹林,煞是壯觀。同行的K君說,這種紅樹林的經濟價值甚高,不僅用於建築材料,也可有助海防。這裡種有紅樹、海桑、紅茄冬等,為菲律賓政府專門培植經營的國有資源。

沿海接近陸地的另一個畫面,卻是一排排傍海搭建的窮苦漁家。許多衣衫不整的漁民,住在鴿籠小屋內,一家老少,從生到死,永遠廝守著那個骯髒的窮窩。有不少人從未看過電影,甚至連洗衣機也沒用過。他們只會使用槍枝以及划船、捕魚、游泳和做工,那是他們謀生的本領。

海輪剛靠近巴絲蘭島碼頭,那些搖著小舢舨的窮苦孩子,仰起濕漉漉的頭,鼓著兩只小紅眼,朝著海輪上的旅客嚷著:「披索!」有人扔下去一個披索,迅捷地,兩三個窮孩子縱身汪洋碧海之間,去爭奪那一枚逐漸下沉的錢幣。終於,一個孩子搶在手中。另外的窮孩子紅著臉,游近小木船,爬上船,用小手抹淨了臉上的海水,又抬起頭來向船上旅客伸手、張望,期待另一個希望。

這些窮孩子平均十歲,他們就住在那沿海搭建的小木屋中。

下了船,坐上汽車。汽車在陽光普照的山野間行駛。眼前濃鬱的山林,種植有椰子樹、松籽樹、花椒樹、咖啡樹,以及不知道名稱的樹。真是山連山、樹連樹,一派濃重的春意。可是我心中卻涼颼颼的,好像也變做搖小船討披索的窮孩子,伸頭朝那森林之海發愣,彷彿等候春天的來臨……我坐車沿著山路奔馳,這才明白菲律賓的天然資源,實在豐富至極。下了山,參觀一家規模不小的工廠,製膠、榨松籽油、製花椒粉,這都是剛才我在山上看過的樹木。我既不懂工業,也不了解外銷情形。廠方派人向我解說時,我的眼前卻展現出一群打赤膊、搖槳的窮苦小孩。巴絲蘭是個富庶的貝殼形的海島,為何還讓這一些小主人挨餓呢?

【赫洛初訪】

坐在彩色人力三輪車上,我朝馬路兩旁的低矮商店打量,行人不多,傍晚的陽光依舊炙熱,有些小青年在陋巷的一角,爭嚷一片,原來在投籃球。道旁的攤販林立,五顏六色的熱帶水果,以及叫不出名的鮮魚,在濛茫的陽光下散發著腥臭的氣息。我此時的心逐漸平靜下來,暗自想笑:「赫洛並不像外界傳說的那麼緊張嘛!我怎麼聽不見槍聲?」早在半年前,我便想來赫洛,只要和華僑朋友提起這個地名,對方立刻變了臉色,伸出食指做扣扳機狀,用那生硬的華語說:「砰砰,赫洛槍可多,危險!」到底赫洛有多少槍枝?恐怕連蘇祿省長也不知道,因為蘇祿群島地居菲律賓最南端,瀕臨印尼、汶萊、馬來西亞,走私槍枝易如反掌。穆斯林教徒在長期殖民主義者統治下,萌長出槍桿子才能保家衛鄉的心理。因此他們把槍枝看得比妻子還重要。只要手頭稍微寬裕些,他們便買槍械彈藥儲存起來。

槍桿子握在一個革命家手上,它可以剷除侵略者,保衛疆土;但是槍桿子落到一個猴子手中,卻會造成動物園秩序大亂。住在蘇祿省政所在地的赫洛鎮的陳氏家族,和杜佬威家結下冤仇,從去年雙方時常發生槍戰,已有八十四人喪生,五十人受傷。最近的一次槍戰衝突是1991年4月24日,由於陳蘇奧家一名保鏢,射殺了杳利包警站探員和杜佬威的安全人員,引起衝突,雙方展開槍戰,結果造成六死二十八傷的慘劇。這就是我猶豫不決、不敢來此旅行的原因。

談起旅行,赫洛鎮的朋友忍不住笑。

偌大的赫洛鎮,連個旅館也沒有,怎麼能招徠外界的旅客?即使蓋上幾間旅館,又有誰敢來此旅行?穆斯林教徒信仰真主,他們原是質樸而善良的,但是一旦發生槍戰,萬一子彈落在身上,那是活該倒楣。蘇祿從19世紀以來,爆發了千次萬次的槍戰械鬥,從來沒有賠償這回事。法律也者,它在這兒是行不通的。

即使穿著非常樸素,坐在三輪車,當地人也會以新奇的目光向我凝視。蘇祿群島的人民,對於炎黃子孫有著歷史情感。從18世紀七○年代以後,每年都有三四艘帆船從廈門來蘇祿貿易。據統計,七○年代十年之間,就有一萬八千人來過蘇祿。1803年,赫洛鎮便有留居的華人一千兩百名,他們經營零售業,充當小店東或伙計,由於他們和穆斯林少女結婚,改信回教,從此便在蘇祿安家落戶。目前住在赫洛鎮的陳氏家族,便是華裔後代,可惜他們已經聽不懂華語了。

我在赫洛鎮的碼頭前下車。抬頭一看,矗立眼前是一座古老的牌坊,上刻「一路順風」阿拉伯文。這牌坊少說也有五百年以上的歷史。牌坊右面即是郵局,這是菲律賓的一大特色,郵局設在碼頭附近,便於送取郵包。我向那海風送爽的碼頭漫步,港內停泊一艘菲律賓海軍登陸艇,還有一艘剛從外埠駛來的客輪。碼頭的通路崎嶇不平,尚有堆積已久的垃圾,也無人清掃。站在那悽涼殘破的碼頭,遠望浩瀚的蘇祿海,想起兩百多年前,許多福建同胞漂洋過海從故鄉來此登陸,他們憑著勤勞的雙手,流了血汗,在這荒漠而寂靜的海角紮下根,再逐漸繁衍綿延起來……一位老華僑指著港內停泊漁船的方向,對我談起台灣漁船被扣,就停泊在那裡。距今六年以前,一艘來自屏東縣東港鄉的漁船,因為在蘇祿海域捕魚,被菲國海軍巡邏船押回赫洛鎮港。從此,漁船在此擱淺達十個月之久。直到台灣送來了賠款,才重獲自由,返航台灣。

「他們常三五結伴上街買東西。很有禮貌。想不到台灣打魚的都念過書。我還認識一個中學畢業的漁民,姓陳,他會廈門話,也會講英語。」老華僑高興地對我說。

一個赤腳的小男孩提著一筐魚,頭髮濕漉漉地,眼珠也有點泛紅,顯然他是剛從海水裡游上岸的。老華僑用當地方言,買了五條鮮魚,每條約有半斤。我問老鄉多少披索?他撇嘴說:「二十披索,太貴了。」我暗想:一條鮮魚四個披索,若在台北只能買一包蝦味先炸片,讓你嘗嘗海鮮味。你未免太不知足了吧!太陽剛落下海平線,赫洛鎮便開始寧靜下來。商店打烊,影院關鐵門。人們都躲在家裡,吃晚飯,用扇子趕蚊蟲、乘涼。我渾身是汗,吃不下食物,只是猛喝汽水。坐在陽台上,低聲問房東:「黃先生,啥時候來電?」老頭摸著鼓起的肚皮,嘿嘿直笑:「哈哈。冒一定。阿塞三日,阿塞系日。」我一聽他的話,後脊樑變成一道小溪,潺潺而流,搞得癢癢地。直想笑出來。

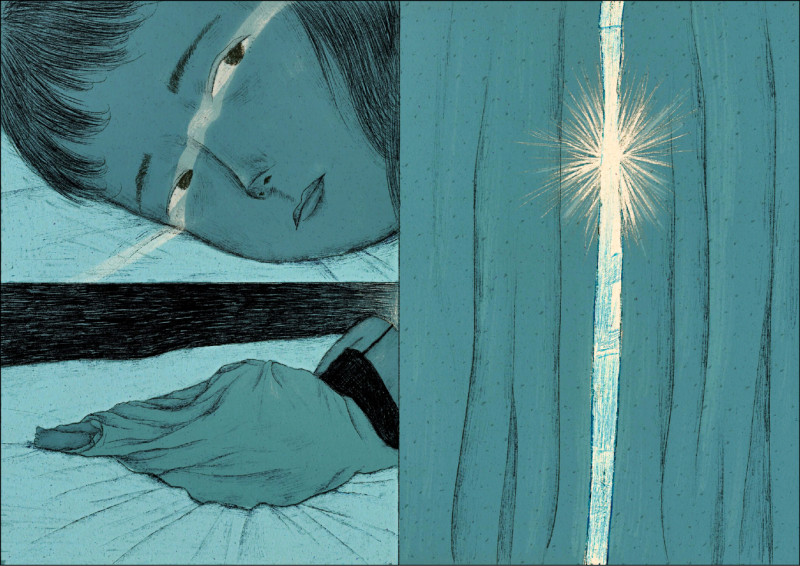

赫洛的夜,比台灣的濁水溪還長。我打著赤膊,著短褲倒臥在陽台上。聽遠方的浪花聲、汽船鳴笛聲,以及不知名的夜鶯啾叫……蘇門答臘氣候,或許也和赫洛差不多。將近半世紀前,太平洋戰火紛飛的年代,巴人、郁達夫流亡印尼,相信還不如我過得舒服、充實,那時候印尼也時常停電吧?……也許鄉村還沒有電力設備……我終於在浪濤聲中進入了夢鄉。

待我一覺醒來,陽光已普照蘇祿群島。揉了一下眼,看那眼前矗立赫洛島中央的青翠高山,白雲繚繞,像一條彎曲的白色帶子纏在山腰之間。我問房東:「下次我來赫洛,你帶我上山去玩,行唄?」黃先生搖頭,伸出食指做扣扳機狀:「砰砰,山上穆斯林槍可多……我怕。」他這個動作以及講話,我曾聽過好多次,實在沒有什麼趣味。我繼而感到沉重起來。仰望晨空,我輕聲禱告:「天哪!何年何月,蘇祿群島再也聽不到槍聲呢?」那天中午我似乎被一陣鞭炮聲歡送出境的。汽車駛到機場,便見身著野戰服裝的士兵,布滿四周。我背著旅行包,手握機票,找了一棵鳳凰樹後,拉開褲鏈就尿起來,濺得泥土直冒泡,像受到輕機槍彈射擊一樣。果然當我通過海關檢查,走進那八坪大的兩面無牆的候機室,聽到機關槍聲愈來愈近,那聲音彷彿向我道別:「快走,快走……別回頭,別回頭,別回頭……少寫蘇祿……」

網友回應