您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】別─說─出─口

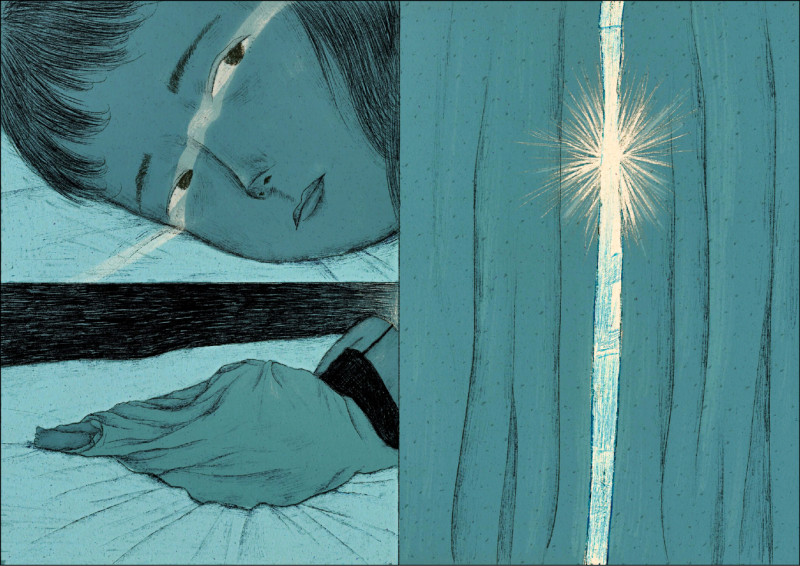

圖◎michun

圖◎michun

◎張亦絢 圖◎michun

我很少想起G。他過世後,我從他朋友手中拿到他最後的專輯,至今沒拆封。曾經勉強把他當做不相干的人,試著在網路上聽他的歌──但是我還是辦不到,每首歌聽個開頭,就想砸電腦。好吧,我就是連憤怒期都還沒度過──我從來不知道,哀悼竟是那麼難。

像我們這樣的人

因為香港中學生罷課一事,突然勾起我對G的回憶。野百合學運時,我記得他有一首歌,不是學運學生熟悉的,但是記得剪了學運的畫面,主題也是──不是傳統政治性的歌曲,如果有別名,大概可以稱為〈一個人的學運〉。G的聲音有些小清新,但是那首歌的詞,說真的是辛辣。因為要避免我真的砸電腦,我跳著聽,跟自己說只是找畫面,我還是沒準備好,要再想起G。畫面是存在的,看到了,鎮暴警察短短地出現,解嚴前後呢,真是驚人。不過不在我記憶中的歌中,剪在別的歌當中,流行歌。事情已久,網路上的版本一定不是唯一版本。我的記憶未必有錯。在歌聲之前,他還錄自己說話──這更讓我難以忍受。他說話的風格是囉嗦,還好他聲音異常悅耳,所以很少人注意他短話長說。打算離開歌曲的前一刻,在他說話聲音的背景中,聽到一句話,半是附和、半是對話,那聲音聽起來好熟。我不知在哪聽過。

我整個人都僵住了。雖然不能百分之百確定,但有很大的可能,那就是我十六、七歲時的聲音。在G過世之前,我已經很長時間不太願意想起他。其中一個原因是,我太不能面對自己當年的稚幼。當時的狀況是,我雖然一副伶牙俐齒貌,但心底還是個孩子。在比較表面的部分,我留存著某些美好的記憶──比如說,我蹺課去看金馬影展,我到達時,G正要離去,我們隔著一點點距離大聲喊對方的名字──這真是最正確與美好的相遇,在電影院之前。然後有一些片段,是他對著我說一些人生道理,那種時候我總覺得有點苦,因為我一方面知道他在對我說重要的事,一方面覺得他漫無邊際。

──有些事我是後來才知道的,從別人那裡,多少有些像背後說人長短那樣的狀態──說人長短的是別人,我是維護他的──維護他,不是因為我對同志之類有什麼概念,而是──該怎麼說呢?我就是維護他。那是一開始我們關係的本質。先於任何觀念或思想。我維護的是他整個人,不是什麼身分或特質──因為我感覺到的是他整個人,所有獨立分割或局部化的東西(比如後來人們習慣稱為同志的種種),我反而沒感覺。像我重新在錄音裡聽到他說「像我們這樣的人」──我當年完全不知道他在說什麼,意思是喜歡音樂的人?搞創作的?關心學運?喜歡看電影?那時就算把我敲暈了,我也不會想到同志這一塊。但是G說的也未必是同志──他一向對任何標籤化與目標簡化的政治活動都很洞察,並且明智地保持距離。有陣子,我跟他說起,覺得這一類的人際事物如何耗損與讓我失去個性,他一反過往長篇大論的風格,嚴正地說:離開、離開。這對妳不會好,還不趕快離開?那是他對我說話時最不溫和與不遲疑的一次。不是因為他反對任何運動的目標,而是他很準確地完全維護我個人的利益──這甚至沒經過任何曲曲折折「我為妳好」什麼,他說得斬釘截鐵:妳不是那種人。他還給我加了不少罪名,浪費生命啦委曲求全啦之類之類。G是出了名的不妥協,可我不是啊!這之後我就有點怕他──遇到如此不虛偽的人,總是很難不檢點檢點自己,究竟要多真誠,才是真誠。G是一個慈幼到──你甚至感覺不到他是多有愛心的人。

隱隱約約地,我知道我們都互相傷了對方的心。在G的眼裡,我或許在「毫不猶豫做自己」這一事上,太過摸魚;我則覺得他稜角分明,不如我懂混東混西。他大力鼓勵我為自己而不為任何別人包括他在內創作,他在提及這類事時,我都在心中苦不堪言地嘀嘀咕咕:你在說什麼啊?我要是為別人而寫,才有錢可賺,為自己?錢從那裡來啊?要過了很多年,我真正長大以後,我才看懂G與其他當年我遇到的大人們比起來,是多麼不一樣,他是多麼有氣度、有肩膀與無私──我仍記得那些年,我從多少其他人口中聽到:妳還年輕,我們老了;先幫我們寫,妳自己的東西,以後再說──每逢這種時候,G的聲音就會突然籠罩我,說那是守護神降下的雲氣也不錯。

他的第一次死亡

但是G真不好親近。我知道他看我經常和別人玩在一塊,彷彿與他生疏;但我心裡暗暗叫苦:那都是因為很難跟你玩在一塊的關係呀。記憶中我曾試過不只一次去所謂「弄熱關係」。因為很快他就不怎麼主動告訴我他做了什麼,而是要我主動。那時他拍了第一部在電視上播放的長片,我還是自己去找來看的。事後我跟他說:我看了,我覺得拍得很好。他說:不好不好。有很多缺點。我很難過。G不是沒有自信,但他沒有安全感。因為纖細、因為自我要求、或許也因為寂寞──雖然說起來,他當時早就是赫赫有名的創作人了。關於很隱諱地身為同志,並且有以他為恥的家人,這些瑣碎的人生困難,我是很後來很後來,才拼湊出來的。身為少數的壓力,甚至被歧視的傷害,對這些,我可以說是天真到可恥的地步──如果當年有人跟我解釋這一切,當年的我,也只會渾若無事地說:有什麼關係嘛。所以他鼓勵我,我不懂;我鼓勵他,我也不懂──不懂為何我覺得很沒力地在用力,很用力了還是很沒力。

有天我大著膽子跟他說:某某跟我說,今天是你的生日耶。我的用意,是要跟他說生日快樂,並且讓他知道,就算他覺得離他遠去的某些人,也仍然記著他,記得他的好。而我始終難以忘記,當時他流露出多麼深的落寞與──就讓我說出那兩個字吧──悲傷。就像一朵曬到陽光就垂下頭的牽牛花,彷彿一點點善意與溫暖,他都承受不起。我覺得害怕、無趣、沮喪與不知所措。我有一點討厭他了。他讓我覺得我始終太歡樂。後來有一次,他忽然對我說,某個不太相干的人,每隔一陣子就會再寫信,讓他知道消息,但未必說到什麼主題。他覺得這樣就很好。我捉摸不出他要說的是什麼,他是在責備我慢慢就完全不寫信(原先是寫的)嗎?還是我說了太多主題,讓他覺得煩了?也許他只是隨口說說。但人們對於珍惜的人,都有些戒慎恐懼,我終究也難免。我覺得G太難懂,這世界又有許多事讓我分心──我真的開始走遠了,雖然一面走遠一面偶爾會想,是不是該走回去呢?是不是該打個電話給他呢?他如果接了電話,就會連名帶姓喊我,用一種打開什麼禮物般的聲音說:「妳找我?」──他咬過的每個字都像會跳舞。那是一點都不社交的一種別出心裁的聲音,像他唱歌時每一音都不落俗套,他叫到妳時也沒有一點隨便與虛應故事。我原來是東倒西歪的,總是被他一喊才端正齊整起來:G是沒有公式的,就連接電話的第一句,他的聲音都從不是公式的。這是我很愛的。幾乎是太愛了。但我從來也沒再在任何別的人別的朋友身上,建立起如此不公式化不防衛不客套的感情──我想過不只一次聯絡他,但都沒動:我不是小孩子了,還是矜持點好。從前什麼事都跟他說的歲月,太害羞了。然而一晃十年過去,他就去世了。

我還是憤怒的。很憤怒。在狂哭期,我對著其中一個多少放棄掉創作的年輕男同志道:我哭,是因為覺得G不是這個時候才死的。很早很早,從他不能真正完全做他想要做的事,G早就開始他一點一滴的死亡。而聽到他的死訊,我所感覺到的痛苦,是記起了他的第一次死亡,而不是肉身的。也許有朝一日,關於G,我終於可以說出來、說得更多。但是今天就讓我們先,像他非常溫柔所說:別─說─出─口。●

網友回應