您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】寬容的等待-上

◎凌拂 圖◎阿尼默

吞口水的標點有一天,老師教我們讀一首詩,內容是﹕我喜歡你 因為你知道我哪裡怕癢你不會來搔我那裡但是 有時候你會來搔那麼一下下不過 如果你來搔我我也知道要搔你哪裡── 摘自《我喜歡你》, 沃博(Sandol Stoddard Warburg)著,楊茂秀譯讀的時候,老師說要注意音調,空格和分行的地方要稍微停頓一下。

我們讀了一遍又一遍。老師問:「空格和分行的地方為什麼要停一下呢?」李大明立刻舉手說:「那是因為要在聲音裡,表現出逗點和句點的感覺。」老師微微點頭說:「嗯!這個說法挺不錯,但是還可以有不同的說法嗎?」立刻又有人說那是要讓我們休息一下,也有人說那是為了要讓別人聽得更清楚。老師故意一邊點頭一邊賣關子說:「這些想法都有道理,但是你們到底認為是哪一個呢?」這時候,胡哲文突然舉手,一本正經地說:「哦!我知道了,那是要讓我們吞口水用的。」全班聽了哈哈大笑,老師也忍不住笑了出來,說:「逗點、句點的說法是標準答案,吞口水可是創意答案。標準答案加創意答案等於幽默答案,這是生活中的潤滑劑呢!現在,你們一定了解要稍微停頓一下的意思了。」這一節課過得很快,歡笑聲中,一下子就下課了。

這是我曾經以「校園裡的笑聲」為主題所寫的系列短文之一,情境來自課堂,信手拈來的生活故事。

記得教一年級那年,全班學標點符號,連反應最慢的孩子都學會了,獨獨只有一個聰明伶俐的阿戊,我從年頭教他到年尾,一年級教到二年級,就是沒有能力教會他在文章裡使用任何一個標點。我納悶不已,嘴裡不說,心中卻充滿疑惑,常想問題不知出在哪裡。回回上課,只要一有機會,立刻就對他重述一次。

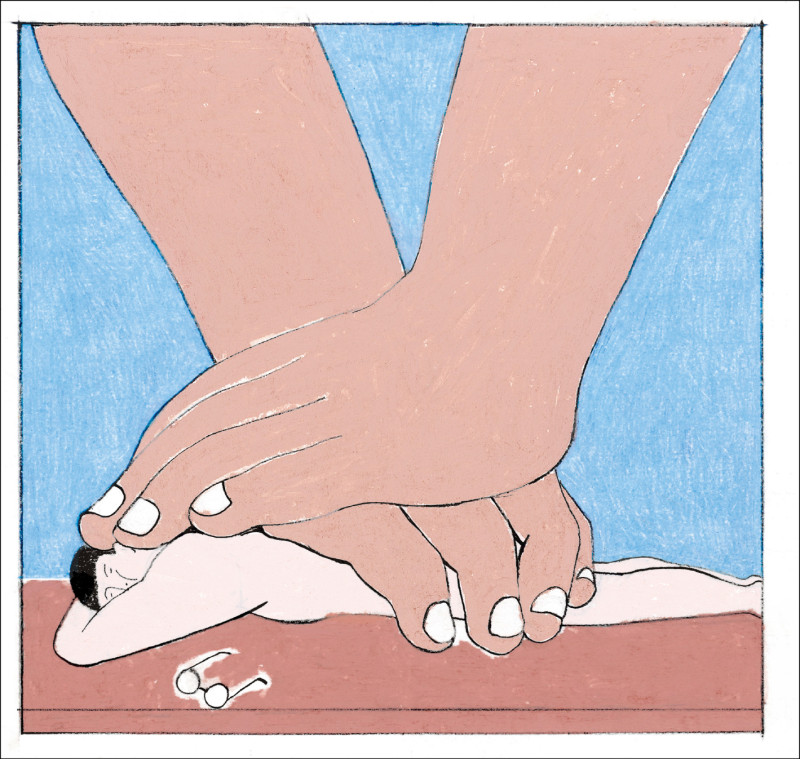

當我在不同的時間,不同的情境,用不同的方法,反覆對他陳述到第六次時,連我都開始暗暗佩服自己。不過就是一個小小的標點符號,我從來沒有想到自己竟有這等能耐,六次用了六種不同的方法,六個不同的比喻,把一個標點符號反反覆覆講到這樣深透而有創意。而他總是淡淡地掃我一眼,又逕自俯首迅疾振筆直書,彷彿沒聽到一般。那掃過我的淡淡眼神,傳遞的是他心底的語言,而我領會的是:「你很無聊耶!」我有些無趣,納悶裡,他的世界依舊沒有標點這回事。

而今,時過境遷,連我自己都想不起來,當年那情境是一種怎樣的次第,促使我如此微分而有層次,細膩地去轉遞,一個看起來似乎那麼微不足道的標點符號。但是,遺憾的是我始終沒有把阿戊教會,在我教他的一、二年級,他從來沒有完整地使用過標點。

甫升上三年級,他的級任老師來找我,問道關於阿戊標點符號的問題:「為什麼他寫文章就是不用標點?無論怎麼跟他講都沒有用。」我攤攤手,一臉疑惑比他的新老師還深:「不是他打結了,就是我打結了,但是不知問題出在哪裡。

」因為不解,所以這個問題我一直帶在心上,時不時拿出來想一想,沒有忘掉。接著他升上四年級,而後五年級。

高年級之後,新的年段他又換了一個新的老師。

一天,我在校園裡遇見他。他笑嘻嘻和我玩躲貓貓,五年級的孩子依舊稚氣未脫,但長高不少,嬉鬧之後我們閒聊。

我說:「升上五年級了,覺得如何?最近快樂嗎?」「快樂呀!就是功課變多了。」他手上拿著零食,邊吃邊往下叨絮不停:「像從前寫作文我從來不用標點,幹嘛那麼麻煩,浪費時間。

現在升上五年級,每天都要寫日記,我都用標點給它算好格子,每換一行到上面,就畫個圈分段,這樣就可以寫得很少但是看起來很多。」他一臉得意,自在無事樣,我則恍然大悟!水落石出,三、四年的懸疑得解,我一時虛張厲色、斜睇眥目,惡狠狠地道:「哦!原來你早就學會標點了,只是不想用而已。」他賊賊一臉,理所當然地呶嘴點頭,倒顯得愚蠢的是我。

後來,在校長會議上,一次教學經驗研討,我談了這個故事。有校長分析教學方法,一本正經地建議我應該改變策略等等。我發現這校長還真沒弄懂故事的重點所在。我真正要傳遞的訊息,是一種情境的等待。有時候,我不以為老師教了某些知識或者技巧,孩子沒有立即呈顯或者表現出來,就表示孩子沒有學會;同時,我也不以為所有的學習,都應該在一次裡完成,或者在一次裡驗收。

以阿戊而言,關於標點,三、四年後因於偶然,我方才斷定他其實當下就學會了,只是如何應用、需不需要取決於他,不取決於我。當他覺得標點只會耽誤他課業完成的時間時,對他而言,標點是無用之物;當他發現標點的好用,可以減輕他課業的負擔時,這標點遂成為有用之物。之於文章的順暢、詞章句讀,在他的這個階段,與他無關,根本不是他所要探究的。這個結果到底如何,只能等待,遙遙忽忽,甚至有可能完全無解,不知密碼會在何處啟動。情境未到的時候急不得。面對孩子我們常期望立竿見影,事後返觀,「急」只是我們內在的無明。

這是我卜居山中教學的故事。

讀出樹木的顏色回到都市,我也曾經以校園生態為主題,把觀察筆記與作文結合,孩子一整學期的作文簿裡,記錄描寫的全是校園裡的植物。三年級的孩子窩在校園裡又寫又畫,一棵一棵,逐一觀察。那年春天,在我們認識台灣欒樹之後,第二天,班上的一個小女孩瞪著大眼,興奮地跑來對我說:「老師,我現在才發現,原來我們家巷子,整條路種的都是台灣欒樹。」膝蓋以上統稱為樹,膝蓋以下統稱為草,至於是什麼樹、什麼草,視若無睹,視而不見,對許多人而言大概都是這樣子的吧。她在這個學區長大,每天來來去去,竟從來沒有認識過身邊的植物。

春天過去,九月來臨,一天清早,她又神秘地帶著發現的喜悅對我說:「老師,台灣欒樹會開花耶!」我看她一臉清奇,也故做驚訝附和她道:「什麼顏色?」她一臉肯定道:「黃色。」「妳確定台灣欒樹的花只有一種顏色嗎?」我挑著眉毛看她。

她靜靜地睨我一眼,扭頭就走,丟下一句:「明天再告訴妳。」第二天,她又來了,告訴我:「台灣欒樹的花瓣是黃色的,花心是深紅色的,像絲絨一樣。」我又挑著眉毛說:「妳確定台灣欒樹的花只有二種顏色嗎?」她靜靜地睨我一眼,又扭頭就走,丟下一句:「明天再告訴妳。」我們就這樣一來一往,她從花瓣、花心到花托,逐一把一朵台灣欒樹的細碎小花細觀到深透。想她連續幾天走在回家的里巷間,靜靜地蹲在欒樹下,細審一朵小花,為的是要以此與我應對。天地間無處不有符碼,只可惜她生在都會,長天也拼不成風景,里巷間因於偶然,發現了落花形狀,一旦在記憶裡刻成印記,之前之後,同一條路上是否已是兩種心境。而當她在生活中,開始與季節相有感應,這離我們第一次看台灣欒樹的時間已相隔半年,但是故事還沒有完,情境所在,仍隨機在生活中觸發。關於教學與情意,知識的美應當應對在生活中的感知,知識應該結合在生活裡。

之後,這班孩子升上五年級,我則轉任社會科任教師。一天我在自己的專任辦公桌上,發現一枝台灣欒樹的蒴果,那蒴果赭紅,滿具鮮氣,正當季節的顏彩。直覺告訴我,一定是三年級那年我曾教過、帶他們認識過台灣欒樹的孩子。可是到底是誰是不知了。

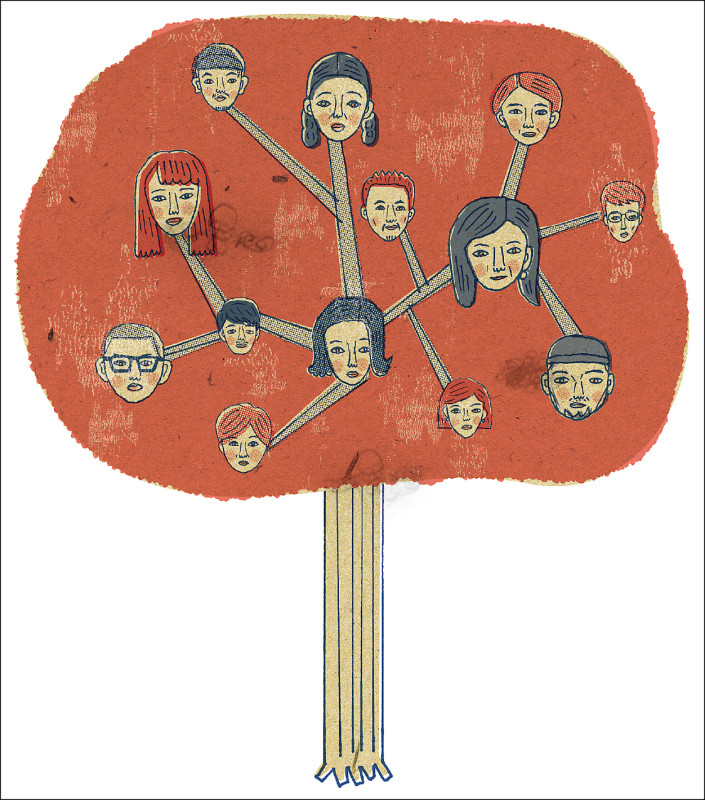

許多許多日子過去,一天我在校園裡,有另外一個女孩喚我,大老遠地跑著喊是否有看到台灣欒樹蒴果種種之語。我定神直道:「哦!原來是妳給我的啊!」孩子喜孜孜道:「是啊!我負責外掃區,那天打掃時,在台灣欒樹下撿到一枝果實,也不知是怎麼掉下來的,就想到要拿給你看,誰知妳不在。」是的我不在,可是有一莖欒樹的蒴果自季節中來,在我案頭,拍醒我載浮載沉的剎那。那龐大的欒樹冠頂,三月新綠,九月黃花碎成飛金,而十月之後逐漸赭紅,一蓬赤火焚天,這些都是上帝的推移。而我,就地立著,有童稚從大化中伸掌。我只一季帶他們認識樹種,多年下來,孩子便自會在生活中串連情節。我的教室遠在後棟四樓,她大老遠奔著小腳攀上頂層,季節裡問津,要與我分享的心是毫不遲疑的。那一刻我雖不在,她手中所持的欒樹蒴果已然超脫名物之列,轉成心靈之物。

我常想這些孩子長大,將來或離家讀書、或外出工作,若在外地看到季節中的欒樹,想到自己成長的里巷,欒樹是否會成為心中的一種鄉愁。帶他們看樹,原是我的私愛,我不過拋出一個點,在時間的互動裡,長達二年三年,孩子竟鋪展成面,時空遞轉,生活就是故事。情境需要等待,而我們要如何學會從容,才能完整捕得箇中情境。 (待續)

網友回應