您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】〈洛杉磯傳真〉 揭穿國家的假面

◎王丹

上一次,本欄說到奧地利文學大師托馬斯.伯恩哈德,如何以矯枉過正的立場,用誇張和絕對的表達形式,來面對社會生活和人們思想觀念上的陳規和習慣,因而引起很大爭議的事情。其實,對於伯恩哈德來說,更令他成為爭議人物的,是他對國家,尤其是自己的祖國,不遺餘力的嚴厲批判。

奧地利在「第二次世界大戰」中,1938年就向德國投降,然後與納粹合作迫害猶太人,這樣的歷史,在愛國的奧地利人心中,當然是不堪回首的往事。很多奧地利人不僅找出各種理由為祖國過去的歷史辯護,而且試圖通過沉默的方式讓不光采的歷史逐漸隨著時間淡漠下來。而伯恩哈德要做的,恰恰相反,就是不斷地通過他的文學作品,通過他的言論,對歷史上自己的祖國曾經扮演的角色進行嚴厲的批判。這樣的態度當然引起很多愛國者的不滿。爭議表現得最激烈的,就是他最後一部戲劇《英雄廣場》。

這部戲劇的主旨,就是譴責奧地利沒有針對自己在二戰中的作為進行深刻的反思。因為戲劇中的言辭非常嚴苛,還沒有上演就引起社會爭議。有些民族主義的黨派要把他轟出奧地利,取消他的公民資格,罪名就是不夠愛國;也有人當面對他的生命安全進行威脅。當然,支持他的也大有人在。讓這部戲劇未演先轟動。

結果,《英雄廣場》在城堡劇院首演的那天,觀眾席上出現了旗幟鮮明的對立景象:很多人帶著不同觀點的旗幟,在演出過程中展示,表達自己的立場;這場演出,一下子被噓聲打斷,一下子又被掌聲打斷,以至於兩個半小時的戲劇,硬是因為不斷被打斷而延長到五個多小時。觀眾們邊看邊進行激烈的爭論,整個劇院可以想像是如何地混亂。這應當是世界戲劇歷史上很罕見的一場戲劇演出了。

然而到最後,戲劇本身的文學力量發揮了作用,反對派的聲音愈來愈小。劇終時,掌聲和喝采長達廿分鐘,首演大獲成功。這之後,《英雄廣場》的演出幾乎場場爆滿,但也一樣每一場都爭議激烈,以致於警察得荷槍實彈在現場維持秩序。表面上看,這部在有些人看來是數典忘祖,離經叛道的戲劇,可以說是毀譽參半,但是一部戲劇,能夠引起這麼大的社會反響,還有什麼,能比這樣的作品更成功的嗎?更重要的是,由於《英雄廣場》引發的社會討論,1991年,奧地利政府決定對二戰中遭受迫害的猶太人予以補償。這可以看做是對伯恩哈德不斷的,持之以恆的對國家的批判,尤其是《英雄廣場》引發的討論的一種回應。還有哪部作品,能這樣成功地與社會進步融合在一起的嗎?

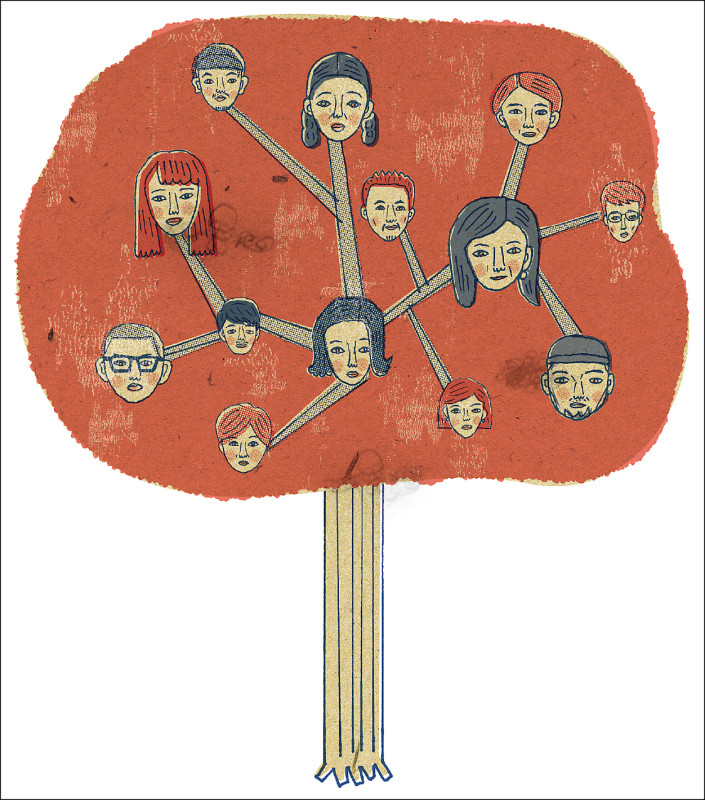

伯恩哈德的政治立場和思想,讓人想起漢娜.鄂蘭。鄂蘭是從另一個角度做著與伯恩哈德相同的事情,她自己是猶太人,但是對於猶太人遭受的苦難,她不僅僅是同情和哀悼,也對猶太人的歷史進行自我批判性質的反思,對部分猶太人在二戰中與納粹合作的行為進行嚴厲譴責。她也同樣引起很多猶太人的不滿,也是一個充滿爭議的人物。

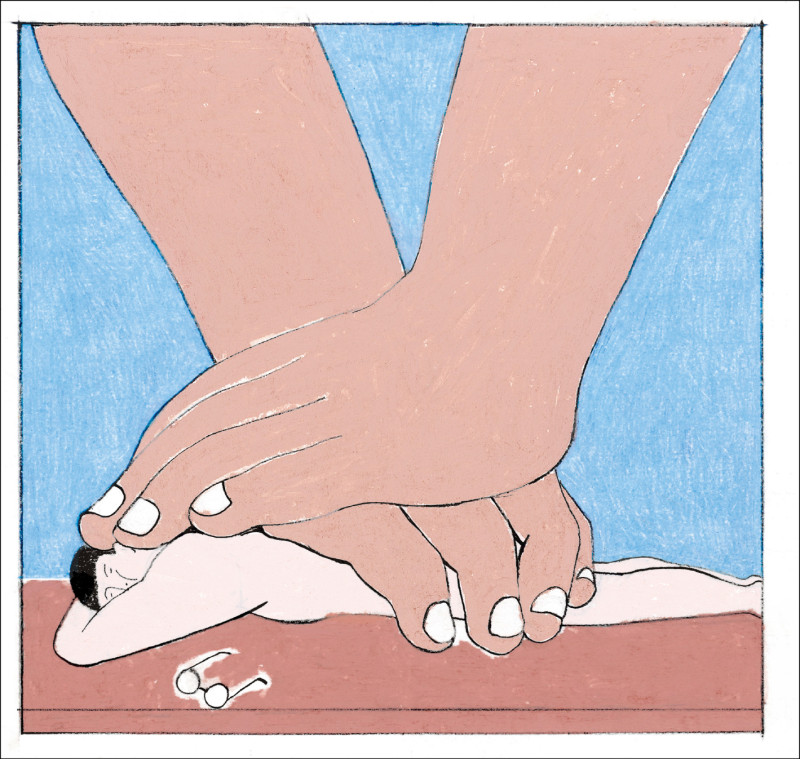

在我看來,充滿爭議,本就是公共知識分子註定要面對的境況,因為他們要承擔的歷史責任,就是不斷揭穿假象,揭示真實,不斷進行批判,不斷把歷史的傷口撕開,讓人們無法忘記。那些只會為讀者烹煮「心靈雞湯」的作者,當然不會有爭議,但是也喪失了知識分子應有的風骨。這樣的風骨,就是敢於獨自一人,堅持真理,哪怕需要對抗國家,對抗群眾,也絕不放棄原則。

伯恩哈德,就是這樣的知識分子。●

網友回應