【藝週末.藝週推薦展覽】黃聲遠超出建築 從宜蘭田中央到台北當代館

「超出建築」策畫與展出團隊。前排左起北市文基會副執行長鄭喻文、策展人王俊雄、當代館館長駱麗真、藝術家聶永真、姚仲涵、陳逸恩,後排左起藝術家林聖峰、蔡明亮、黃聲遠、江國梁。

「超出建築」策畫與展出團隊。前排左起北市文基會副執行長鄭喻文、策展人王俊雄、當代館館長駱麗真、藝術家聶永真、姚仲涵、陳逸恩,後排左起藝術家林聖峰、蔡明亮、黃聲遠、江國梁。

文.攝影/記者凌美雪

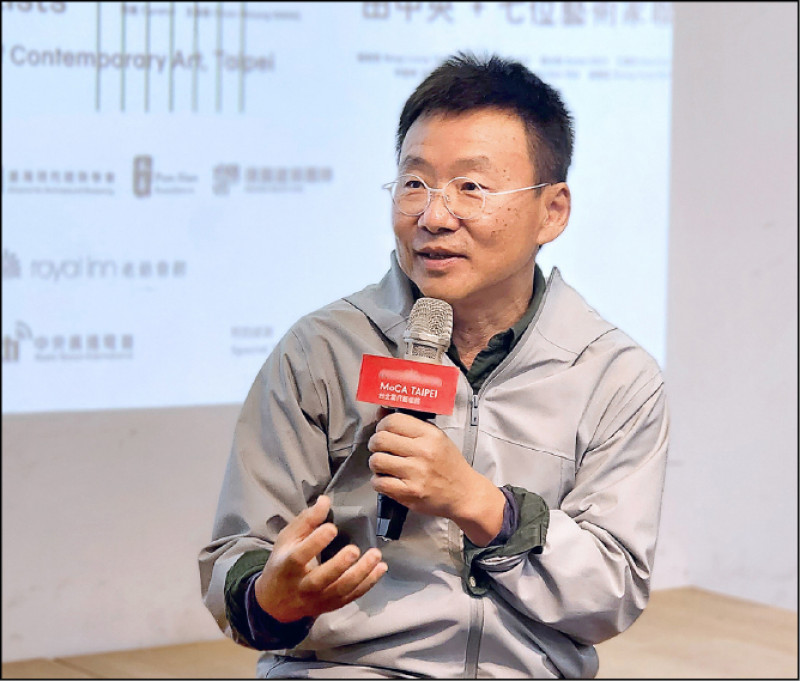

身為跟常人並無二異的建築師,能為環境和公眾做些什麼?田中央工作群嘗試創造一種能跟地方生活和環境相融合的建築實踐,並開放連接不同技藝者加入他們的創作生活。多次為黃聲遠與田中央策展的建築評論家王俊雄,將黃聲遠定位為藝術家之一,與蔡明亮、陳逸恩、聶永真、江國梁、林聖峰、姚仲涵等6位來自不同領域的當代藝術工作者,策畫了全新的「超出建築──田中央+七位藝術家」聯展,現正於台北當代藝術館展出中。

藝術跟一般人生活有點距離,但比起藝術,與一般人生活息息相關的建築,卻不比藝術容易懂。究竟建築與藝術的關係是什麼?這是個討論很久也很有趣的議題。以始於1895年的威尼斯雙年展為例,6大主題中的「建築」是直到1980年才始辦,至今以1年「藝術(Art)」、1年「建築(Architecture)」的模式輪替舉行。

但「建築展」時常可嗅聞到與「藝術展」具共通性或觀念脈絡的內容。王俊雄在「超出建築」展覽介紹中便提到,19世紀日本明治維新時翻譯「architecture」為「建築」,並於日治時期引進台灣;而architecture在西方則源於古希臘時期,那時認為建築為藝術之首,建築師為諸種技藝者的領導者和整合者。然而,對於非建築專業的一般人來說,建築是生活中的人造物件,不僅具有使用上的物質意義,「它們也表達我們,甚至會塑造我們。」

1994年,頂著耶魯建築碩士高學歷的黃聲遠隻身移居宜蘭,與多數把辦公室開設在都會豪華大樓的建築事務所相反,自那時起,他的作品多從「田中央」長出來,至今將近30年,田中央匯聚成工作群,一波又一波的年輕建築師受到啟發,與土地及時間做朋友,努力將建築融入生態地景之中。

王俊雄指出,「超出建築」的展出者都曾以不同方式介入田中央創作。而由「田中央」搬到台北都會中心的當代藝術館,意在通過對於田中央建築的闡釋,邀請不僅是展出者,也包括觀者,在此創作意義並理解他人。

「超出建築」主要作品紙上賞

◆蔡明亮《出去走走》,16分鐘影片,2020攝,2023重新剪輯

蔡明亮拍攝宜蘭自然風景的影片,在展覽入口處投影於地板上,可見樹隨風搖晃以及靜靜流淌著的宜蘭河,透過玻璃天花板與2樓的展間作品視覺相連。蔡明亮說:「聲遠告訴我,田中央的建築除了讓人遮風蔽雨,有生活機能,還是希望裡面的人能往外看,看看我們有的山色、水影、樹、野草、稻田、溝渠、飛鳥。我們出去走走,我們有多幸福。」

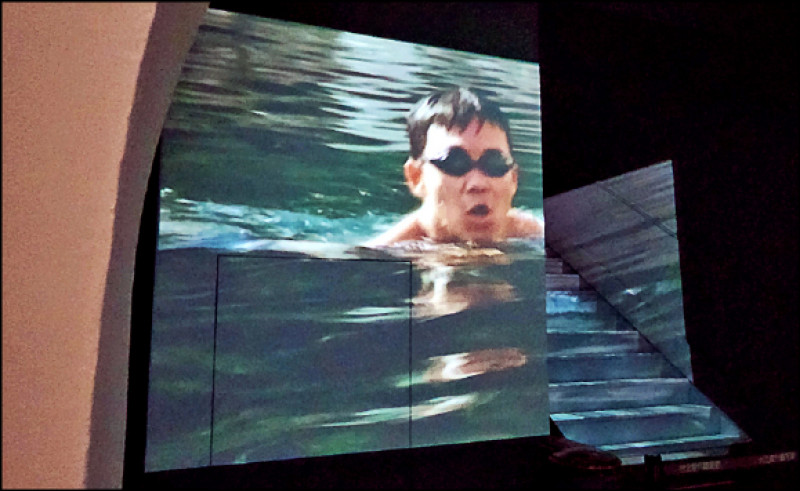

◆江國梁《游水》,2分52秒影片,2009攝,2022剪輯

宜蘭多水,每年下雨超過200天,多數颱風在此登陸,眾多溪流、湧泉、溝圳、溫泉、冷泉,還有地下伏流和無邊寬闊的太平洋,堪稱是水構築了宜蘭生活的光明與黑暗。紀錄片導演江國梁自2008年起做為田中央生活的紀錄者進行創作。在《黃聲遠在田中央》紀錄片中,到湧泉游泳,是田中央和宜蘭愛戀交纏的方式。

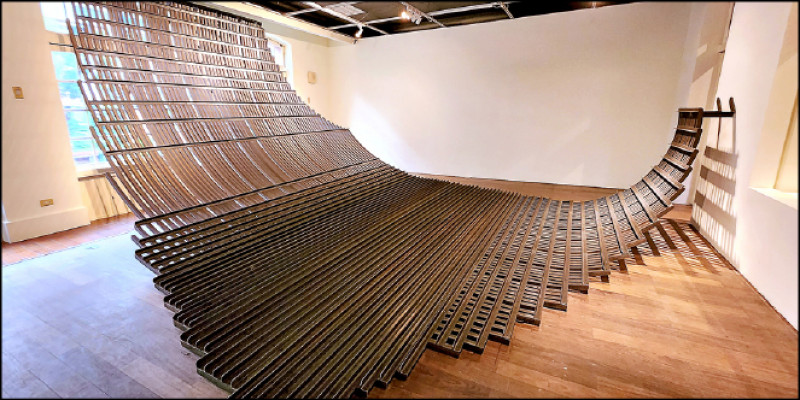

◆林聖峰《形成》,含構築及影片,2023年

林聖峰自2015年起受田中央邀請合作展場設計,並參與田中央2021年受邀於威尼斯建築雙年展軍火庫主展場的展出,與蔡明亮一起創作《大家牽做伙》(Living in place, enabling the coming-together)。作品《形成》由單一尺寸的角鐵構成的兩片曲面,在牆體之間,循其結構原理及空間企圖生長,觀者可在其間佇立、行走,或在曲面上坐臥,打開身體與空間的知覺與感受。

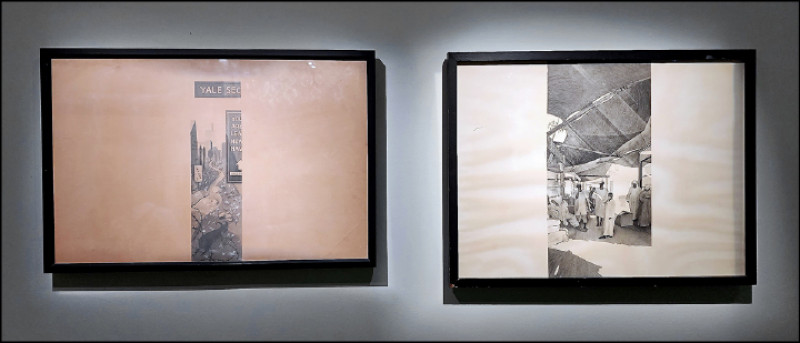

◆黃聲遠《在建築之前》,含文件、圖像、畫作、影片及模型,1982-1994年

此展間展示了黃聲遠1982年大二時手作的《新幾內亞小屋》模型;1988年自己出題目給自己做的「風動石公廟整建設計」;1989至91年的碳筆畫、模型,以及一個只畫了4小時卻贏得大獎的競圖……在建築之前的創作雖常被認為只是習作,但它的自由常能提醒人們初心。(圖為研究所時期碳筆畫)

◆蔡明亮《沙》,81分鐘影片,2018年

蔡明亮自2017年開始和田中央合作,於宜蘭壯圍臨近太平洋的「沙丘」,策畫為期4年的《行者》展,提升大眾對建築與藝術的觀賞。著紅色袈裟的行者踽踽而行,在陰灰天空下迎著烈厲的東北風,慈悲而堅定。作品在當代館1至2樓的樓梯間展示,行者緩緩踏出一步,和上下樓梯觀者的心跳共鳴。

◆蔡明亮《宜蘭》,60分鐘影片,2020攝,2023重新剪輯

此紀錄片是2021年在威尼斯展出的《大家牽做伙》內容之一。蔡明亮表示,「做為對他們建築的一種呼應,我選擇拍攝宜蘭的南館市場、城隍廟的早餐店、復興路的燒餅店、宜蘭的山水和稻田,我認為這些都是建築師的日常。田中央可貴之處絕非閉門造車,他們的作品深受宜蘭的地貌和風土人情牽引著,並回應於藝術家的熱情與愛。」展間另一面牆是在此次布展期間的即興繪畫,空間擺放的椅子是曾經一起遠征威尼斯的「道具」。

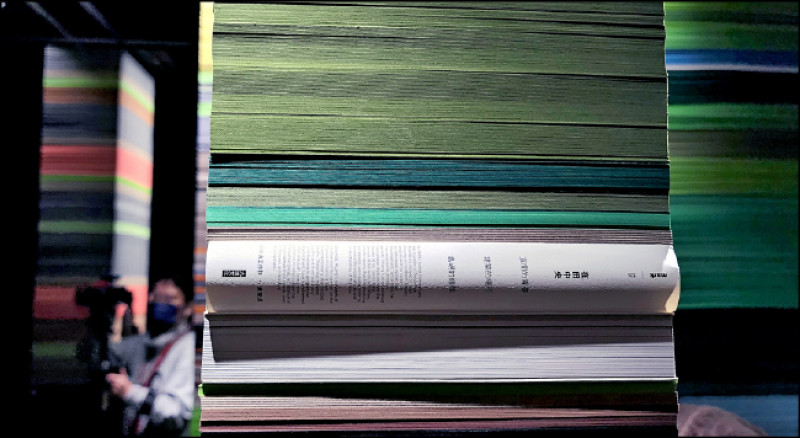

◆聶永真《假建築》,裝置,2023年

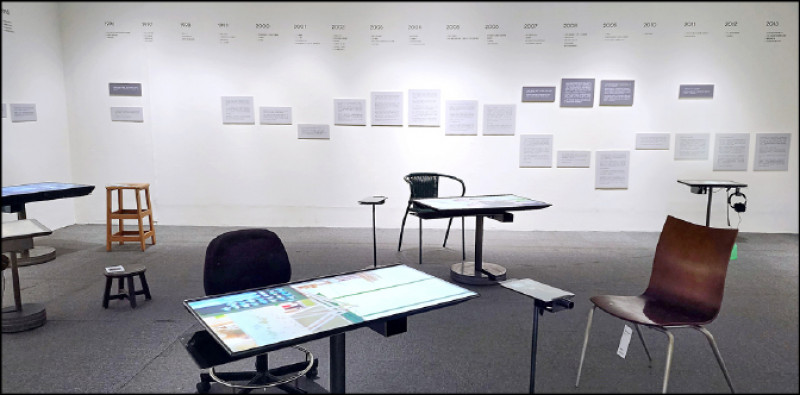

2018年田中央代表台灣參加威尼斯建築雙年展,展覽主視覺及展場平面設計皆由聶永真操刀。此次聶永真以紙張為媒材、田中央建築作品為文本,設計成第3種形式的「平面柱」。聶永真挑選田中央5件代表作,以及2本他為田中央操刀的出版品,將這些建築及書籍所展示的色彩、比例、構成方式進行取樣,再將它們解構後重組,依田中央作品完成的年代序配置於由大至小裁切而成的紙張上,並藉各類紙張間厚度、密度、絲向結構等不同的特性,成為混合視覺思維的7組似建築非建築、似平面非平面的「假建築」。

◆姚仲涵《時間》,影片、直播及燈光裝置,2023年

姚仲涵大學時接受建築教育,曾用7段聲音評論田中央的壯圍沙丘,此次展間中架立3個螢幕,分別播放田中央與展場同時間的工作情境;空拍田中央建築在山、海、樹林、稻田、天空間的存在;以及4場直播演出,連結田中央建築現場與當代館展場。

◆江國梁《一處場所》,12支影片,2008-2022攝,2022年剪輯

12支影片是江國梁為此展從10多年來拍攝田中央生活的數百小時影片中剪接出來,何不找一張椅子坐下來,安靜在這一處場所,慢慢聽見與看見自己內在的聲音。

◆陳逸恩《身體的跟建築的》,3頻道錄像、複合媒材,2023年

出生、成長於宜蘭的陳逸恩,是2015年田中央設計的淡水雲門劇場落成時首批進駐使用的舞者之一。「身體可以是座建築嗎?」(圖右後方)是陳逸恩於此創作中的提問。如蓋房時,慣用牆面與梁柱組建成空間;而舞蹈時,則以肌肉和骨骼築構出空間。

◆田中央+七位藝術家《Together》,含印刷品、影片、模型及構築,創作年代1996-2023

田中央工作群20多年來形成一個由上百人所組成的「意志同盟」,同時是居民和專業者擺脫所有束縛,從自己的生活起航、探索,拓展出更多的空間契機。建築不只是藝術、作品與專業,不只是科學、工程與營建,不只是好用或常漏水,不只是如何室內裝修、如何申請執照與簽證,不只是法規,也不只是爆肝,建築是以上所有的總和,無窮的滿足與失落;建築是眾人的體驗,在《Together》的合作和相互理解中交疊呈現。

黃聲遠+田中央小檔案

‧1963年生於台北市

‧1986年東海大學建築系畢業

‧1991年取得美國耶魯大學建築碩士

‧1994年落腳宜蘭開展建築創作生涯

‧2012年田中央聯合建築師事務所定名

‧2017年日本「吉阪隆正賞」首位外國獲獎者

‧2018年獲國家文藝獎、總統創新獎;威尼斯建築雙年展台灣代表

‧2021年獲威尼斯建築雙年展大會邀請參加於軍火庫的主展覽

網友回應